Les amitiés particulières (texte intégral) – 3

La troisième partie du roman de Roger Peyrefitte Les amitiés particulières raconte les vacances de Pâques et le début du troisième trimestre de Georges de Sarre au collège Saint-Claude, du mardi 11 avril au vendredi 19 mai.

Ce soir-là, pendant qu’on était au salon, Georges demanda à son père de lui laisser admirer de plus près la monnaie d’Alexandre — le médaillier était fermé. Il parla de son travail sur la Grèce, qui avait contribué à son élection académique. Il dit qu’il s’était souvenu de cette pièce d’or afin de mieux évoquer le passé de ce pays.

Il prit le petit disque lourd avec respect. Il contemplait cette effigie, que le contact de sa peau réchauffait doucement, comme la médaille que l’enfant portait au cou. Les contours en étaient inégaux : ils avaient été rognés, lui dit son père, par quelque antique Harpagon. Mais le profil du héros était d’une intacte fraîcheur ; il avait défié le temps et les hommes, avec son casque empanaché. Au revers, était la figure de la Victoire, dont une des ailes semblait soutenue par le nom d’Alexandre. Ces présages n’étaient pas moins favorables que ceux de l’Amour de Thespies.

« La pièce, dit M. de Sarre, qui s’appelle un statère, est vraiment à fleur de coin : elle garde Alexandre dans sa fleur pour l’éternité. »

Ces paroles firent à Georges un plaisir délicieux. Il embrassa son père tout à fait gentiment — qui aurait pu dire si c’était là un saint baiser ?

Il décida de faire aussi une collection, quand il serait grand, et elle serait consacrée à cet Alexandre qui avait illustré le nom de son jeune ami : il y aurait non seulement des monnaies, mais des bustes, des tapisseries, des tableaux, des estampes, tous les ouvrages écrits sur lui. Il s’y ruinerait. Ce serait son monument. Le culte du Saint Nom de Jésus n’avait jamais inspiré autant de ferveur à Lucien que Georges n’en aurait pour le Beau Nom d’Alexandre.

Sa principale occupation était, chaque jour, de surveiller le courrier. Entre les passages du facteur, il sortait pour tâcher de se distraire. Il allait à bicyclette ou à ses leçons d’escrime, ou à la piscine, ou en canot sur la rivière. Il ne se sentait plus le goût de rester à la maison. La lecture, qui était autrefois son occupation favorite, ne lui disait rien, tant qu’il n’aurait pas lu le message qu’il espérait. Il avait emprunté à la bibliothèque paternelle La Pécheresse de Henri de Régnier, en mettant un autre livre à la place, suivant son habitude. Ce roman ne retint pas plus son attention que si c’eût été la vie de saint Jean-François Régis.

Une lettre arriva : elle n’était que de Lucien. Celui-ci disait avoir, cette fois, écrit le premier à André, qui ne pourrait lui faire de reproches. Il venait de lire Thaïs, et partageait l’ancienne admiration de Georges, bien que quelques passages l’eussent ennuyé.

Est-il possible, écrivait-il, que j’aie lu, aux dernières vacances, « L’aimable Jésus », traduit de l’espagnol ?

Il n’offrait plus ses services auprès de l’oncle astrologue, car Georges avait déclaré que les horoscopes l’intéressaient aussi peu que les indulgences.

On reçut ensuite le bulletin trimestriel. À l’article « Observations », le supérieur avait écrit : « Très bon élève », mais il avait fait suivre ces mots de trois points de suspension, qui parurent à Georges pleins de sens. Ses parents n’y prirent pas garde. En revanche, ses cousines, qui étaient arrivées ce jour-là, ne manquèrent pas, dans le particulier, de lui en parler avec malice. Elles se montrèrent curieuses des mystères de son collège.

« Tout ce que je puis vous en dire, répliqua Georges, c’est qu’ils ressemblent à ceux de Mithra (voyez dictionnaire) : les femmes en sont exclues.

— Moins peut-être que tu ne l’avoues, répondit Liliane : les uns pensent à elles, les autres les remplacent. »

Ce mot agaça Georges, et il décida de le faire expier à sa cousine en se montrant insupportable. Il savait bien d’ailleurs que, pour lui, Alexandre ne remplaçait personne et ne pouvait être remplacé par personne. Et c’est toujours à Alexandre qu’il pensait.

Le silence de l’enfant commençait à l’inquiéter. Il se demandait si l’affaire du billet, même réglée au collège, n’avait pas eu de suites dans sa famille. Il comptait sur la bonne foi de son protecteur, le père Lauzon, mais craignait que le supérieur ne se fût pas contenté de quelques points de suspension dans son bulletin.

Il souffrait beaucoup de ne pouvoir écrire lui-même à Alexandre. Celui-ci avait eu probablement ses motifs pour le prier de s’en abstenir. À titre de compensation, Georges envoya une courte missive à Maurice et à Blajan, comme aux vacances de Noël. Il avait été tenté de leur réclamer des nouvelles de leurs dulcinées, mais ne voulut pas donner raison à Liliane, même indirectement. Il voulait encore moins qu’Alexandre pût questionner Maurice à ce sujet, si ce dernier lui montrait cette lettre.

Le soir du mardi de Pâques, Georges accompagna ses cousines à la gare, bien content d’être débarrassé de leur présence. Elles avaient prétendu qu’il était tout changé, qu’il ne se plaisait qu’à rester seul, que l’internat faisait d’un joli ourson un ours mal léché. Et il leur avait répliqué en leur citant des titres de l’Imitation, retenus des dernières lectures au réfectoire : « Qu’il faut éviter la trop grande familiarité dans le commerce du monde… », « Qu’il faut éviter les entretiens inutiles…, aimer la retraite et le silence…, supporter les défauts d’autrui… »

En rentrant, il trouva à son nom, sur le plateau, une carte postale qui semblait avoir attendu le départ des cousines pour arriver. Il n’y avait que ces mots :

Toujours. Alexandre.

Ravi, Georges monta s’enfermer dans sa chambre afin de rêver à son aise.

Certes, il aurait souhaité en lire davantage, mais il avait une imagination qui lui permettait de paraphraser cet heureux laconisme. Il lui parut que l’essentiel avait été dit par un nom qui soutenait l’Éternité, comme, sur la monnaie, il soutenait la Victoire. L’enfant lui donnait tout ce qui lui importait en se donnant pour toujours à lui.

Georges prenait plaisir à voir son propre nom et sa simple adresse tracés en regard par la main d’Alexandre, d’une écriture plus fière, plus ferme et plus élégante encore que celle des billets. Il se jugeait aujourd’hui en possession valable de ce nom et de cette adresse, qui jamais ne lui avaient été si bien confirmés.

Il aima trouver un sens jusque dans l’illustration : « S… Vue de la gare. » L’enfant ne lui faisait-il pas entendre que, de sa résidence, seule la gare offrait quelque intérêt, puisqu’elle allait les rapprocher bientôt l’un de l’autre ?

À présent, Georges était tout heureux. Ses craintes l’avaient quitté : s’il y avait eu un orage chez Alexandre, ce n’avait pas dû être grave. Cette idée le réconcilia avec ses parents, à qui il en avait voulu d’être des parents, lorsqu’il supposait Alexandre persécuté par les siens. Au dîner, on le félicita d’être moins maussade.

Quand il fut couché, il reprit la carte qu’il avait mise à sa portée. Ici, ce n’était plus comme au dortoir, où il fallait lire avec une lampe de poche, dissimulé sous les draps. Librement, en pleine lumière, remparé de son oreiller, il relut les billets de l’enfant et le cantique interprété. Il replaça tous ces messages sur la table de chevet, avec la mèche de cheveux, et il dressa près d’eux, au pied de la lampe, l’image de l’Amour de Thespies. Demain, il écrirait une lettre charmante au père Lauzon.

Après son petit déjeuner, il remit les billets dans son portefeuille. Le soleil, qui éclairait la chambre, fit miroiter la boucle, que Georges s’apprêtait également à renfermer. Il la détacha du papier collant, pour mieux en voir jouer les reflets, et la posa dans le creux de sa main. Elle était du même or que la monnaie du médaillier, et lui parut presque aussi lourde : n’était-elle pas le symbole de la petite tête dorée ? Il se rappelait la première fois qu’il avait aperçu au soleil les cheveux d’Alexandre, dans la cour du collège, un dimanche de février. Prenant la boucle, il l’arrangea sur la tête de l’Amour, qui soudain sembla vivante. Il laissa les choses ainsi, et alla faire sa toilette.

Il pensait à cette boucle en se peignant. Ces cheveux blonds étaient infiniment plus beaux que ceux de sa cousine Liliane, à qui il disait, pour la faire enrager, que sûrement elle se faisait teindre. Il se demanda comment il serait lui-même s’il se teignait en blond. Sa peau mate, ses yeux marron s’accorderaient assez peu avec une couleur aussi claire. Enfin, l’idée de se teindre n’était-elle pas ridicule et indigne d’un homme ? Georges se plut à en retenir quelque chose. Il songeait à ces garçons qui avaient une mèche de leurs cheveux d’une autre nuance, comme certains de ses camarades à Saint-Claude : il s’inspirerait de cette fantaisie de la nature en vue de rendre à Alexandre un hommage original.

Ne voulant pas acheter dans son quartier les ingrédients nécessaires, il prit sa bicyclette afin d’aller plus loin. Une boutique dont le patron était le seul occupent, lui parut mériter sa confiance. Il demanda une teinture pour cheveux blonds.

« Il y en a de quatre nuances, dit le coiffeur. Désirez-vous blond doré, blond cendré, blond clair, ou blond ? »

Georges était embarrassé. Il se souvint tout à coup que la mèche était dans son portefeuille. Se détournant, il la retira de la poche de cuir, où elle voisinait avec l’image de Thespies, et la fit voir au coiffeur.

« Permettez que je l’examine », dit celui-ci en la prenant.

Cet homme, dont le métier était pourtant de toucher des cheveux, ne commettait-il pas une violence en touchant ces cheveux-là ?

« Ils sont blond cendré », dit-il.

Et il allait jeter la boucle, mais on la lui reprit d’un geste empressé. Georges vit tomber quelques cheveux, avec plus d’émotion qu’il n’avait vu tomber, chez le supérieur, la barbe d’Anatole France.

Il les aurait ramassés, si l’amour-propre l’eût permis.

« Quand on possède des cheveux blonds aussi fins, dit le coiffeur, les premiers cheveux blancs ne doivent guère se remarquer, et un peu d’eau oxygénée suffit d’ordinaire à les blondir. »

Les premiers cheveux blancs ? Alexandre avec des cheveux blancs ! Pour cette idée bouffonne, Georges pardonnait au coiffeur.

« Je ne comprends pas, dit-il en souriant.

— Il s’agit bien d’une personne blonde qui désire teindre ses cheveux blancs ?

— Mais pas du tout ! Il s’agit d’une personne brune qui désire se teindre en blond, de la nuance des cheveux que je vous ai montrés.

— Ah ! bien ! nous y voici ! Cela ne s’appelle pas se teindre, mais se décolorer. C’est une opération délicate, qui doit être faite par un coiffeur.

— La personne en question tient à en faire l’essai chez elle, sur une mèche de cheveux.

— Dans ce cas, je vais vous donner un produit de ma composition. Cette personne n’aura qu’à se mouiller les cheveux avec un morceau de coton imbibé de ce liquide. Qu’elle procède soigneusement, en partant de la racine. »

Georges filait sur sa bicyclette. De temps en temps, il touchait le flacon dans sa poche, pour être sûr que le bouchon tenait bien. Il pensait à sa conversation avec le perruquier, et s’amusait du : « Nous y voici ! » Quel véritable interrogatoire ! À travers tout le dédale de l’art capillaire, on était parvenu enfin à la vérité.

Installé devant le miroir de sa chambre, Georges se demanda de quel côté il allait se teindre : à droite ou à gauche ? ou au milieu ? Il choisit à gauche, du côté du cœur. Il dégagea une mèche, assez longue pour qu’elle pût tomber sur son front, comme celle qui voilait parfois les yeux d’Alexandre, et suivit les prescriptions.

C’était la première fois de sa vie qu’il avait apporté une transformation à son être. Cette blondeur ne lui messeyait pas. La nuance était bien celle des cheveux d’Alexandre, auxquels il la compara. Mais il regrettait la facilité vulgaire avec laquelle il venait d’obtenir ce qu’il avait cru, chez l’enfant, un miracle inimitable. Il se peigna, recouvrant la mèche blonde sous ses cheveux foncés. On n’en voyait que la pointe, comme celle d’une flèche.

Pendant le repas, sa mère remarqua cette petite singularité. Georges expliqua l’accident par une malencontreuse recette de shampooing à l’eau oxygénée. Ses cousines n’auraient pas été si aisément satisfaites. La blonde Liliane n’avait aucune raison de se persuader que ce fût une allusion flatteuse à son égard. Cette mèche, symbole d’un autre visage, aurait été à ses yeux un nouvel indice de ce qu’elle appelait « la grande métamorphose des petits internes ».

Georges, en effet, était bien changé, plus que par une mèche, plus qu’Alexandre n’avait semblé l’être au père Lauzon. Ce qu’il trouvait à la maison n’était que le passé. Pour lui, le présent et l’avenir étaient ailleurs. Alexandre le laissait indifférent à tout, parce qu’Alexandre était plus que tout. La carte d’hier ne lui avait rendu le goût de rien, parce que, sans cette présence qui lui manquait, il n’y avait rien. Il comprenait la valeur de l’affection qu’il avait nourrie de sa moelle : la vue de celui qui en était l’objet était nécessaire à son équilibre physique et moral. Il ne recommencerait à vivre qu’à son retour au collège, quoique ce fût pour vivre en marge du collège. C’est en dehors de la vie de famille, aussi bien que de la vie de collège, qu’il avait désormais sa vraie vie : suivant les termes d’un de ses billets, Alexandre était devenu sa vie.

C’est également afin de mieux se donner l’illusion d’être avec lui qu’il se plaisait à être seul, suivant la remarque de ses cousines. D’ailleurs, il le possédait si bien qu’il ne craignait pas de le perdre. Les autres ne paraissaient plus exister qu’en vue de le rappeler indirectement, d’une façon quelconque. À table, par exemple, quand il était question du collège, de l’académie, du supérieur, du cardinal, c’était le visage bien-aimé qui venait se profiler, comme si tout ce qui l’avait approché se réduisait à lui. Georges ouvrait doucement la main sur la nappe, la paume en haut, et il croyait contempler encore le statère ou la boucle blonde. Au salon, il n’osait pas redemander la clef du médaillier, de peur d’attirer l’attention sur son secret. Il se contentait de s’appuyer à la glace, et d’y déposer, au-dessus d’Alexandre, la couronne éphémère d’un baiser. De nouvelles évocations lui étaient fournies par un des objets de collection qui ornaient cette pièce : c’était un encensoir d’argent, travail du xviie siècle, qui lui remémorait l’encensement d’Alexandre. Il en soulevait le bonnet et, de la coupe vide, s’élevait une légère odeur d’encens qu’il respirait avec délices, — il la mêlait dans son souvenir à celle de la lavande qui avait longtemps imprégné la boucle. L’or et l’argent, l’encens et le parfum, n’était-ce pas ce qu’il offrait à Alexandre le jour de l’Épiphanie, le premier dimanche où ils avaient été face à face, le dimanche des Rois ?

Le 22 avril, au dernier courrier, comme celui qui avait apporté la carte, arriva enfin une lettre d’Alexandre. Georges, enivré de joie, se demanda où il en ferait la lecture. Il avait déjà utilisé sa chambre pour lire la carte. Au salon, sa mère recevait des visites. Il se rendit au bureau, où il n’y avait personne, et se plongea dans un fauteuil de cuir.

Il engagea un doigt sous le pli de l’enveloppe, mais songea que c’était un moyen bien peu noble d’ouvrir la première enveloppe d’Alexandre. L’idée de la voir hérissée de déchirures lui fut désagréable. Il se leva afin de prendre un coupe-papier : c’était celui du supérieur qu’il aurait fallu, celui de l’académie, avec l’inscription : « Dieu et la France. » Il choisit le plus beau. La lettre le méritait bien : six grandes pages ! Cela rachetait la brièveté de la carte. Avant de lire, Georges passa la main sur ses cheveux et tira ses chaussettes, qui étaient plissées.

Mon cher Georges,

Je me suis juré d’y arriver, et j’y arrive, je t’arrive. Mais, vraiment, je commençais à désespérer de pouvoir t’écrire une vraie lettre, et à temps pour le 23, en l’honneur de ta fête. Tous mes vœux, mes tendres vœux. Que saint Georges nous protège plus efficacement que saint Alexandre ! Maintenant, nos deux patrons se sont rejoints et ils pourront mieux faire.

Au collège, tu as compris, n’est-ce pas ? que l’on m’avait privé de liberté. D’après les ordres de Lauzon, le surveillant ne me laisse plus sortir seul durant les études. J’ai réussi à t’apporter mon cantique dans l’intervalle de deux classes.

Ici, les choses sont pires encore. D’abord, Lauzon — toujours lui ! — m’a donné à faire un cahier de vacances — cahier spirituel, pascal, tout ce que tu voudras — dans le genre des cahiers de retraite. C’était un nouveau prétexte pour me serrer de près et me faire la morale régulièrement. Ensuite, arrive le bulletin, où le supérieur a eu la « vacherie » de mettre cette observation : « A passé par une petite crise. » Cela m’a rappelé la « tare » du préfet. Crise et tare vont ensemble. Mon père m’a dit que Lauzon l’avait déjà renseigné, et il n’a pas été trop méchant. Il s’est contenté d’un petit « speech » qui a porté sur les sentiments permis et sur les sentiments défendus ; puis, en qualité de médecin, il a repris à sa manière les propos de mon directeur concernant les mauvaises pensées, mais les a nommées « mauvaises habitudes ». Pauvres gens, avec leur mal ! En tout cas, sous prétexte de ceci ou de cela, je suis épié à chaque instant, et dois prendre garde. Enfin, on m’oblige à voir d’anciens camarades, à faire partie d’un patronage, etc., de manière que je ne reste jamais seul, ici comme là-bas. C’est pourquoi je n’ai pu t’envoyer qu’une carte, pendant un entracte au « Bon Cinéma ».

Voilà qu’aujourd’hui, avant-veille de ta fête, Lauzon m’emmène en promenade. Bientôt il me dit avoir reçu une lettre de toi, extrêmement édifiante. C’était la première fois qu’il prononçait ton nom depuis notre rencontre devant son bureau. Cela m’a causé un tel plaisir que je décidai à l’instant de me réconcilier avec lui, car je lui avais fait grise mine jusqu’alors. Mais, pour me venger de toutes ses tracasseries, j’ai voulu rire un peu à ses dépens, et je lui ai raconté que j’étais à présent terrassé par la Providence, ainsi que Saul le fut sur le chemin de Damas. Je me figurais t’entendre parler à ma place, mais j’étais inquiet, craignant d’avoir exagéré. Pas du tout ! Je vois mon homme ravi, comme s’il n’avait attendu que cela. Et de me dire qu’il n’a jamais douté de moi, qu’il me rend sa confiance, que ma conduite en vacances l’a — bien malgré moi — rassuré, que c’était le plus dangereux à passer, et que c’est fait. « Au collège, ajouta-t-il, les choses iront désormais sans difficultés. » — « Je l’espère aussi », ai-je répondu. Là-dessus, nous entrons dans une église afin de réciter une « prière d’encouragement et de reconnaissance ». Après quoi, il me laisse revenir à la maison. Par miracle, il n’y a personne, et j’en profite aussitôt. Tu vois tout ce qu’il a fallu.

La nuit, en effet, je ne peux t’écrire, parce que je couche dans la même chambre que Maurice. Il m’a avoué qu’il avait été chargé par Lauzon de surveiller si j’avais une correspondance secrète. Il cherchait à savoir avec qui ça pouvait être et était très intrigué. Je lui ai dit que c’était avec un bossu.

Sois tranquille au moins pour tes billets. Chaque soir, je glisse le portefeuille sous le traversin. Ta prose et tes vers me disent alors toutes sortes de choses, et j’imagine de longues lettres, que tu ne reçois pas. C’est triste, quand même.

Je prends patience, en ce moment, puisque nous n’avons rien combiné. Et nous n’avons rien eu à combiner, puisque tu as cédé — je veux dire : fait semblant de céder. Excuse cette sorte de reproche, je sais bien que tu n’as pas agi par lâcheté, et aujourd’hui j’ai agi de même, mais je ne recommencerai pas, car il me semble plus beau de tenir tête.

Et pourquoi céderions-nous sans cesse ? Parce que nous sommes des enfants, aurions-nous toujours tort ? Les enfants ne sont-ils pas des êtres vivants ? Seraient-ils les seuls à n’avoir pas le droit d’aimer ? D’ailleurs, avec nous deux, ce sera peine perdue. Il n’y a ni parents ni maîtres qui puissent nous empêcher de nous aimer, mon Bien-Aimé.

P.-S. — Le surlendemain de la rentrée — vendredi, en mémoire de nos chers vendredis — rendez-vous à la serre à six heures. N’importe comment j’y serai.

J’ai acheté un flacon de lavande.

Georges lut ces lignes trois fois de suite, puis il les couvrit de baisers. Son cœur exultait. Il se leva pour mieux goûter le plaisir de vivre. Il sortit sur la terrasse et se promena un moment. Cette lettre, véritable profession de foi, lui inspirait autant d’enthousiasme que celle d’André en avait inspiré à Lucien. Il y retrouvait aussi cette revendication des droits, qu’André avait brièvement posée, ce sentiment de révolte, qu’un jour il avait éprouvé lui-même à l’idée que son amitié pût être soumise au jugement d’autrui. Mais ce qui n’avait été de sa part qu’un mouvement passager, et chez l’ami de Lucien qu’une remarque secondaire, était ici une protestation décisive : Georges la faisait sienne. Maintenant, il aurait bravé le monde.

Quand il fut couché, il plia la lettre en quatre et la mit dans la pochette de son pyjama ; elle resterait sur son cœur pendant son sommeil, comme ses billets reposaient la nuit sous la tête de l’enfant.

Le lendemain, la matinée était si belle que Georges descendit en tenue de nuit faire un tour au jardin. Il se rendit à la serre. C’était le pèlerinage tout indiqué pour la Saint-Georges : la Saint-Alexandre n’avait-elle pas été fêtée à l’intérieur d’une serre ? Il n’y avait pas d’orangers dans celle-ci, mais elle n’était pas moins embaumée que l’autre. Des glycines grimpaient le long des vitres, et des pots de jacinthes garnissaient les étagères.

Georges était heureux d’associer à ces fraîches images l’enfant dont il voulait relire la lettre ici. Sa mère lui avait dit que la glycine représentait, dans le langage des fleurs, la délicatesse en amitié. Et il savait que les jacinthes rappelaient le jeune Hyacinthe, aimé d’Apollon, qui les avait fait naître de son sang. Il cueillit quelques corolles et les glissa dans l’enveloppe de la lettre.

Il s’assit ensuite sous une tonnelle, d’où il apercevait l’escalier. Il lui plut de se figurer que celui dont il rêvait était son hôte et descendait au jardin pour le rejoindre, vêtu d’un pyjama pareil au sien. L’enfant sautait par-dessus les bordures de buis, s’amusait au bassin. Ses cheveux dépeignés tombaient sur ses yeux. Il s’arrêtait près du dieu Terme et lui caressait la barbe. Il s’allongeait au beau milieu de la pelouse, s’y roulait avec délices. Puis il se relevait et venait vers la serre, où Georges l’attendait comme à Saint-Claude. Pensant à leurs rendez-vous furtifs de là-bas, ils riaient de se retrouver en pyjama, dans une serre.

À présent, Georges n’était guère ému par les quelques mots que venait de lui envoyer Maurice : il avait mieux. Toutefois, il ne regrettait que plus vivement de ne pouvoir écrire à Alexandre. Pour tromper le temps, il voulut s’adonner à une entreprise qui lui fût consacrée, en attendant la collection historique qu’il réunirait un jour autour de son nom. Il décida de rassembler en son honneur tous les poèmes relatifs à des enfants, et de les lui dédier, comme à leur coryphée. Cela formerait la couronne d’Alexandre, plus digne du Parnasse que celle de l’Hôtel de Rambouillet. La bibliothèque était assez riche ; Georges avait de quoi chercher : ce serait l’occupation de la fin de ses vacances.

Il commença par les modernes, mais parcourut en vain la table de nombreux ouvrages. Il n’y avait rien de nature à l’intéresser. Son époque ne laisserait-elle à ce sujet que la Prière de l’enfant à son réveil, La joie de la maison, et autres vers pour prédicateurs et bonnes gens, sur « les enfants-encensoirs », les anges du foyer ? Quoi ! les êtres les plus sensibles et les plus beaux n’auraient inspiré que la poésie familiale et la poésie religieuse ! Sans doute, trouverait-on d’autres accents dans les livres de M. de Fersen, où André avait copié, à l’intention de Lucien, des vers assez étranges. Malheureusement, la bibliothèque ne possédait aucun ouvrage de cet auteur peu répandu.

Georges espéra avoir plus de chance avec les anciens. Mais les Grecs n’étaient pas ici très nombreux. Sauf Homère et les tragiques, il n’y avait que des prosateurs, et il n’eut pas l’idée, évidemment, de leur demander assistance.

Rome était mieux représentée. Négligeant Virgile, dont il connaissait les principales églogues, Georges compulsa les traductions des divers poètes et prosateurs latins. Il découvrit beaucoup de choses, trop de choses, surtout dans le Satiricon de Pétrone, ouvrage bien différent de Quo Vadis ? Il aurait voulu être touché et non pas choqué.

En définitive, il ne retint de son rapide examen qu’une courte épigramme, où Catulle se proposait d’embrasser trois cent mille fois et plus encore les yeux de miel de Juventius. Ce serait l’offrande poétique de l’antiquité à Alexandre. « Les yeux de miel… » Il y avait déjà eu les mots de miel dans le chant du Bien-Aimé. L’enfant dirait que l’on dépassait la mesure : on le noyait dans le miel jusqu’aux yeux.

Songeant aux vers de ce chant-là, Georges se sentit gêné qu’Alexandre l’en crût toujours l’auteur et en berçât encore ses songes. Cette duperie qui l’avait d’abord flatté lui devenait pénible. Il avait le devoir de ne dire à Alexandre que la vérité. En lui citant Catulle, il lui parlerait d’Edmond Rostand.

Il avait reçu, entre-temps, une lettre du père Lauzon. C’était, avec les réponses de Blajan et de Maurice, le cinquième message qui, en huit jours, lui serait parvenu de S… On voyait bien que toutes ses batteries étaient tournées de ce côté. Il s’amusa de ces « Je » qui commençaient chaque paragraphe du bon père : ne croirait-on pas vraiment, que ce fût un homme énergique et absolu ?

Cher enfant,

Je vous remercie de votre lettre, à laquelle je n’ai pas voulu répondre plus tôt. Il faut laisser en paix les collégiens en vacances. C’est pourquoi ma lettre sera plutôt une introduction à la rentrée.

Je suis heureux de ce que vous m’écrivez, puisque j’y trouve la preuve que vous n’avez rien perdu de vos bonnes résolutions. Vous avez profité également, je le vois, des avis que je vous ai donnés quant au choix de vos lectures, mais je ne connais pas l’ouvrage dont vous me parlez (« L’aimable Jésus »). D’ailleurs, en cela comme en toutes choses, vous ne sauriez mieux faire que de demander conseil à vos parents. Ce sont eux qui, avec vos maîtres, ont pour mission de vous apprendre prudemment la vie.

Je vous félicite aussi de n’avoir pas oublié que, bientôt, vous alliez être reçu à titre définitif dans la congrégation. Vous avez senti d’avance la portée de cet événement, puisque vous vous efforcez, me dites-vous, de ne pas vous contenter d’une perfection morale trop restreinte.

Je vous prie de croire à mon affectueux dévouement en Jésus-Christ.

P.-S. — J’ai eu, le 23, une pieuse intention pour vous, en célébrant le saint sacrifice de la messe.

Enfin, la rentrée ! Georges aurait désiré emporter la lettre d’Alexandre, mais il estimait préférable de la laisser à la maison, ainsi que les billets : savait-on ce qui pouvait arriver pendant le dernier trimestre ? D’ailleurs, cet acte de prudence le dispenserait de montrer à Lucien un message dont il était jaloux. Celui-ci, en effet, n’avait pas trop insisté à l’endroit des billets, mais risquait de réclamer l’égalité de traitement en ce qui concernait la lettre, puisqu’il avait fait lire celle d’André. Georges lui jurerait en conscience qu’il regrettait infiniment de ne pouvoir le satisfaire.

Il vida un coffret précieux qui était au salon, et le porta dans sa chambre. Il dit à sa mère qu’il voulait y serrer ses tableaux d’honneur, ses petits papiers de collège, et demanda la permission d’en conserver la clef. Sous le précieux dépôt d’Alexandre, il glissa, séparées par un carton, les lettres de Lucien. Dans son portefeuille, il ne garda que la mèche de cheveux. Il la laissa sur l’image de Thespies qui avait reçu le visa du supérieur.

Il ne regagnait pas Saint-Claude par le chemin de fer, comme au mois de janvier. Ses parents le reconduisaient en voiture. Ils étaient surpris de son allégresse.

Pendant la visite, le supérieur n’avait pas commenté les points de suspension du bulletin. M. l’académicien était donc tout à fait rentré en grâce, mais pouvait-il l’être seul ? Sûrement que, pour Alexandre aussi, l’incartade de mars était une affaire close.

Quand il fut libre, Georges parcourut les couloirs, à sa recherche ; mais vainement, et l’heure tardive l’obligea à rejoindre Lucien en récréation. Il bavarda un peu avec Maurice, et, bientôt après, se réjouit d’entendre sonner le salut traditionnel.

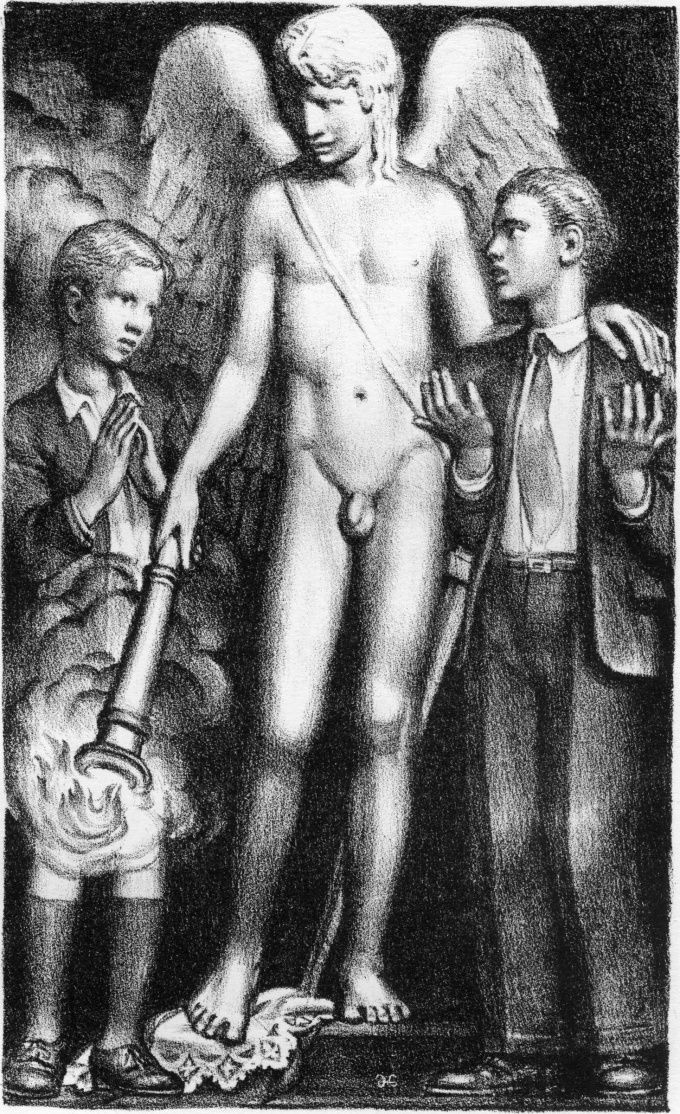

Il cherchait des yeux la petite lumière blonde qui, naguère, éclairait là-bas le dernier rang et, dont, aujourd’hui, l’absence l’inquiétait. Il se crut fasciné par sa vision intérieure : Alexandre arrivait dans le chœur, en tête des acolytes, précédant le père Lauzon qui célébrait.

La réparation était complète. C’était le premier miracle de saint Georges et de saint Alexandre réunis. Les hymnes retentissaient d’alléluias : le temps de la Passion était fini.

Parfois, l’enfant souriait, probablement de la bonne surprise qu’il faisait à Georges. Dans l’échancrure de la robe, brillait la cravate rouge, comme leur signe de ralliement. Elle n’était pas assortie seulement à cette robe et à la cravate de Georges, mais à la chape du prêtre et aux ornements du tabernacle : plus encore qu’à la rentrée dernière, tout portait, ce soir, la couleur chère aux deux amis.

Georges regarda dans son missel quelle était la fête : saints Clet et Marcellin, papes et martyrs. Non, rien ne lui parlait du martyre, pas même, comme avant Noël, de celui d’un agneau.

Jamais Alexandre n’avait semblé plus séduisant. Le bonheur resplendissait en lui. Georges, son livre ouvert sur l’accoudoir, fixait les yeux plus loin, là où un point unique les aspirait. Il revoyait ce profil qui valait mieux que celui des gravures et des médailles, mieux que toutes les poésies antiques et modernes, mieux que la gloire et la richesse, mieux que la vie et que l’éternité. Il revoyait cette bouche, à la fois fleur et fruit, ces cheveux dorés, parfumés sans doute à la lavande, cette nuque bien dégagée dans sa courbe élégante, cette oreille rose, si minutieusement découpée.

Ce que Georges aimait en ce moment, ce n’était pas seulement Alexandre ; par lui, à cause de lui, il aimait le collège. Il remerciait le père Lauzon, le supérieur, tous et un chacun. Désormais, personne ne lui semblait à craindre : on ne respirait ici que la bénignité.

Au dortoir, il n’y eut pas de conversation. Le surveillant, qui était nouveau, paraissait plein de zèle. Il ne cessait de faire sa ronde. Quand on ne l’entendait plus, on l’apercevait encore dans un coin ou dans un autre.

S’il perdait, à ce changement, ses bavarderies nocturnes, Georges trouvait pourtant une raison de se consoler : l’ancien surveillant de sa division était transféré chez les petits, remplaçant celui qui s’était montré rigoureux envers Alexandre. L’enfant pourrait donc sortir comme autrefois, puisque, selon toute apparence, le père Lauzon était rassuré et ne renouvellerait pas ses consignes. Quant à Georges lui-même, il se persuadait que le nouveau venu lui serait favorable : il avait bien le droit de compter sur quelqu’un qui s’appelait le père de Trennes. La particule créait entre eux une sorte de lien. Il n’y avait pas beaucoup d’élèves dont le nom en fût orné et, de l’autre côté de la barricade, elle ne signalait jusqu’à présent que le supérieur, le maître de chapelle et le professeur de rhétorique.

Il est vrai que le père de Trennes imposait assez, avec sa haute stature, son visage macéré, ses cheveux en brosse, et ses regards insistants.

Depuis si longtemps séparés, Georges et Alexandre étaient enfin réunis dans la serre. Tout de suite, l’enfant aperçut la mèche blonde que l’on avait mise au jour en son honneur. Il comprit cette allusion galante, car il dit en riant :

« Quelle gentille idée !

— Et aussi, n’est-ce pas, quelle drôle d’idée ! répondit Georges. Au reste, tu vois, ce nouveau secret est facile à cacher. »

Devant son miroir de poche, il arrangea ses cheveux, en dissimulant la longue mèche claire.

« Puisque je ne pouvais t’écrire, dit-il, il me fallait bien faire quelque chose pour te montrer que j’avais pensé à toi. »

Il lui parla ensuite de l’enquête poétique qu’il avait effectuée également à son intention, et lui cita les vers de Catulle à Juventius, sur les quelque trois cent mille baisers. Réflexion faite — moitié par un reste d’amour-propre, moitié pour ne pas avoir l’air de faire un cours de littérature — il ne dit rien d’Edmond Rostand. Qu’importait cela ? Les paroles du Bien-Aimé n’appartenaient plus à leur auteur ni au plagiaire, mais à Alexandre.

« Moi aussi, j’ai pensé à quelque chose, dit l’enfant, quelque chose que nous avions à accomplir : échanger un peu de notre sang, toi et moi. Ainsi nous serons unis pour toujours. »

Il tira un canif de sa poche, retroussa une de ses manches, et se fit au bras une légère incision : quelques gouttes apparurent. Il s’approcha de Georges, afin de les lui faire boire. Puis il lui tendit le canif, et ce fut son tour de goûter au sang. Côte à côte, ils restèrent un moment silencieux, pendant que se cicatrisait la coupure.

Georges était bouleversé par cette scène, dont la rapidité n’avait pas amoindri la valeur à ses yeux. Ses idées lui semblaient bien pauvres, au prix de celles de l’enfant. Il avait honte de son Juventius : il n’aurait pas osé ajouter de vrais baisers à ce que venait de faire Alexandre. Il était surpassé en imagination, mais ne s’en plaignait pas. Il était dans le ravissement d’avoir un tel ami.

Il songeait à Lucien qui avait célébré les mêmes rites avec André. Combien Georges avait regretté d’être arrivé trop tard près de lui, et comme il s’en félicitait maintenant ! C’était une chose qui ne pouvait se faire qu’une fois.

Georges était uni — pour toujours, en effet — à celui qu’il aimait plus qu’il n’avait encore aimé personne. Ils étaient unis, non seulement par des citations et par des baisers, par des billets et par des cheveux blonds, mais par leur propre sang. Ils étaient initiés l’un à l’autre. Chacun avait été prêtre et victime. Leur amitié était devenue une religion, ils l’avaient mise à l’abri des hasards ; ils se l’étaient assimilée à eux-mêmes ; suivant les paroles du cantique, elle se cachait dans leurs blessures.

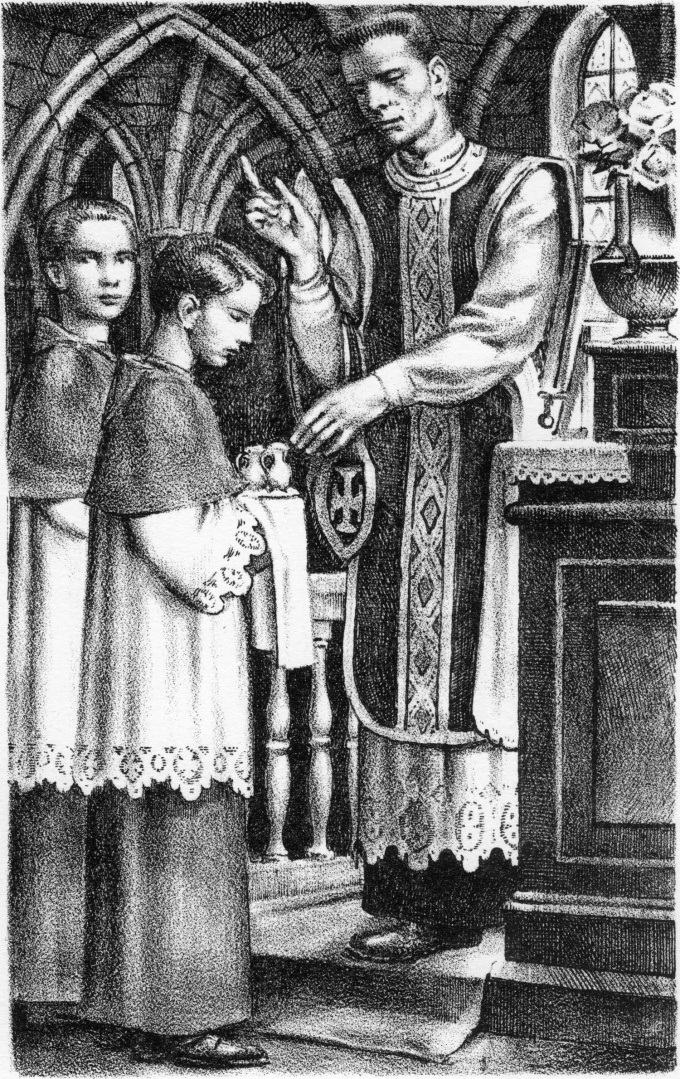

Dimanche, dernier jour d’avril, à la congrégation, les aspirants se mirent à genoux devant l’autel, un cierge à la main. Le père Lauzon leur posait les questions d’usage, et ils lui répondaient ensemble.

« … Mes enfants, qu’est-ce qui vous amène devant l’autel de Marie ?

— Mon père, c’est le désir ardent d’être reçu dans la congrégation de la Très Sainte Vierge… »

Le père exhorta ensuite les récipiendaires à cultiver les vertus qui doivent distinguer les enfants de Marie, notamment la pureté, et il les déclara admis. Puis ceux-ci récitèrent l’acte de consécration, et le père épingla sur leur poitrine une médaille à ruban vert. Enfin, ils donnèrent aux autres le baiser de paix. Sous le regard du père Lauzon, Georges échangea avec Alexandre impassible un saint baiser.

Ce soir, Lucien et lui avaient résolu de veiller tant qu’il le faudrait pour reprendre leurs petites conversations d’autrefois. Depuis la rentrée, c’est pendant les récréations, faute de pouvoir jaser au dortoir, qu’ils se confiaient leurs secrets. Georges n’était plus aussi exclusif que dans les premiers temps de son amitié avec Alexandre, et déjà avant les vacances, il avait plaisir à entendre Lucien parler d’André. Mais c’est surtout la nuit que ces évocations en commun leur étaient agréables à tous les deux : ils ne voulaient pas s’en priver plus longtemps.

Ils se sentaient moins intimidés par le père de Trennes. On était maintenant renseigné à son sujet, et lui-même semblait ne demander qu’à se familiariser. Ce père était un archéologue, ami du supérieur ; il se reposait ici d’un long séjour dans le Proche-Orient, où le retenaient ses recherches, et avait sollicité ce modeste rôle de surveillant ; c’était sans doute une façon de payer son écot.

Sa distinction était parfaite, sa tenue très soignée. On ne se souvenait pas d’avoir vu à Saint-Claude des soutanes d’une étoffe si fine, des manières à la fois si nobles et si onctueuses, des joues si bien rasées et que voilait toujours un peu de poudre. Cela atténuait la sévérité du premier aspect.

Le père était déjà apprécié des grands élèves, avec qui il aimait à se promener pendant les récréations, en leur racontant ses voyages. Il soignait également sa popularité chez les élèves de quatrième, au milieu desquels il se mêlait dans des parties de ballon — il disait ne pas être assez fort pour leurs aînés. D’ailleurs, malgré le règlement, il ne contraignait personne à jouer, et on remarquait que le préfet n’osait pas intervenir. En étude, il ne refusait jamais aucune permission. C’est seulement au dortoir que, par sa vigilance continuelle, il paraissait décidé à faire régner une stricte discipline. On n’avait qu’à être plus tenace que lui.

Georges vit enfin la lumière s’éteindre dans la chambre du père — le rideau noir n’était pas bien tiré. Il appela Lucien qui somnolait. De manière à parler aussi discrètement que possible, ils avaient rapproché leurs lits avant de se coucher. Georges avait préparé une brillante rentrée en scène. Il découvrait sa poitrine et montra sa médaille de congréganiste, qu’il avait épinglée à son pyjama. Lucien étouffa un éclat de rire.

« Tu as oublié le temps où tu me faisais voir tes scapulaires, dit Georges. Mais ce n’est pas toi que je copie : c’est un de mes oncles, qui porte la brochette de ses décorations sur sa robe de chambre. D’ailleurs, j’aime cette médaille d’enfant de Marie. En as-tu bien examiné le revers ? Il y a deux cœurs percés d’un poignard, entourés de roses et d’épines, et lançant des flammes. Les flammes, c’est pour moi — la devise de ma famille, inspirée d’un calembour sur mon nom, digne de ceux que l’on fait ici, est : Sarmentis flamma (par les sarments la flamme).

— C’est tout un programme. Mais il faut être assuré contre l’incendie.

— Le poignard, c’est le canif avec lequel Alexandre et moi nous nous sommes coupés au bras, comme tu as fait avec André. Quant aux roses et aux épines… »

Tout à coup, Georges vit Lucien, qui avait commencé à sourire des roses et des épines, fermer les yeux et se figer dans l’immobilité de quelqu’un qui dort profondément. En même temps, un léger craquement du plancher lui fit tourner la tête ; le surveillant était devant son lit. Le père s’approcha de Lucien et dit à voix basse :

« Ne faites donc pas semblant de dormir, cher petit monsieur Rouvère. »

Il souriait en disant ces mots. Ce sourire rassura Georges. Le père s’assit sur la petite table de Lucien, dont il poussa la caissette contre la muraille. Il était entre leurs deux chevets, à la place d’André et d’Alexandre.

« Qu’est-ce que ces deux inséparables peuvent avoir à se dire si tard ? » demanda-t-il.

Il souriait toujours et sa voix était devenue à peine perceptible. C’était un murmure plutôt qu’une voix.

« Ils se disaient peut-être, poursuivit-il, que leur nouveau surveillant — surveillant d’occasion — qui a conduit la promenade, puis prêché à vêpres, devait être bien fatigué et se donnerait ce soir un peu de relâche. Eh bien, vous le voyez, il était rentré dans sa chambre, mais il ne dormait pas. Il écoutait, l’oreille collée derrière le rideau de sa fenêtre. Il sait qu’une surveillance d’une certaine durée finit par décourager ceux qui ne pensent qu’à de vains bavardages, mais il sait également que d’autres attendent patiemment pour des raisons plus sérieuses. Or, tout ce qui est sérieux l’intéresse : c’est ce qui l’incite à attendre aussi de son côté. »

Le père avait eu tort de rappeler qu’il avait prêché à vêpres : les images grandioses dont son éloquence avait rempli la chapelle nuisaient à la grâce du chuchotement de ce soir. Il jetait les yeux tour à tour sur Georges et sur Lucien, afin de se rendre compte, probablement, de l’effet produit. Mais, Georges évitait son regard : il éprouvait une gêne qu’apparemment Lucien partageait. Le père reprit :

« C’est quelque chose de très captivant que l’archéologie — ma profession dans le siècle, vous le savez. On reconstitue un temple d’après quelques fragments de son architecture, on déchiffre une inscription dont presque tous les mots sont effacés. Contrairement à la plupart des hommes, j’applique ma science à la vie. Ici, à un geste, à un coup d’œil, avec un rien, je reconstitue et je déchiffre les secrets de chacun.

« J’avais deviné, dès le premier soir, que votre isolement dans ce coin, puisque la place à gauche de M. de Sarre n’est pas occupée, favorisait les affaires des deux garçons futés que vous me paraissiez. J’ai ouvert l’œil et l’oreille, mais je commençais à craindre d’être mis en défaut par vous, aussi bien que par vos condisciples, lorsque j’ai noté, tantôt, que vos deux lits s’étaient miraculeusement rapprochés. Je venais voir si le miracle avait des suites. »

Il regarda Georges et Lucien. Il croyait certainement les avoir mis à l’aise ; mais Georges, de plus en plus surpris, consulta Lucien du regard et, comme lui se détourna.

« Bon ! dit le père en se levant brusquement. La plaisanterie a assez duré. »

Sa voix était restée aussi sourde, mais le ton avait bien changé.

« Tous les deux à genoux, allons vite ! » ajouta-t-il.

Georges avait retiré, à l’abri des draps, sa médaille d’enfant de Marie. Il s’agenouilla sur la descente de lit, ainsi qu’il le voyait faire à Lucien.

« Pas là, s’il vous plaît ! dit le père. Dans l’allée, que j’observe de quelle façon vous vous tiendrez. »

Il s’adossa, non loin d’eux, aux casiers qui garnissaient ce côté du dortoir. Dans la poche de sa douillette, il avait pris son chapelet et l’égrenait silencieusement.

Georges ne savait que penser de ce mélange de patelinage et de rigueur. Le père avait feint de rassurer avant de punir. Il ne s’était servi de l’aménité qu’en vue de mieux accabler. Quelle sorte d’homme était-ce là ? Ses paroles n’étaient pas moins insolites que ses procédés. Il était comme un valet, ou comme Néron, derrière un rideau. Il cherchait à surprendre les conversations, et c’était afin de s’y joindre. Il les prolongeait, puis se fâchait subitement. Se fâchait-il parce que l’on avait parlé, ou parce que l’on ne parlait plus ? Certes, pour ceux qui n’étaient pas archéologues de profession, son cas était aussi difficile à déchiffrer qu’une inscription incomplète.

Au reste, Georges se souciait peu de percer tant de mystères. Il voulait seulement ne pas mécontenter un homme de qui allaient dépendre ses rendez-vous avec Alexandre. Il se tenait admirablement sur ses genoux pliés, pour donner la preuve de sa bonne volonté. Il songeait à sa médaille qui était dans le lit ; le ruban serait froissé.

Quand le père eut terminé son chapelet, il se dirigea vers les deux garçons et leur ordonna de se lever. Les rapprochant l’un de l’autre, il les pressa contre lui, entre ses bras, comme s’il voulait leur pardonner par cette étreinte affectueuse. Puis il s’écarta lentement : il les regardait à la lumière de la veilleuse, mais son visage à lui était dans l’ombre. Enfin il leur dit d’une voix grave :

« Vous prierez beaucoup pour moi. »

Georges et Lucien concevaient encore moins, d’après son attitude d’aujourd’hui, ce qu’avait pu leur vouloir le père de Trennes, la nuit dernière. Une fois de plus, en effet, il avait changé d’humeur à leur égard : c’était en leur marquant une parfaite indifférence. Il avait bien vite oublié qu’il s’était recommandé à leurs prières, ou il regrettait peut-être de l’avoir fait. Quel motif avait-il, d’ailleurs, que l’on priât beaucoup pour lui ?

Bref, les deux amis n’étaient pas éloignés de conclure qu’il était un peu timbré. Ils se promettaient, en tout cas, de ne pas s’exposer à une nouvelle irruption de sa part, si lui-même ne s’était déjà promis de ne plus s’occuper d’eux. Le père n’avait-il pas déclaré que sa visite était une plaisanterie qui n’avait que trop duré ? Celle-ci aurait vraiment été courte.

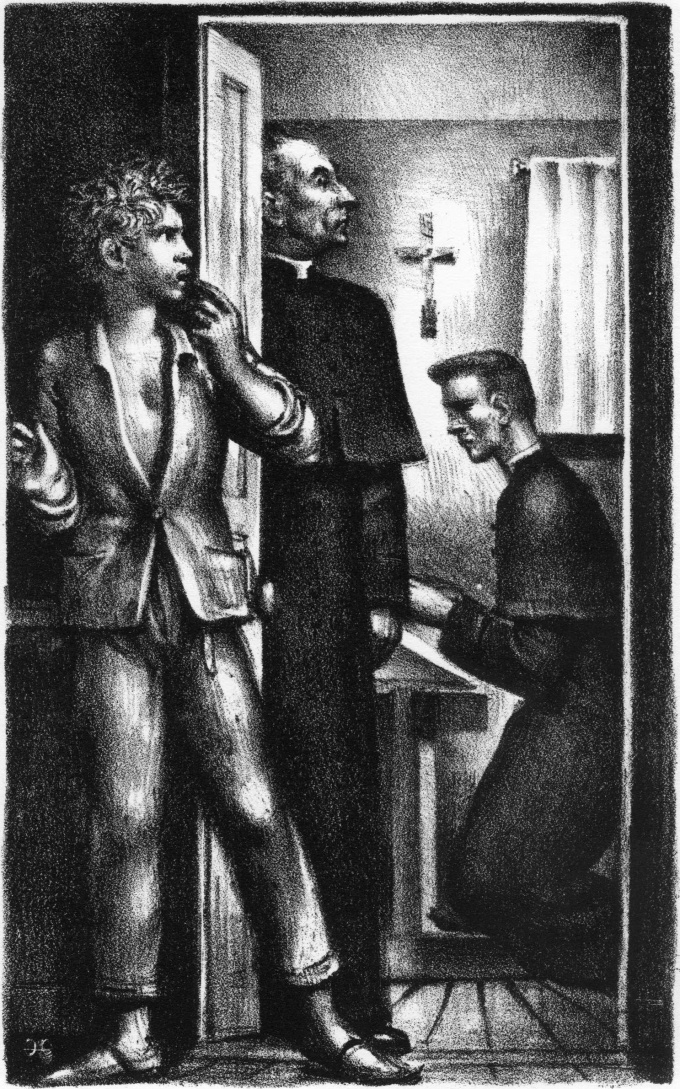

Au milieu de son sommeil, Georges ressentit l’impression d’une vive clarté et ouvrit les yeux. À son chevet, du côté où il n’avait pas de voisin, il aperçut le père de Trennes qui, une lampe électrique à la main, l’éclairait et l’observait. Le père éteignit la lumière et s’assit sur la table de nuit. On eût dit que ces tables n’avaient été faites si basses que pour lui permettre de s’asseoir.

« Excusez-moi de vous réveiller, murmura-t-il. Laissons dormir Rouvère. »

Se soulevant un peu, il ralluma sa lampe pendant quelques secondes, et la braqua sur le visage de Lucien qui était tourné justement de ce côté.

« Voyez comme il dort bien ! fit-il. Ses yeux fermés contemplent les anges et sa bouche les respire. Il rappelle ce que Musset a écrit délicieusement :

Les lèvres des enfants s’ouvrent comme les roses

Au souffle de la nuit…

Le père alluma de nouveau, semblant heureux de faire admirer à Georges la beauté de Lucien.

Lui qui devinait tout, avait-il deviné qu’au dernier trimestre, la lampe électrique avait, pour Georges, joué un rôle au dortoir ? Elle montrait un visage plus beau que celui-ci ; elle faisait lire des vers plus délicieux que ceux de Musset.

La citation du père non seulement flattait Georges — on le traitait poétiquement — mais lui inspirait confiance : Musset était peu en crédit chez les pères ; celui qui venait de louer cet auteur montrait donc qu’il avait les idées larges. Enfin, n’ayant rien à se reprocher, Georges estimait la visite de ce soir incontestablement amicale, et saluait déjà comme une aubaine la protection qui s’offrait. Il assurait ses rendez-vous, fortifiait son amitié. Contre les autres pères, contre le supérieur, Alexandre et lui auraient le père de Trennes. Cela valait bien un sourire, dont le surveillant parut ravi. Il pencha sa tête près du traversin et dit dans un souffle :

« Vous n’avez pas sommeil, j’espère ? Je me sens en train de bavarder longtemps avec vous. Pour une fois, et bien mal, je remplacerai Lucien. »

Les fraîches odeurs d’un élixir dentifrice et d’une eau de toilette se mêlaient à ces paroles. Georges était troublé d’entendre un prêtre lui parler ainsi, à lui seul, presque à l’oreille, dans ce lieu et dans cette demi-obscurité. Il songeait à Alexandre écoutant, après confesse, les propos du père Lauzon sur les mauvaises pensées. Peut-être que le père de Trennes allait également lui recommander des oraisons.

Celui-ci s’était tu un moment, comme s’il cherchait par où débuter :

« Je tenais à vous féliciter d’avoir été le premier en version grecque, dit-il. C’est très bien. De tous les premiers des diverses classes, vous étiez d’ailleurs le mieux fait pour porter cette couronne. Vous êtes plus digne encore de l’Académie de Platon que de celle de Saint-Claude.

— Vous me comblez », dit Georges en souriant de nouveau.

Il ajouterait le patronage de Platon à celui de saint Claude, lorsqu’il poserait sa candidature à l’Académie française.

Le père reprit, sur un ton de rêverie :

« J’aime beaucoup le grec, et j’aime beaucoup la Grèce, que je connais. Je souhaite que vous la connaissiez aussi. Il faut que vous voyiez ce pays, où est née la perfection et qui est une autre perfection lui-même. Ses rochers et ses sources, son ciel et ses rivages, ses montagnes nues et ses champs d’oliviers ne vous instruiront pas moins que le Parthénon, le stade de Delphes ou l’Hermès d’Olympie. Mais ces merveilles ne se comprennent que dans cette lumière qui les éclaire et semble les avoir créées. De même, chez les hommes, la beauté et la pureté devraient se trouver toujours unies. Je vous ai fait mon compliment de la première, mais le méritez-vous pour la seconde ? Vous rendriez-vous témoignage de cette vertu, plus essentielle mille fois que cette qualité ?

— Mais oui, mon père, dit Georges, étonné de la promptitude avec laquelle on venait de passer de la pureté du ciel de la Grèce à la pureté de ses mœurs.

— Votre amitié avec Lucien Rouvère me paraît bien étroite. Ne s’est-elle jamais égarée ? »

Georges rougit sur son traversin. Il trouvait que l’intérêt du père allait un peu loin. Cependant, il réussit à répondre sans trop de vivacité :

« Vous savez, mon père, que j’ai un directeur de conscience pour ces questions-là.

— Allons, mon petit Georges, ne vous offensez pas de mon insistance. Un gentilhomme ne doit pas rougir, ou plutôt ne doit rien commettre qui puisse le faire rougir. Il doit être, comme Bayard, sans peur et sans reproche. Mais quand il a, par malheur, certaines choses à se reprocher, je sais bien qu’il hésitera à s’en confesser, si son directeur de conscience est un homme ordinaire. Il doit, par conséquent, en choisir un autre dans sa caste. Ce mot de « caste » n’est-il pas synonyme de « chasteté » ? Tout est pur aux purs, suivant la parole de l’apôtre. »

Georges pensait au prédicateur qui dissertait beaucoup, lui aussi, sur la pureté, et donnait à ce mot la même étymologie que celle d’ « enfant » en latin : on mettait les enfants et la pureté à toutes les sauces. Il se rappelait aussi le texte complet de la sentence dont le père de Trennes n’avait dit que la moitié : « Tout est pur aux purs, mais rien n’est pur aux impurs. »

« Moi, continua le père, je connais les garçons. Ils m’ont fait comprendre ce sophisme grec, que la neige est noire. Quel trompe-l’œil que leur candeur ! Il y en a qui ne s’accusent, au tribunal de pénitence, que d’aimer trop les confitures, et qui se livrent à des péchés sans nom, de ces péchés dont saint Paul, à juste titre, ne voudrait même pas entendre parler entre chrétiens. C’est peut-être pour lui donner raison que, se livrant à ces péchés-là, ils préfèrent ne pas en parler, du moins à leur directeur de conscience.

« Samedi, j’étais irrité en regardant vos camarades revenir bien tranquilles de leurs confessions. Je lisais sur leurs visages non la paix de l’âme, mais le triomphe de la perversité ; et cette heure, où toute la vie secrète du collège devrait se révéler, est celle de la suprême duperie. Sans doute, j’excuse mes confrères. Comment interroger un enfant, quand on n’a pas été soi-même un vrai enfant qu’à force de volonté et de prières on a vaincu ? Les occasions de péché sont si nombreuses — sept fois par jour pour le juste, a dit l’Écriture ! Et les enfants ressemblent si peu à des justes ! Plus souvent encore que les hommes, car ils ont à la fois plus de loisir et plus d’observation, ils pèchent par la pensée, par la vue, par l’ouïe, quand ils ne le peuvent de fait.

« Vous n’avez lu, probablement, ni les Confessions de saint Augustin, ni celles de saint Pierre Canisius, pas plus que les Coutumes Bénédictines du Bec et de Cluny.

« Saint Augustin, après nous avoir donné quelque aperçu des désordres qu’il commettait, jeune garçon, avec ses petits camarades, ajoute ceci qui en. dit plus long : « Est-ce là cette prétendue innocence des enfants ? Il n’y en a point en eux, Seigneur, il n’y en a point, mon Dieu (il se répète), et je vous demande pardon encore aujourd’hui d’avoir été du nombre de ces innocents. » Il termine par quelque chose de plus fort encore, quoique un peu bizarre : c’est qu’à son avis, lorsque Notre-Seigneur déclare que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à des enfants, il ne propose pas comme modèle de vertu leur prétendue innocence, mais seulement la petitesse de leur taille comme symbole de l’humilité.

« Voilà ce que dit le Père de l’Église latine. Saint Pierre Canisius qui, au xvie siècle, fut un des rénovateurs de l’enseignement catholique, est encore plus accablant dans l’aveu de ses erreurs d’enfance, de ses funestes camaraderies ; mais il y a lieu de tenir compte, sans doute, des saintes exagérations de l’humilité. Je me contenterai de citer sa pertinente conclusion : « Seigneur, ouvrez les yeux aux éducateurs de la jeunesse, afin qu’ils cessent d’être des guides aveugles. »

« Au moyen âge, les moines de saint Benoît avaient médité les remarques de saint Augustin et prévenu les vœux de saint Pierre Canisius : les règlements de leurs écoles nous le prouvent. Il y est noté ceci, par exemple : « En quelque lieu que les enfants se trouvent, il leur est défendu de s’approcher de trop près les uns des autres… En classe, on doit leur donner à chacun un siège, au lieu de bancs communs. » Chaque élève avait constamment auprès de lui son pédagogue, qui reposait la nuit dans un lit voisin.

« De nos jours, c’est l’innocence des enfants qui est à la mode. Ici et partout, on voit régner ce préjugé, favorable à de charmants hypocrites. Les règlements, aussi bien que les lois, sont unanimes à s’inspirer, à ce sujet, du fameux : Maxima debetur puero reverentia. Cette formule, dont Juvénal est l’auteur, vous le savez, résume la doctrine morale que le monde chrétien a héritée du monde païen sur le problème de l’enfance. Peut-être avez-vous lu les écrivains grecs et latins ailleurs qu’à Saint-Claude. Sinon, vous croirez, d’après ce bon Juvénal, que, dans l’antiquité, les enfants étaient tellement respectables qu’on devait particulièrement les respecter. Mais, si j’ai pu vous dire sans trop de honte ce qu’avait été l’enfance de deux grands saints, j’hésiterais à vous parler de celles des plus grands hommes de l’antiquité. D’ailleurs, n’accusons pas la nature devant ces tristesses : car tout cela est la faute du péché originel.

« Et tout cela vous montre, mon cher Georges, quelle vertu fragile est la chasteté. On lit, dans la vie de saint Bernardin de Sienne, que « personne ne saurait être chaste, à qui Dieu ne fait le don de la chasteté », mais il y est ajouté que, pour nous favoriser de ce don-là, il veut que nous le lui demandions. Encore faut-il pouvoir et savoir le demander.

« De pareils soins dépassent un peu les forces d’un garçon de votre âge. Si vous restez seul, je veux dire sans secours contre vous et contre les autres, vous succomberez. Il est nécessaire qu’un œil attentif et ami surveille votre cœur. Je serai le surveillant de votre cœur. »

Il sourit lui-même de ces paroles, et se leva :

« Bonsoir, dit-il, en serrant la main de Georges. Naturellement, l’offre que je vous fais s’adresse également à votre ami. Nous serons les trois amis. »

Lucien parut amusé de toutes ces histoires, mais, Georges annonçant l’intention d’en divertir aussi Alexandre, il lui conseilla d’être discret. Cela ne regardait qu’eux deux. Ils étaient assez grands pour n’avoir aucun compte à rendre à personne, ni rien à craindre de personne. L’enfant n’était pas en état d’apprécier l’intérêt qu’ils avaient à cultiver ces relations. Intérêt assez piquant, en vérité : un de leurs maîtres les vengeait du règlement — du règlement de Saint-Claude, qui leur importait plus que ceux du Bec et de Cluny. Ils étudieraient sur le vif la doctrine des équivoques, dont on leur avait parlé en classe de français à l’occasion des Provinciales. Ils convinrent seulement de mener, autant que possible, cette petite intrigue en commun. Si l’un d’eux était réveillé par le père, il ferait en sorte de réveiller l’autre. Et ils lui diraient grand merci quant aux confessions, bien entendu.

L’heure du coucher leur sembla pleine de mystère. Après la prière, ils s’étaient regardés d’un air complice, en prévision des événements de la nuit. Georges se sentait troublé, lorsque le père passait doucement devant son lit. Le chapelet cliquetait contre les boutons de la soutane. Puis, de nouveau, le bruit léger s’éloignait, et l’ombre du surveillant s’étendait le long du mur. Les images que ses propos avaient évoquées flottaient sur le dortoir.

Cet homme qui connaissait la Grèce — la patrie d’ « Alexandre, fils de Philippe » — avait un grand prestige aux yeux de Georges. Il avait contemplé les statues et les monuments reproduits dans la Mythologie et dans l’Histoire de l’Antiquité. Peut-être, un de ces soirs, parlerait-il de l’Amour de Thespies. Il devait avoir vu ce marbre au Vatican, si Rome l’avait retenu sur le chemin d’Athènes, et il trouverait un biais pour le mettre dans la conversation, même à propos du pape.

Georges regrettait de n’avoir plus à penser uniquement à Alexandre. Il savait bien, néanmoins, qu’il ne lui faisait aucune infidélité. Comme l’enfant l’avait dit lui-même à propos de Lucien, il y a amis et amis, comme le père Lauzon avait dit qu’il y a baisers et baisers. Ce commerce avec le surveillant était purement intellectuel ; malgré les prétentions de celui-ci, le cœur n’y jouait aucun rôle. Le père de Trennes remplaçait Marc de Blajan, dont les opinions sur les garçons avaient annoncé les siennes. Enfin, puisque Alexandre avait pu admettre l’amitié de Lucien, qui était quelque chose, il admettait implicitement celle-ci, qui n’était rien.

Georges fut surpris de n’ouvrir les yeux que le matin, avec tout le monde. Il n’y avait pas eu de visite, cette nuit. Durant la journée, le père ne fit pas davantage la moindre attention à lui ni à Lucien. Le soir, leur curiosité n’en fut que plus vive. Bien que ne pouvant converser, ils tardèrent beaucoup à s’endormir. Georges avait voulu parier que le père viendrait, mais Lucien pensait de même.

Ils constatèrent, au réveil, qu’ils s’étaient trompés : ils étaient presque déçus. Est-ce que le père se retirait après toutes ces avances, en emportant les trésors de son érudition ? Il aimait à pratiquer la douche écossaise. Lucien expliquait cela par son séjour dans les pays chauds.

Pendant l’étude de jeudi, au retour de la promenade, Georges, en recopiant sa narration, songeait qu’il allait revoir Alexandre. C’était assez pour lui faire oublier aujourd’hui l’éloquence et le silence du père de Trennes. Il regagnait un autre monde. Il n’attendait du surveillant que la permission de sortir, quand il la demanderait bientôt.

En tout cas, il se félicitait d’avoir eu la prudence de ne pas multiplier les rendez-vous : il voulait solliciter modérément les faveurs d’un homme à la fois si fin et si lunatique. Les rapports avec lui présentaient trop de vicissitudes pour que l’on pût en espérer de grands profits. Il fallait se résoudre à changer d’avis sur ce point. Vendredi, Alexandre avait souhaité deux rencontres hebdomadaires comme au début, mais, par une espèce d’intuition, Georges avait maintenu le principe d’une seule, qu’il avait fixée au jeudi. En définitive, il lui déplaisait de succéder au confesseur. Il avait cru ne tenir compte que des avertissements donnés par le sort, sinon par le père Lauzon, et déjà, à son insu, il en avait écouté d’autres.

L’enfant arriva dans la serre, animé encore par la promenade de l’après-midi. Ses cheveux étaient un peu en désordre. On se plut à le repeigner ; le peigne faisait partie maintenant de leurs rendez-vous.

Sa classe était allée herboriser dans la forêt.

« Toutes ces fleurs, dit-il à Georges, je les ai cueillies à ton intention. Je murmurais : « Pour lui ces violettes, pour lui ce chèvrefeuille, pour lui ce muguet, pour lui cette jacinthe rouge », et les voilà ! »

Il tira de sa poche un mince bouquet.

« C’est dommage que ce soit un peu flétri, ajouta-t-il. Il y a aussi de la glycine : je l’ai coupée au retour, près d’un jardin. »

La trouvaille de la jacinthe et de la glycine était vraiment étonnante : il semblait que l’enfant eût deviné quelles fleurs d’une autre serre on avait mises, à Pâques, dans l’enveloppe de sa lettre. Georges le lui raconta, et plaça, à cette occasion, la légende du bel Hyacinthe, d’où Apollon fut nommé Hyacinthien.

Alexandre dit en riant :

« Nous appellerons la jacinthe rouge Hyacinthus Georgianus. Je suis très fort en botanique, autant que toi en mythologie. Tu m’as dit ce que c’était que la jacinthe, mais sais-tu ce qu’est le taraxacum ? Tu donnes ta langue au chat ? C’est le pissenlit. Dans mon herbier, j’écris les noms latins à l’encre rouge : je m’en souviens mieux.

— Nous sommes voués au rouge. Mais voilà que j’allais oublier de te souhaiter ta fête, puisque, suivant le martyrologe, c’était, hier, 3 mai, la Saint-Alexandre. Je te présente donc mes vœux une seconde fois, et c’est moi qui aurais dû t’apporter un bouquet. Tu te contenteras des fleurs de ma rhétorique.

« Le missel m’a appris également que le 11 septembre, jour de ton anniversaire, c’est la fête de saint Hyacinthe, martyr. Tu es Hyacinthe dans nos deux religions.

— Oui, mais, dans les deux, je verse mon sang. C’est peut-être pour cela que le rouge est ma couleur, à moi ? J’aurais dû mieux réfléchir avant d’adopter ta cravate. »

Georges sourit :

« Cette couleur a un autre sens et même deux. J’y ai fait une sorte d’allusion au cours de notre premier entretien. Le Cantique des Cantiques — je ne te parle que de ça — nous apprend que « l’amour a des lampes de feu et de flammes », c’est-à-dire qu’il est rouge. Et ailleurs, toujours dans la Bible, il s’agit des « péchés rouges comme le cramoisi » (le prédicateur de la retraite nous a dit le passage). L’amour et le péché, voilà le choix que nous avions, et nous avons bien choisi.

— Mais nous n’avons choisi ni l’un ni l’autre : nous avons choisi l’amitié.

— Qu’importe le. terme ? Il ne s’agit que de s’aimer. Dans tes billets, dans ton cantique, dans ta lettre, tu m’as bien dit que tu m’aimais.

— Je l’écris, je ne le dis pas.

— Et tu le répètes malgré toi, puisque tu viens de rougir. C’est un troisième rouge : celui de l’aveu. Mais je n’en ai pas fini avec saint Alexandre.

« J’étais heureux, à la méditation d’hier, d’entendre le supérieur discourir du « grand pape saint Alexandre, qui a dirigé l’Église sous le règne de l’empereur Adrien ». Or, le dimanche où tu m’as encensé, je me figurais que tu pourrais être pape, si l’envie t’en prenait. Je ne savais pas que tu l’avais déjà été. Dans l’Histoire romaine que le supérieur m’a prêtée, j’ai lu que l’empereur Adrien avait un jeune favori nommé Antinoüs, qui est resté célèbre par sa beauté, ainsi qu’Alexandre lui-même — Alexandre le Grand, non pas le grand pape. Et on éleva des temples à Antinoüs lorsqu’il fut mort, comme à Hyacinthe : je me disais que si j’avais été empereur romain et ton ami, je t’aurais fait élever des temples de ton vivant, et tu aurais été un dieu sur la terre. C’eût été plus que d’être pape. Je pensais à ces choses pendant la méditation. Antinoüs me faisait aimer saint Alexandre, comme Alexandre m’avait fait aimer Alexis, dans une églogue de Virgile.

— Juventius, Antinoüs, Alexis, Hyacinthe, dit l’enfant en comptant sur ses doigts : nous sommes à quatre. »

Georges et Lucien se trouvaient dans la chambre du père de Trennes, qui tenait encore une rose à la main : c’était la fleur qu’il leur avait fait respirer un moment, pour que le parfum les réveillât. Georges avait eu la primeur de cette opération galante, puis il en avait suivi la manœuvre sur Lucien. Musset avait dit que les lèvres des enfants s’ouvraient la nuit comme des roses : le père de Trennes ouvrait sous les roses les yeux des enfants.

Il avait prié les deux garçons d’aller bavarder chez lui, ce serait plus commode : leur était-il possible de refuser ? Il leur avait recommandé de ne pas faire de bruit, d’arranger leurs lits de sorte qu’on ne pût s’apercevoir de leur absence. Ils avaient mis leurs pantoufles et, voyant qu’ils endossaient leurs vestons, il les avait priés de rester en pyjama — s’ils avaient frais, on allumerait un radiateur électrique. Et maintenant, ils étaient là, tout étonnés.

Le père avait placé la rose dans un vase et dit en souriant :

« Rosa mystica, la rose de nos mystères. »

Il avait fermé doucement la fenêtre masquée qui donnait sur le dortoir. Le lit n’était pas défait. À côté de la table de toilette, que garnissaient plusieurs flacons, il y avait un tub en caoutchouc. Sur la table, près de la lampe, trois verres étaient posés, entre une bouteille de liqueur et un paquet de biscuits.

Ayant avancé des chaises à ses hôtes, le père s’installa en face dans un fauteuil de paille .

« Je dois répéter, dit-il, le mot du psalmiste : « Qu’il est bon et qu’il est doux d’habiter avec ses frères ! »… habitare fratres in unum. C’était une maxime favorite des Templiers, et leurs persécuteurs voulurent y voir un sens infâme. Une grande fraternité suscite des calomnies, si ce n’est des persécutions. Je vous ai réunis ici pour en préserver la nôtre. Le lieu n’est pas seulement plus commode, mais plus sûr. J’ai vérifié, lit par lit, que tout le monde dormait. D’ailleurs, l’heure est favorable : c’est celle du premier sommeil, qui est le plus lourd. Néanmoins, parlons bas et approchez davantage. »

Ils poussèrent leurs chaises vers lui. Leurs genoux touchaient presque les siens.

« Le jour, continua le père, je m’entourerai des mêmes précautions. Vous ne me verrez jamais frayer avec vous qui m’intéressez, mais avec ceux qui m’amusent et ne m’intéressent pas : vos aînés, qui se croient des hommes, vos cadets de quatrième, qui se croient des enfants. Vous n’aurez que mieux le sentiment d’être au-dessus des autres, et vous apprendrez ainsi que les vrais triomphes sont secrets. »

Puis, il ajouta en souriant de nouveau :

« Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. »

Il se leva, déboucha la bouteille, versa à boire. Georges lui posa des questions sur la Grèce : comment étaient les gens, les hôtels, la nourriture, les routes, si l’on trouvait encore de belles statues à acheter. Le père répondit avec complaisance. Il promit également de commander les poésies de Musset : Lucien lui avait dit qu’il souhaiterait les lire, puisque, d’après Georges, il avait eu l’honneur de lui en rappeler un passage.

« Je constate avec satisfaction, déclara le père, que vous ne vous cachez rien, comme j’avais constaté que vous restiez à l’écart de vos camarades. Tant d’intimité et tant de prudence sont faites pour m’attirer et pour me retenir. »

Il offrit à ses invités un dernier petit verre, et recula afin de les examiner.

« C’est bien ce qu’il me semblait, fit-il : vos pyjamas ne vous vont pas parfaitement. Celui de Lucien irait mieux à Georges, qui est plus mince, et celui de Georges à Lucien, qui est plus râblé. Troquez-les dès demain. Suivant le mot de Pythagore, tout est commun entre amis. »

Il regarda sa montre et dit :

« J’ai soin de votre repos. Vous allez me quitter pour regagner le monde des songes. Que je voudrais savoir à quoi, à qui vous rêvez ! Peut-être que demain, grâce à mon idée, Georges rêvera de Lucien, et Lucien rêvera de Georges. »

Il les contempla, comme l’autre soir :

« Ne l’oubliez pas, dit-il, et je ne cesserai jamais de vous le répéter : la pureté est, aux yeux de Dieu, la plus belle parure des enfants, mais elle est aussi trop souvent la seule qui leur manque. À votre âge, c’est-à-dire à quatorze ans, saint Nicolas de Tolentino ne se gardait chaste qu’en usant de chaînes, de ceinture de fer et de cilices, jeûnant quatre fois par semaine et ne couchant qu’à même le sol.

« Certes, gloire à celui qui a toujours su dompter le Malin ! Mais il faut se rappeler que la voie du repentir reste ouverte, si l’on a failli. La virginité du cœur peut se refaire, et c’est celle qui importe. Dans une grande âme, la fureur des vices annonce la force de la grâce qui viendra les purifier. Ne désespérez pas ; au fond de vos misères, je vous ferai retrouver Dieu. »

Ce dimanche-là, une troupe de passage devait représenter, dans la salle des fêtes, Polyeucte, tragédie chrétienne. Georges n’admirait guère cette pièce qui figurait au programme de sa classe et qui avait été abondamment commentée par le Tatou. Là-dessus, il partageait l’avis de l’Hôtel de Rambouillet. Il se souciait également fort peu de prendre une leçon d’art dramatique, bien qu’il eût été gratifié d’un rôle dans Les Plaideurs, que les grands devaient jouer à la distribution des prix. Et cependant, il était enchanté : Polyeucte serait une occasion d’apercevoir Alexandre, comme Les Plaideurs en seraient une de se montrer à lui, et plus heureuse sans doute que les pompes académiques du mois de mars.

MM. les curés des environs avaient été invités. Lorsqu’ils entrèrent, leur tournure rustique, leurs formes épaisses divertirent les jeunes spectateurs. On les plaça au premier rang, là où les académiciens s’étaient assis glorieusement aux côtés du cardinal, mais les fauteuils étaient restés chez le supérieur. À quelques rangs derrière MM. les curés, à quelques rangs devant Georges, se dessinait la nuque blonde d’Alexandre.

Enfin, Polyeucte apparut, gourmandé par Néarque. Chaque fois que se faisaient entendre des mots tels que « Dieu », « Ciel », « Chrétien », « Baptême », les braves curés éclataient en applaudissements. Aussi, dans leur diction, les acteurs détachaient-ils avec soin des syllabes si propices. Les élèves s’empressaient d’imiter MM. les curés, et l’on eût dit une tempête. Il fallait que le supérieur, en se retournant, apaisât les bravos. Et encore le voyait-on gêné par la crainte de paraître désapprouver tout ensemble le jeu des acteurs, le zèle des invités et le caractère d’une tragédie qui portait l’épithète de chrétienne et qui était une œuvre du grand siècle. Il était tenu en échec à propos de Polyeucte, comme il l’avait été par la carte postale de Georges : « L’Amour de Thespies. Palais du Vatican. »

Maurice, qui était non loin de Georges, disait qu’on aurait dû organiser une contre-manifestation pour applaudir autre chose : « Femme », « Amante », « Appas », « Bel œil », « Hymen… Hyménée ». Il tapait du pied discrètement au passage de ces termes, qui formaient sa protestation plaisante, et il n’oublia ni « Chair », ni « Jupiter », ni « Volupté ».

Ce fut d’une voix de stentor que le digne Félix lança le dernier vers :

Le professeur avait dit en classe : « Remarquez que la pièce se termine par le mot : « Dieu ». On le remarqua bien aujourd’hui. Dans le tohu-bohu de la sortie, Georges se glissa jusqu’auprès d’Alexandre, qui le cherchait des yeux. Heureux de braver le ciel et la terre, il échangea quelques mots avec l’enfant. L’ardeur de Polyeucte était passée en lui, et le père Lauzon lui-même ne l’aurait pas arrêté.

Le lendemain au soir, Georges et Lucien se trouvaient pour la seconde fois dans la chambre du père de Trennes. Il était plus de minuit.

« Vous me pardonnerez une heure aussi indue, dit le père. Mais au moment où je venais vous réveiller, j’ai surpris un de vos camarades qui fumait, assis tranquillement dans l’embrasure d’une fenêtre. Voilà ce que c’est de laisser ouvert la nuit, ainsi qu’on le fait maintenant. Les parfums qui montent des lilas de la cour intérieure troublent le sommeil de beaucoup de garçons. J’ai confisqué les cigarettes du fumeur, et nous allons les griller à son intention. Je l’ai mis à genoux, comme vous le premier soir, et ensuite, il a été très lent à se rendormir. C’est ce qui m’a retardé. »

Ils prirent une cigarette.

« Mais vous, mon père, dit Lucien, ne dormez-vous donc jamais ?

— Quelques heures me suffisent, répondit le surveillant. En toute chose, je sais me contenter de peu. Mais je demande que l’on me contente, au moins quand il s’agit de peu de choses. Je vous avais suggéré d’échanger vos pyjamas, et au lieu de suivre ma suggestion, chacun de vous a pris un pyjama neuf, qui lui va d’ailleurs mieux que l’ancien. Pour vous apprendre à être plus dociles, j’ai retiré ceux-ci de vos sacs à linge respectifs, et les ai remplacés, dans vos trousseaux, par deux autres, à peu près de même taille — j’en avais justement dans une valise, qui étaient destinés à des neveux. À titre de mortification, vous mentirez à vos familles en disant que le changement fut une erreur de la sœur lingère. »

Il remplit les verres et donna des biscuits : l’incident était clos.

« Bien que votre confiance ne répondît pas encore tout à fait à la mienne, continua-t-il, je ne saurais me passer de vous. Avant de porter mes affections sur quelqu’un, j’étudie soigneusement son visage. J’ai étudié ainsi vos camarades, et c’est vous deux que j’ai élus. Chaque nuit vient ratifier mon choix. Je m’assieds un moment à côté de vos lits, allumant de temps à autre ma lampe électrique afin de mieux vous admirer. Avec quelle impatience j’attends ce moment-là ! Je m’y prépare comme pour une fête. Socrate aussi se faisait beau, disait-il, quand il se rendait auprès d’un beau. Mais il y a cette différence entre lui et moi, que mon principal soin de beauté consiste à me raser. Avez-vous remarqué quelle négligence, digne moins de Socrate que des philosophes cyniques, mes confrères affectaient à cet égard ? Certains ne se barbifient que le dimanche, avant la grand-messe. Mon cérémonial est différent : je me rase non seulement le matin pour tout le monde, mais le soir pour vous. Je veux offrir, à vos yeux même endormis, au miroir même voilé de votre âme d’enfant, à vos visages sans souillure et sans défense, un visage honorable de l’homme. »

Georges ne put s’empêcher de sourire de ces raffinements de barbe, et dit d’une voix légèrement ironique :

« Saintes douceurs du ciel, adorables idées ! »

Ce souvenir de Polyeucte les fit rire tous les trois — le père voulut prouver sans doute qu’il entendait raillerie. Ensuite, montrant aussi qu’il savait changer de sujet, il porta le propos sur la représentation de la veille. Il raconta le repas des bons curés, à la salle à manger des hôtes, où il leur avait tenu compagnie. C’était là qu’on les avait confinés, probablement en vue de les soustraire le plus longtemps possible à la malignité des élèves. On les excluait du réfectoire, comme si c’eût été de la chambre bleue d’Arthénice. Le surveillant dépeignit leurs manières pastorales : les serviettes mises autour du cou, les clappements de langue après boire, les assiettes inclinées d’une main et furieusement saucées de l’autre, les pilons de volailles brandis à bout de bras. La conversation était à l’avenant : l’un des voisins du père de Trennes l’avait beaucoup pressé sur la pêche de l’anguille, et l’autre sur la béatification prochaine de la première sainte Peau-Rouge, annoncée par un journal.

Georges se réjouissait que la conversation même du père n’eût pas repris aujourd’hui un tour insidieux. Il en était d’autant plus étonné que, d’après la conclusion de la précédente, il s’était attendu à un laïus sur la « fureur des vices » — l’expression l’avait fait pouffer souvent avec Lucien, qui préférait, quant à lui, « le fond de vos misères ».

Le père suspendit ses discours plaisants :

« Vous vous amusez de mes histoires — je ne parle pas de la sainte Peau-Rouge — et vous les oublierez aussi vite que celles de Thucydide et de Salluste. Ce qui comptera pour vous, de vos années de collège, ce sont des souvenirs d’un ordre différent, dont toute votre vie sera marquée : la complicité d’un regard, le reflet d’une chevelure, l’éclat d’une lèvre, la chaleur d’une main. »

Il se tourna vers Georges et lui demanda :

« Quel est cet enfant à qui hier vous avez parlé, après la séance ? »

La question perça Georges comme un trait, mais il répondit tranquillement :

« C’est le frère de Maurice Motier.

— Vous le connaissez bien ?

— Oh ! pas plus que n’importe qui.

— C’est dommage. Je vous féliciterais d’une pareille amitié. Elle serait doublement digne de vous, parce que vous l’auriez gardée secrète, et que cet enfant est un des plus beaux ouvrages formés par la main de Dieu. »

Le père de Trennes terminait volontiers ses discours sur le mot : « Dieu », comme Polyeucte, ou sur quelque chose d’approchant. Mais Georges, qui, maintenant, pensait dans son lit à l’entretien de ce soir, n’en était pas plus rassuré. Il n’avait pas la naïveté de se croire la seule cause de l’intérêt qu’Alexandre inspirait au surveillant. Il avait appris à connaître un personnage dont toutes les paroles, toutes les démarches cachaient une intention. Il sentait qu’Alexandre avait pris place dans les pensées de cet homme, qui soupçonnait déjà leur liaison. L’archéologue avait déchiffré l’inscription, reconstitué le temple. Georges payait cher la témérité que lui avait donnée Corneille et qui l’avait trahi. C’est lui à présent qui avait attiré sur son amitié une nouvelle menace. Elle venait de quelqu’un dont le silence lui était acquis, et pourtant il était plus inquiet que l’autre fois. Le supérieur et le père Lauzon n’avaient été, à leur manière, que les artisans du bien ; mais qu’était au juste le père de Trennes ? Cette question, que Georges s’était posée dès la première escarmouche, n’était pas résolue. En tout cas, il se promettait de ne pas se laisser dire, Alexandre étant ajouté à Lucien : « Nous serons les quatre amis. » Malgré le mot de Pythagore, il prierait le père de mettre des bornes à son amitié. Bien mieux, il esquiverait ce thème de conversation. Il saurait empêcher que l’on ne mêlât Alexandre à de pieuses ou savantes digressions sur la pureté et l’antiquité. L’enfant et lui n’avaient besoin du concours de personne auprès des anges ni des dieux.

Lorsqu’il demanda à sortir, pendant l’étude de jeudi soir, il nota que le surveillant, avec un léger sourire, le suivait des yeux jusqu’à la porte. Sans aucun doute, son rendez-vous était deviné, et par conséquent, son intrigue était découverte, ainsi qu’il avait craint. La discrétion que le père avait gardée depuis lundi n’avait pas été faute de mémoire. Il avait certainement observé que Georges, dont les sorties étaient rares, sollicitait la permission de s’absenter chaque jeudi à la même heure. Et Georges se reprochait de ne pas avoir prévu cette observation.

La présence d’Alexandre n’arriva pas à dissiper le malaise qu’il éprouvait. Il voyait le père de Trennes à côté de l’enfant, comme au dortoir à côté de Lucien.

Leurs surveillants se liguaient contre eux, d’une manière ou d’une autre : Alexandre avait à se méfier du sien, qui avait jugé sa dernière absence un peu trop longue, et qui, en le laissant sortir aujourd’hui, lui avait fait un signe d’avertissement. Naturellement, l’enfant était prêt à tout affronter, mais Georges tenait plus que jamais à éviter les complications. Il ne voulait pas renforcer, par un retard suspect, les présomptions du père de Trennes, et déclara qu’un devoir difficile l’obligeait, malgré lui, à écourter l’entrevue. C’était l’excuse qu’Alexandre avait fait valoir, une fois, au père Lauzon pour aller rejoindre Georges. Celui-ci pensait à changer le jour et l’heure des rendez-vous, dans l’espoir de dérouter le surveillant, mais il s’avoua que la précaution serait à présent bien inutile.