Les amitiés particulières (texte intégral) – 4

La quatrième partie du roman de Roger Peyrefitte Les amitiés particulières raconte la fin du troisième trimestre de Georges de Sarre au collège Saint-Claude, du lundi 22 mai au mardi 11 juillet.

Ce lundi matin, avait lieu, avant la messe, la première procession des Rogations. Sur deux files, les petits passaient d’abord, les grands à leur suite. Alexandre et Georges s’étaient souvenus de l’occasion manquée à la procession des Rameaux, car l’un avait fait en sorte d’être dernier de sa division, et l’autre de se placer immédiatement après lui.

Depuis l’incident du mois de mars, ils n’avaient jamais été si proches dans une cérémonie religieuse. Jamais non plus ils n’avaient été réunis en plein air de si bon matin.

La campagne rayonnait au soleil. Les fleurs des fossés n’avaient pas encore perdu la rosée de la nuit. Jusqu’à présent, Georges ne connaissait les Rogations que par Le Génie du Christianisme, et c’est volontiers au génie du christianisme qu’il faisait honneur de cette procession poétique. Il ouvrit son missel afin de suivre les litanies des saints, et constata que ni saint Georges, ni saint Alexandre, ni saint Lucien ne figuraient dans la liste. Les litanies du Saint Nom de Jésus lui rappelaient au moins son projet de vacances pascales sur le Beau Nom d’Alexandre. En revanche, il apprit qu’il était en train de gagner trente ans et trente quarantaines d’indulgences.

Ensuite, il lut la notice historique relative aux Rogations : on y disait que, dans la Rome antique, il y avait, à la même époque, des processions en l’honneur des dieux champêtres. À l’instant, ces seuls mots changèrent le cours de ses idées. Il comprit pour quelle raison il était sensible au charme de cette pompe chrétienne. Son âme païenne ne devait rien à Chateaubriand. Il ferma son missel, comme il eût fermé Le Génie du Christianisme, et donna carrière à son imagination. Lui, il allait vivre la procession des Romains. Les hymnes qu’il entendait étaient ceux de la religion d’autrefois. Les saints qu’on invoquait étaient les divinités qu’il aimait. Les oiseaux qui volaient dans le ciel traçaient des augures. Les branches de chêne , qu’on avait mises aux croix des carrefours étaient de nouveau consacrées à Jupiter. Lorsque, aux stations, le prêtre, revêtu de la chape violette, aspergeait d’eau bénite les quatre points cardinaux, Georges admirait l’arvale appelant sur la future moisson les faveurs de Cérès.

Alexandre, qui marchait devant lui, ajoutait au rêve la réalité. Il portait au cou la chaînette d’or des jeunes patriciens, mais son petit costume beige remplaçait avantageusement la robe prétexte.

À la dernière bénédiction, l’endroit de la route où se trouvaient les deux amis faisait une courbe, et un mur les cachait. Ils étaient agenouillés côte à côte sur leurs livres de messe, semblant fouler un symbole. Georges laissait pendre sa main voisine de l’enfant : dans l’herbe, il avait le plaisir de lui toucher la jambe.

La seconde procession leur procura les mêmes places. On prenait une autre direction que la veille.

Georges avait décidé que, cette fois, le spectacle se déroulait aux beaux jours de la Grèce, une Grèce où il n’y avait pas le père de Trennes. Sa fantaisie lui avait déjà montré, dans des occasions précédentes, Alexandre revêtu d’un pyjama durant les vacances, Alexandre en jeune seigneur à l’Hôtel de Rambouillet, Alexandre en pape à la chapelle et, hier, en jeune Romain. Il pensait à ces fêtes de l’ancienne Athènes, auxquelles participaient des garçons pareils à ceux du collège, pareils à Alexandre, s’il en fut jamais de pareils à lui. Sur la frise du Parthénon, dont il avait vu les photographies, des éphèbes s’avançaient, la plupart voilés de la chlamyde, et quelques-uns sans chlamyde du tout. Ils se passaient aussi de chlamyde dans les gymnopédies en l’honneur d’Apollon et d’Hyacinthe. Ce n’était pas le soleil de l’Eucharistie que Georges voyait se lever sur la campagne : c’était Apollon qui venait réveiller Hyacinthe, le couvrir de ses rayons, mieux que d’une chlamyde. L’enfant jadis devenu fleur était aujourd’hui redevenu enfant, mais le parfum des fleurs l’imprégnait toujours. Il exhalait celui de la lavande, plus suave que la jacinthe au lever du soleil.

Pour cette troisième et dernière promenade dans la limpidité du matin, Georges et Alexandre étaient séparés. La surveillance avait été exacte, il n’avait pas été possible de changer l’ordre des places. Ce n’est plus à travers l’histoire, mais à travers La Belle Hélène que Georges, à présent, évoquait l’Olympe. Il avait vu jouer cette opérette dans un casino et se rappela ce refrain, aussi gai que celui de la Saint-Pancrace :

Oïa képhalé ! képhalé ! Oh ! la ! la !

Oïa képhalé ! képhalé ! Oïa !

Il chantonna ces paroles pendant un instant, mais l’accompagnement des litanies et l’allure de la procession transformaient son rythme en marche funèbre. D’ailleurs, la Belle Hélène l’intéressait aussi peu que l’eussent intéressé à cette heure les ambarvales et les gymnopédies. Rien ne lui paraissait préférable au fait d’être de son temps et de son pays. Il s’abandonnait à la caresse de l’air, aux odeurs de la terre. Il aurait voulu prendre Alexandre par la main, et courir avec lui à travers champs.

L’après-midi, le coiffeur tint séance. C’était la première fois depuis la rentrée de Pâques. Georges, qui attendait son tour, se demandait pourquoi cet homme ne disait jamais rien, et si même on ne l’avait pas choisi muet, comme jadis les barbiers des prisons. Il est vrai que celui-là n’avait rien à demander ni à répondre. L’opération ne comportait ni friction, ni lotion, ni shampooing. Il n’y avait ici que les ciseaux, le peigne et la tondeuse. Chacun se contentait, en s’asseyant, de donner une brève indication sur le genre de coupe désiré. Et, sans dire un mot, l’homme se mettait à l’ouvrage. Était-il tellement maussade parce qu’il trouvait que l’économe ne le payait pas assez, ou parce qu’il n’aimait pas plus les enfants que les curés ? Peut-être aussi se taisait-il parce qu’un curé était là en permanence. On craignait qu’il ne fît des commissions — il pourrait jeter des lettres, apporter du tabac — ou qu’il ne discourût contre « la foi et les mœurs », ce qui était défendu par le règlement. En somme, on était moins sûr du coiffeur que de la maîtresse de piano, seule à venir du dehors, comme lui, mais qui pratiquait son art sans témoins. Il est vrai qu’elle avait largement dépassé l’âge canonique et faisait partie du tiers ordre de saint François.

« Assez longs », dit Georges en prenant place : certes, il n’était pas médiocrement fier des beaux cheveux que lui avait donnés la nature et qu’il peignait avec soin chaque matin. Le grignotement de la tondeuse accompagnait le bruit des pas du surveillant et le tintement léger de ses médailles. Le chapelet du père de Trennes tintait de même à travers le dortoir. Le père ici présent possédait-il Notre-Dame-des-Ermites, qui avait fait le principal ornement du chandail de Lucien ? Il y avait des gens qui portaient des médailles quelques mois, et il y en avait d’autres qui les portaient toute leur vie. Quant au chapelet, il ne sert en Orient qu’à rafraîchir les doigts.

Les yeux de Georges se baissèrent vers le peignoir : la mèche blonde, tranchée tout entière, venait de tomber sous les ciseaux. Cela lui donna un coup au cœur. Le coiffeur de Saint-Claude avait détruit l’œuvre due au coiffeur des vacances. Pour quel motif et de quel droit avait-il sacrifié ces cheveux ? Était-ce par méchanceté ou par négligence, selon qu’il y avait vu une fraude ou un accident ? De toute manière, n’eût été la présence du surveillant, Georges aurait houspillé ce perruquier de malheur. Il avait recueilli la mèche dans le creux de sa main, comme si c’était la boucle d’Alexandre. Il pensait au père de Trennes, qu’il avait fait chasser du collège pour défendre le secret de ces cheveux blonds.

Dans la serre, l’enfant remarqua, au-dessus du front de son ami, la petite place blanche, semblable à une cicatrice, que le coiffeur avait faite. Georges avait bien songé à se décolorer un autre pinceau de cheveux, mais il avait craint que cela ne le trahît et il ne tenait pas à se rendre ridicule.

« Voici un hommage que je te devais », dit-il à Alexandre en lui tendant la mèche coupée.

L’enfant regardait ces cheveux clairs auxquels étaient mêlés des cheveux châtains, les cheveux naturels de Georges.

« C’est toi et moi », dit-il.

Il lui demanda ensuite ce qui avait provoqué le départ du père de Trennes. Cet événement avait rendu aux petits leur surveillant de naguère — même effet que chez les grands — mais Alexandre n’avait pas encore eu à s’en plaindre, ayant obtenu sans difficulté la permission de sortir. Georges raconta que, d’après ce que l’on supposait, le père de Trennes avait dû plier bagage après s’être disputé avec le supérieur.

« Je suis maintenant plus tranquille pour toi, dit Alexandre. Moi, je ne craignais rien. »

Georges se mit à rire :

« Tu devrais d’abord être plus tranquille pour ton frère : il avait à craindre pas mal de choses. »

L’enfant appuya la tête contre l’épaule de Georges qui était assis auprès de lui :

« Est-ce à mon frère que j’ai écrit : « Je pense à toi tout le temps » ?

Les éphémérides signalaient que la retraite de première communion s’ouvrait cette semaine. Elle ne regardait, évidemment, que certains élèves de la division des petits, à qui elle était prêchée par leur préfet. Mais Georges songeait à Alexandre, qui en avait les échos. L’enfant était-il attendri par le souvenir de sa première communion ? On disait, à Saint-Claude, que ce jour-là était le plus beau de la vie ; le père de Trennes prétendait, de même, que, pour Georges et pour Lucien, la communion de la Saint-Pancrace fût la plus belle de toutes.

Tandis que l’on préparait les petits à recevoir ce sacrement, on avançait, chez les grands, les répétitions des Plaideurs. Dans la querelle du xviie siècle relative au théâtre, le supérieur ne suivait pas les errements de Bossuet, puisqu’il estimait conciliables la comédie et la piété. Au fond, il admettait des contradictions plus frappantes que celle-là : la lecture publique de Tartarin de Tarascon et celle de La Vie des Saints, la mi-carême et l’oraison funèbre, le renvoi du père de Trennes et le maintien de Maurice.

À la séance académique de ce dernier dimanche de mai, il avait commémoré l’anniversaire de l’ancien élève qui avait été membre de l’Académie des Sciences, section de zoologie. Il lut, à cette occasion, la liste de ses œuvres complètes, où l’on voyait conciliées aussi les grandes choses et les petites — il y avait, à côté des travaux les plus importants : Un cas de ruse chez la taupe.

Juin commençait à merveille. Ce jeudi, premier jour du mois et premier rendez-vous du mois, Georges offrit à Alexandre une des cigarettes du père de Trennes (il dit que c’était un cadeau de Lucien). Jusqu’ici, il avait hésité à les fumer, par une sorte de pudeur. Il lui avait semblé également qu’elles risquaient de lui porter malchance. Mais, se reprochant d’être superstitieux, il s’était décidé pour aujourd’hui. Il souhaita d’associer l’enfant à cet acte : après tout, ce serait donner satisfaction au père de Trennes.

Alexandre laissa brûler l’allumette entre ses doigts, aussi longtemps qu’il put la tenir.

« Tu vois, fit-il, c’est un bon signe, lorsqu’elle flambe jusqu’au bout sans se casser. »

On eût dit qu’il avait deviné ce qu’avait pensé Georges et qu’il voulait le rassurer par un présage. Il avait été content de fumer, mais s’en dégoûta vite. Il toussota. La cigarette du père de Trennes fut jetée au pied d’un oranger. Georges se rappelait avoir senti l’odeur de ce tabac, un soir, en passant près de la porte de ce père, porte qui s’était ouverte pour le frère d’Alexandre et devait s’ouvrir ensuite pour le supérieur. Sa philosophie ne l’empêcha pas de trouver ces souvenirs désagréables. S’il n’eût craint de paraître petit garçon, il aurait imité Alexandre en jetant sa propre cigarette. Il lui fallait penser à autre chose : il retira de son portefeuille l’image de Thespies et la présenta à l’enfant, qui ne l’avait pas encore vue. Celui-ci la contempla longuement, l’appuya à sa joue, lui fit un baiser. Il la plaça ensuite contre l’oranger devant lequel se consumait sa cigarette. La fumée d’Égypte montait vers l’Amour comme un encens.

Ce dimanche était intéressant à plusieurs titres : la Pentecôte, la communion solennelle et la sortie du mois le signalaient. C’était aussi le premier dimanche où les ornements fussent rouges. De même qu’à la messe de la rentrée d’octobre, la couleur qui triomphait n’était pas celle du martyre, mais du Saint-Esprit. Georges, dès cette époque, s’était amusé à y voir un symbole différent, et, désormais, il pouvait se dire qu’il ne s’était pas trompé.

À la grand-messe, il aperçut ses parents au second banc de la nef. Il était satisfait de les voir si bien placés et de les comparer à d’autres. Il savait que ceux d’Alexandre étaient présents, mais ne les connaissait pas. Ses jours de sortie se passaient à la ville voisine, où on l’emmenait déjeuner, et il ne rentrait en voiture qu’après le départ des familles venues par le train. Cette fois, il resterait dehors moins longtemps, étant obligé d’assister aux vêpres.

Il cherchait en vain une ressemblance avec Alexandre dans les physionomies des assistants. Lequel de ces hommes avait l’aspect d’un médecin. Mais qu’importaient les pères, spirituels et temporels ! Alexandre se suffisait à lui-même. « Il était », comme le dieu en l’honneur de qui on avait gravé sur le temple de Delphes : « Il est. »

L’officiant du jour était un évêque in partibus, évêque de Pergame. Le nom de la cité des Attales et des Eumènes évoquait, jusqu’ici, dans l’esprit de Georges non un évêque, mais un impur et charmant éphèbe, héros d’une piquante histoire du Satiricon de Pétrone.

Autant le cardinal était simple et menu, autant l’évêque de Pergame était majestueux et gras. Il avait fait ses études à Saint-Claude, puis il y avait été professeur. Il était heureux sans doute de trôner dans cette maison. Avec quel orgueil il portait la mitre ! il ne la portait pas à la gloire de Dieu, il l’offrait à l’admiration de ses confrères et des élèves. Néanmoins, quand il restait un moment la tête découverte, c’est d’un air plein de bonhomie qu’il caressait son crâne chauve, peut-être afin d’attendrir ses anciens confrères et les élèves.

La messe terminée, Georges alla au parloir, où ses parents devisaient avec ceux de Lucien. Il regarda, dans la vaste salle pleine de monde, si Alexandre n’y était pas. Il l’aperçut en compagnie de son frère, près d’un monsieur et d’une dame qui lui parurent fort bien. Il fut troublé de voir ces gens à qui il avait enlevé leur enfant. La mère avait posé une main sur le cou d’Alexandre, épanoui dans l’échancrure de la chemise, et elle jouait avec la chaînette que Georges avait baisée à leur premier rendez-vous.

Fiasco lamentable aux vêpres. Le prédicateur, venu de M…, où Georges l’avait vu, mais jamais entendu, à la cathédrale, n’avait pas fait sa rhétorique à Pergame. Pauvre chanoine-doyen, qui agitait, dans ses pieux élans, son beau rochet de dentelles, sa croix pectorale, son ruban jaune et blanc et son camail bordé d’hermine ! Il fit sauter son lorgnon, mais le rattrapa au vol. Dans une apostrophe, il s’écria si fort : « Ô Marie ! » que les communiants eux-mêmes perdirent leur sérieux. À propos du Saint-Esprit, il cita saint Bernard qui a dit : « Le Saint-Esprit est le baiser de Dieu. » Ce baiser était à ajouter aux saints baisers du père Lauzon.

Enfin, par contraste avec les célestes douceurs de ce jour, le chanoine-doyen amena une description effrayante du péché et de l’enfer. Cela rappelait la conférence de la retraite, inspirée par les malheurs d’André et illustrée par ceux de l’homme des Balmes. « Feu devant, feu derrière, feu dessus, feu dessous, feu à droite, feu à gauche, feu partout, voilà l’enfer ! s’écria l’orateur. Et de ce brasier terrible, celui qui est mort dans le péché ne sortira jamais, jamais, jamais ! »

« Attention aux sarments de ton blason, dit Lucien à Georges, qui riait sous cape : que le feu ne s’y mette ! »

Le supérieur semblait consterné : on était loin de Bossuet, on était dans des recettes de soufflé, avec tant de feu. Il devait avoir honte, à cause des étrangers. Qui sait s’il ne regrettait pas, au risque de quelques soirées de plus, que le père de Trennes ne fût pas resté pour prêcher en ce moment ? Avait-il oublié que le choix d’un bon prédicateur est aussi difficile que le choix d’un ami ?

Le lendemain, lundi de Pentecôte, il y avait promenade. Cette promenade-là était pleine d’attrait : on allait se baigner à la rivière.

Trois élèves de première, les meilleurs de la classe, se trouvaient derrière Georges et Lucien qui avaient en tiers Maurice — en promenade, on marchait par trois. Les rhétoriciens parlaient de flirt et de surprises-parties. L’un d’eux, qui venait de dire : « Je ne vis que pour la danse », apprenait à un autre l’art de danser dans un salon.

« Tu as eu tort, à Pâques, disait-il, de garder la même danseuse toute la soirée. Je ne m’étonne pas que vous vous soyez fait attraper par vos parents. Il faut danser tour à tour avec plusieurs filles, et, de temps en temps, avec les mères. »

Cela fit rire Georges et Lucien.

« Ici, dit Maurice, c’est plutôt les pères que l’on fait valser. »

Et il fit tourner, au bout de son bras, la ceinture à laquelle il avait attaché, comme une réduction du père de Trennes, son maillot et sa serviette.

À cet endroit de l’étroite vallée, la rivière, jusque-là presque torrentueuse, s’élargissait au milieu des prairies et formait une sorte de lac bordé de saules et de noisetiers. On se récria sur les glaïeuls qui, des deux côtés de l’eau, dressaient leurs hautes fleurs, rouges ou blanches.

« Il faudra, dit le surveillant, rapporter des bouquets pour l’autel de la sainte Vierge. Composez-les de glaïeuls blancs. Le mois de Marie est fini, mais les fleurs de toute l’année sont dues en hommage à celle qui est non seulement la reine du ciel, mais la reine des fleurs : la « Rose mystique ».

Ces dernières métaphores unissaient, sur les lèvres du surveillant, le langage du père Lauzon et celui du père de Trennes.

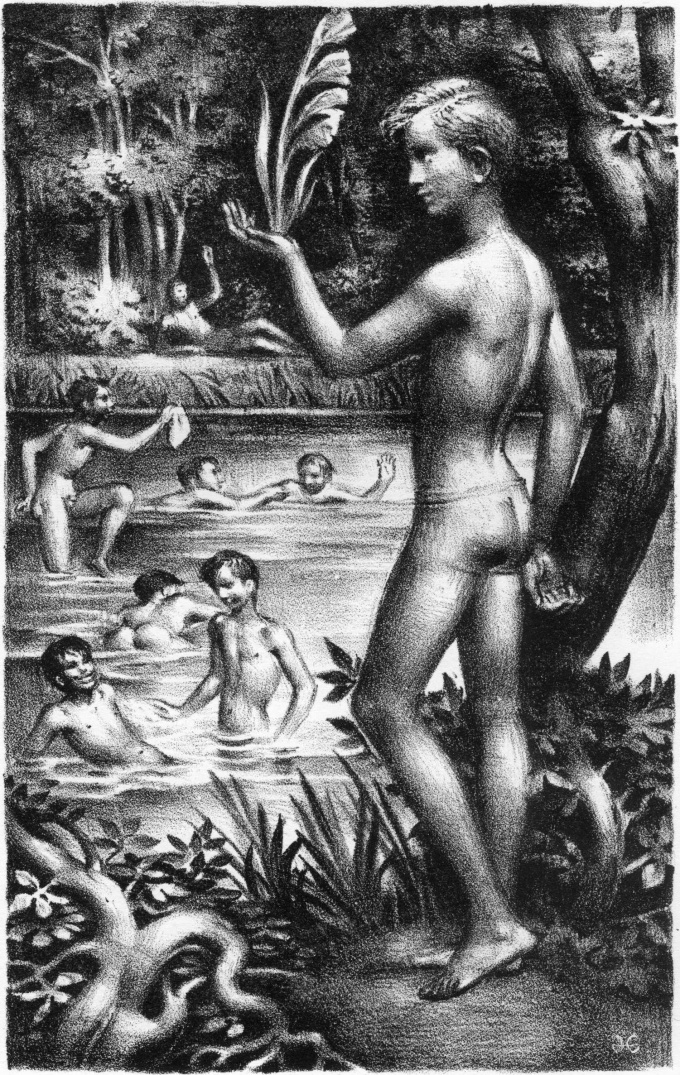

Les élèves se dispersèrent derrière les arbres, afin de se déshabiller. Bientôt, ils apparurent, l’un après l’autre, en caleçon de bains. Georges les regardait avec surprise. Il les reconnaissait à peine, ne les ayant jamais vus ainsi, puisque les douches se prenaient dans des cabines individuelles et que la tenue générale était fort modeste au dortoir. Ici, les malingres même n’étaient pas dépourvus de grâce : ils semblaient vouloir se donner une prestance, pour honorer le soleil et leurs beaux compagnons. Celui-ci, qui avait l’air si effroyablement bête, était transfiguré. Celui-là, d’ordinaire si gauche dans ses habits, foulait l’herbe rêche avec élégance. Et tous accouraient, heureux d’avoir quitté leurs défroques, libres, fiers, insolents. Ils semblaient retarder à plaisir le moment où le bain allait les cacher. Ils sautaient, trépignaient, faisaient des pirouettes, des cabrioles, se culbutaient, se roulaient sur cette palestre improvisée. Enfin, d’un bond, ils s’étaient jetés à l’eau en même temps : ce fut une gerbe d’écume. Lucien les avait rejoints, mais Georges s’était assis près de la rive, les jambes croisées : il était le scribe qui allait prendre note de leurs jeux. Les voilà, les gymnopédies.

Le surveillant, lui aussi sans doute, ne reconnaissait plus ses élèves : il se jugeait privé d’autorité sur ces êtres débridés et nus. Il cueillait des fleurs et affectait de ne rien voir. Puis il s’installa au pied d’un arbre, s’en remettant au Bon Dieu. Après s’être signé, il lut ses prières, tel un saint transporté par les démons au milieu d’une bacchanale.

Ce qui s’accomplissait était pourtant un rite éternel, comme les processions de l’autre semaine : le rite de la baignade. Ce n’était plus en vue de demander les fruits de la terre, mais d’exposer les fruits des corps. Ces garçons étaient rentrés dans la nature, leur élément.

Les plongeurs, rassemblés sur un rocher, levaient le bras pour une invocation et tombaient religieusement à tour de rôle. Ceux-ci nageaient à contre-sens, ceux-là faisaient la course. Quelques-uns glissaient entre deux eaux — parfois surgissaient leurs derrière luisants. Certains se laissaient couler, et brusquement ressortaient, jeunes tritons, lançant de l’eau par la bouche. D’autres, pour narguer l’abbé qui n’avait pas plus, d’yeux que d’oreilles, retiraient un instant leurs caleçons et criaient qu’ils les avaient perdus. Lucien, saisi de la folie collective, gambadait dans la rivière, la frappait de ses mains, se renversait, batifolait, ivre d’exister. Aujourd’hui également, Georges aimait le collège, qui avait de telles heures.

Il ne savait pas très bien nager et ne voulait pas être moqué, même s’il eût fait admirer son caleçon marron, orné de belles initiales. Il se rappelait le proverbe latin, que le comble de l’ignorance est de ne savoir « ni lire ni nager ». Il se sentait un illettré ; à présent, il était le dernier de sa classe. Il s’écarta, pour se baigner plus discrètement. Lorsqu’il eut assez répété les leçons prises à la piscine pendant les vacances, il resta allongé dans l’eau, la tête contre le rivage, sous un noisetier chargé de chatons. On ne pouvait l’apercevoir ni de loin ni d’en face. Quelle agréable cachette ! C’était dommage d’y être seul.

À gauche, sur l’autre bord, un bruit tumultueux se rapprochait : c’était la division des petits qui arrivait. Le surveillant des grands s’arracha à sa lecture et rassembla ses troupes vers la partie supérieure du miroir d’eau. Le bréviaire dans une main, le bouquet de la Sainte Vierge dans l’autre, le chapeau en bataille, il faisait de grands gestes, heureux probablement d’avoir un prétexte pour reprendre un peu d’autorité.

Georges n’avait pas à bouger. Il affina vainement son regard, cherchant à distinguer Alexandre. Il n’avait qu’à attendre : l’enfant viendrait nécessairement à lui, comme au génie de la rivière.

Avec quelle fébrilité, hâtée par la vue des grands, se déshabillaient les nouveaux baigneurs ! Déjà, les premiers prêts accouraient, mais leur ardeur hésita : ils frissonnaient sous la brise, tâtaient l’eau du bout du pied, se baissaient pour se mouiller les mains, puis les bras et le buste. D’autres vinrent, plus hardis, et plongèrent sans hésiter, éclaboussant les timides. Comme leurs aînés, une sorte de délire les saisit tous bientôt. Leurs ébats les éloignèrent.

Georges n’avait pas été moins surpris par ce spectacle que par le précédent. Aurait-il jamais cru que, de chacun de ces chétifs écoliers, la vie émanait avec tant de douceur et de force ? Mais il sentait aussi ce que ces nudités avaient de trompeur. Ces garçons, petits ou grands, n’avaient pas rejeté tous leurs voiles. Ces corps, qu’ils étalaient impudemment, demeuraient leur mystère. Dans ce collège, où des prêtres leur parlaient sans cesse de Dieu, chacun était son propre prêtre, sinon son propre dieu, pour sa religion à lui, digne continuateur de ces sacerdoces que les Grecs confiaient à des enfants.

Soudain, il n’y eut plus de spectacles, plus de pensées : il n’y eut qu’un personnage. Sur la prairie, entre les saules, Alexandre avançait, vêtu d’un petit caleçon bleu. Il avait cueilli un glaïeul écarlate, et s’amusait, en marchant, à le faire tenir droit sur la paume d’une main. Sa fine chaîne d’or dansait autour de son cou. Les rayons du soleil le portaient, l’herbe pliait à peine sous ses pas. Georges n’avait jamais rêvé de plus délicieuse vision. « Je me rappellerai toute ma vie, murmura-t-il, que j’ai vu cela, que cela fut. »

Alexandre, qui était seul, s’était approché des arbres, en face de ceux qui abritaient Georges. C’était comme pour se retrouver qu’ils avaient choisi cet endroit. Leurs chemins ne pouvaient plus que les conduire l’un vers l’autre. L’enfant fixait ses regards sur la division des grands, dans l’espoir sans doute de découvrir son ami. Mais Georges préféra ne pas se montrer encore, afin de mieux se rassasier la vue. L’idée l’enivrait qu’à cet instant même, son image fût présente dans cette tête blonde et qu’un tel garçon souhaitât l’apercevoir et être aperçu de lui. La fête d’aujourd’hui était véritable. Elle effaçait la fête imaginaire placée, le second jour des Rogations, sous le ciel d’Hyacinthe.

Maintenant, Alexandre avait tourné les yeux du côté de ses camarades. Son bras droit était levé le long d’un arbre, la main étendue à plat fermant la bouche à l’hamadryade, l’autre laissant pendre le glaïeul jusqu’à ses pieds. « Dans ta splendeur et ta beauté, viens, triomphe et règne » : le texte liturgique avait prévu cette minute de gloire. Mais ce que Georges admirait ici, ce n’était pas seulement, comme chez les autres — mille fois plus que chez les autres — de séduisantes apparences ; ce n’était plus l’Amour de Thespies : c’était la divine incarnation d’une âme divine, un esprit au-dessus de son âge, un cœur plein de force et de droiture, plein d’amitié.

Le sifflet du surveillant annonçait à la première division la fin de la baignade. L’enfant, dont l’attention fut attirée par ce signal, regarda de nouveau vers les grands. Il fit quelques pas dans la rivière, une main au-dessus des yeux, les abritant du soleil. Alors Georges lui cria : « Ohé ! ohé ! » Alexandre tourna la tête et rougit vivement. D’un trait, il plongea, semblant punir ainsi l’admiration indiscrète dont il avait été l’objet. À sa place, surnageait le glaïeul, qu’on eût pris pour sa métamorphose au temps des fables. Il ressortit tout ruisselant, tout riant, et rejeta ses cheveux en arrière. Deux gouttes d’eau perlaient au bas de ses oreilles. Il lança le glaïeul à son ami. Le plus beau des rendez-vous était déjà terminé.

Georges partit, la longue tige de la fleur reposant sur son épaule comme une gerbe. C’est Alexandre maintenant qu’il devait regarder. Le caleçon marron lui plaisait-il ? Ah ! le surveillant venait justement à la traverse, occupé à compléter son bouquet de jeune fille ; il allait faire une semonce qu’on se fût éloigné et mis en retard. Une gentillesse l’amadouerait : Georges lui donna pour la sainte Vierge le glaïeul d’Alexandre — un peu de rouge ferait mieux ressortir la blancheur du reste.

Le mois de juin était un mois de liesse. Les éphémérides marquaient en grosses lettres : « 6, mardi : solennité de saint Claude. » L’évêque était resté, depuis dimanche, en vue de présider la cérémonie.

Gorges s’était senti flatté, lorsque, au retour de la baignade, le préfet l’avait nommé parmi les enfants de chœur qui serviraient à la grand-messe. Et le lendemain matin, en allant à la chapelle, il regrettait que ses parents ne fussent pas là de nouveau. Il regrettait davantage qu’Alexandre se trouvât au dernier banc. Il aurait paradé devant lui, en robe et camail de pourpre, comme hier en caleçon de bain.

Il fut frappé par le parfum des fleurs dont on venait, à profusion, d’orner les autels. Il croyait pénétrer dans une serre, plus odorante encore que celle de là-haut. Et celle-là même, il la voyait représentée par les plantes vertes disposées autour du chœur. Ces plantes avaient figuré maintes fois dans cette enceinte, mais aujourd’hui elles lui faisaient une autre impression : il s’imaginait arriver à un autre rendez-vous. Il ouvrit la porte de la sacristie et aperçut Alexandre parmi les acolytes occupés à s’habiller.

André et Lucien avaient été réunis devant l’autel par le prédicateur de la rentrée ; Georges et Alexandre le seraient par l’évêque de Pergame. Ni l’un ni l’autre ne portaient l’encensoir, mais il semblait à Georges que tous les honneurs de la cérémonie leur fussent adressés : à Alexandre mieux que le jour de l’agneau, à lui-même mieux que le dimanche de l’encensement. C’était pour signaler leur victoire que le fastueux monseigneur revêtait la tunique, la dalmatique et la chasuble dorées. Ils n’étaient plus les triomphateurs secrets, ils triomphaient publiquement. La messe du père de Trennes n’était rien auprès de celle-ci. Avant de sortir, Georges eut la hardiesse d’arranger rapidement le petit capuchon d’Alexandre. Dans la sacristie, il n’y avait personne à craindre.

Pourtant, il y avait quelqu’un à ménager, au moins dans la chapelle ; le père Lauzon était toujours à Saint-Claude, professeur de mathématiques, directeur de la congrégation, confesseur de Georges, d’Alexandre, de Lucien e tutti quanti. Présentement, que devait-il penser des deux premiers ? Déplorait-il leur rapprochement ou était-il édifié par leur tenue ? Se disait-il, comme le père de Trennes, que l’on était parfois bien naïf ici, et qu’on aurait dû le consulter ? Ou plutôt ne se disait-il pas que l’on avait bien fait de choisir, pour la plus grande solennité du collège, deux garçons de si bonne mine ? Peut-être leur confirmerait-il sa promesse de refaire leur amitié. Le soleil, en traversant le vitrail, les couronnait de pierres précieuses : une fois de plus, les paroles liturgiques n’avaient pas menti. Aux pieds de la Sainte Vierge, se dressaient les glaïeuls rapportés de la promenade. Il n’y avait qu’une fleur rouge.

Aux vêpres, le panégyrique de saint Claude fut suivi d’une procession jusqu’à la grotte où s’élevait sa statue. On faisait retentir le cantique de la journée :

Salut à toi, digne et vénéré père !

Sur tes enfants, Claude, jette les yeux !…

Le cortège s’arrêta devant l’esplanade de la serre, au-dessous de laquelle cette grotte était creusée. Alexandre, d’un coup d’œil, avait montré à Georges les orangers qui ornaient la terrasse — on avait profité de la circonstance pour les mettre à l’air. L’évêque de Pergame s’avança avec les diacres, puis, levant la tête comme s’il regardait la terrasse, il bénit ces lieux révérés. Probablement que, l’année dernière, André et Lucien avaient eu le même spectacle.

Le surlendemain, Georges et Alexandre étaient dans la serre. Ils évoquèrent leurs deux dernières rencontres fortuites. L’enfant semblait un peu songeur. Il ouvrit la paume de sa main gauche, et la considéra avec attention.

« Tu crois aux lignes de la main ? demanda-t-il à Georges.

— Oui, si elles annoncent de bonnes choses.

— Cet après-midi, pendant la promenade, un camarade qui s’y connaît a lu les miennes et m’a prédit que je mourrais jeune.

— L’imbécile ! Sans doute est-il jaloux de toi et il aura voulu t’inquiéter. Ne pense plus à ces sottises. On avait prophétisé à Voltaire qu’il mourrait jeune et il est mort octogénaire. »

Il prit les petites mains, et, se penchant comme s’il allait les examiner, il les baisa.

« Voilà, dit-il : j’ai conjuré le destin. »

C’est presque ainsi qu’Alexandre avait parlé, l’autre jour, à propos de l’allumette. Sa gaieté lui revint et il apprit à Georges qu’il jouerait un rôle de page dans Richard Cœur de Lion : c’était la courte pièce, mêlée de chants, par laquelle sa division contribuait aux réjouissances de la distribution des prix. Ils se félicitèrent de cette nouvelle faveur de la destinée. Cela leur procurerait des occasions de se revoir par-ci par-là, au cours de répétitions simultanées ou dans les coulisses. Ils se sentaient protégés par leurs propres personnes. Ils étaient indispensables au décorum de la maison. Il n’y avait plus de fête sans eux. Si le père Lauzon n’était pas encore gagné à leur cause, il s’estimerait dépassé par les événements. Il conclurait d’ailleurs que, les vacances étant proches, on pouvait leur laisser renouer quelques liens, puisque, à la rentrée, ils se retrouveraient d’une façon définitive.

Alexandre avait déjà vu son costume : pourpoint rouge, culotte blanche, toque emplumée. Il était content du pourpoint rouge. Il l’aimait mieux que la robe d’acolyte.

« Je porterai notre couleur, dit-il, ou plutôt ta couleur. Je suis ton page, du moment que tu es noble ! Tiens ! Je n’avais jamais pensé à ta noblesse depuis que je te connais — depuis que tu n’es plus pour moi « de Sarre », mais « Georges ». Il est beau d’être noble.

— Moins que d’être beau, mon beau page.

— Tu dois avoir des armoiries, comme Richard Cœur de Lion.

— Oh ! les miennes sont certainement moins intimidantes : un pauvre petit feu de bois sec. »

Il ne voulait pas dire « sarment », de crainte que, dans l’esprit de l’enfant, son nom ne fût allié à l’idée de « mensonge », même si cette plaisanterie n’était qu’héraldique.

« Du bois sec ! s’écria Alexandre. Eh bien, c’est moi qui nourrirai ton feu : « il n’est feu que de bois vert. »

— Tu parles du feu comme une salamandre. Tu vis dans le feu à ton insu, mais cela est une autre histoire.

— Il y a aussi une autre histoire de feu. On nous l’a apprise, l’autre jour, en classe de grec : celle d’un enfant d’Éleusis, qu’une déesse plongeait dans le feu pour le rendre immortel. »

L’après-midi de ce dimanche, 11 juin — exactement à un mois des vacances — eut lieu la première répétition des Plaideurs. Rhétoriciens et philosophes étaient absorbés par la préparation de leurs examens, et c’est principalement chez les élèves de seconde et de troisième que s’étaient recrutés les acteurs. Georges incarnait Léandre, et Lucien Isabelle. L’attribution de ce dernier rôle avait été une victoire de Georges. Pour lui, il avait acquiescé dès qu’on l’avait pressenti, mais ensuite avait été inquiet : on ne savait encore qui ferait Isabelle. Il y avait, en quatrième, d’assez jolies frimousses entre lesquelles hésitait le préfet, organisateur de la représentation. Georges avait demandé à Lucien de se proposer lui-même, et Lucien avait été agréé. Léandre n’aurait pas voulu débiter des gentillesses, même au nom de Racine, à un travesti dont Alexandre aurait pu être tant soit peu jaloux. Avec Lucien, la chose ne tirait pas à conséquence. Ce ne serait qu’une farce de plus. Le préfet pouvait bénir ce couple de théâtre, si l’évêque avait béni celui de la serre.

Les religieuses étaient venues se rendre compte des retouches à faire aux costumes et aux divers atours qu’on essayait. Georges était aussi content de son habit blanc et or qu’Alexandre l’avait été du pourpoint rouge. Il choisit la perruque la plus blonde possible, et, contre toutes les traditions, fit prendre à Isabelle une perruque châtain. Il songeait à l’enfant qui, pendant ce temps-là, se baignait dans la rivière, mais il ne regrettait pas d’avoir été retenu ici. Maintenant que les douches étaient supprimées, on avait édicté, en effet, après la confusion du lundi de Pentecôte, que les grands iraient se baigner le jeudi et les petits le dimanche. Georges et Alexandre s’étaient promis de prendre toujours leur bain à l’endroit où ils s’étaient vus.

Au rendez-vous de jeudi, ils parlèrent des vacances. Ils entendaient ne pas laisser passer ces trois mois sans se rencontrer. Ils avaient appris que leurs familles respectives se proposaient de se rendre au bord de la mer, à partir de fin juillet, mais ils ignoraient encore quels lieux de séjour avaient été choisis. Il leur faudrait s’en enquérir au plus tôt. Georges répondait d’avance de faire aller ses parents où il voudrait. Si, l’été dernier, Lucien et André avaient mené à bien un projet semblable, il en ferait tout autant. Pourrait-on lui refuser quelque chose, attendu tous les prix qu’il aurait ? Il s’imaginait déjà au milieu des vagues près d’Alexandre.

« Alors, dit-il, je saurai nager — toi, tu sais — et nous irons loin dans la mer. Puis, nous resterons longtemps allongés sur le sable, au soleil.

— Oui, dit Alexandre d’une voix étrange. Et nous échangerons nos maillots. »

Cette phrase, par laquelle s’était terminé leur entretien, avait frappé Georges. Il ne l’avait pas relevée, mais il y pensa encore le soir dans son lit. Il y avait là un point de départ, non pas vers la mer amicale, mais vers la « mer dangereuse » de la carte du Tendre. Il se rappelait le père de Trennes lui suggérant un échange de pyjamas avec Lucien. Et cet enfant qui n’avait pas treize ans concevait une idée du même ordre ! Étaient-ce les souvenirs de la baignade qui avaient agi sur son imagination et provoqué ce petit accès de fièvre ? Ou bien cela tenait-il à l’atmosphère, véritablement de serre chaude, dans laquelle se développait cette intrigue ? Le père Lauzon ne se trompait pas : ce qui est clandestin risque de devenir fâcheux.

Pour la procession de la Fête-Dieu, les deux amis n’étaient plus enfants de chœur ni même voisins. Que de processions ! Du moins celle-ci était-elle enrichie d’indulgences, comme celle des Rogations — celle de la Saint-Claude n’avait eu que ses propres mérites.

On traversa le village. La route était jonchée de fleurs de genêt, et Georges avait plaisir à se dire qu’Alexandre marchait sur ce tapis odorant. Plusieurs reposoirs avaient été préparés devant des maisons. Des portes étaient masquées par des branches de cerisier ou des fougères, au travers desquelles on voyait clouées des peaux de lapins. À l’aspersion, des paysans s’avancèrent, afin de recevoir sur les mains une goutte d’eau bénite, et la baisèrent pieusement. De vieilles femmes étaient agenouillées sur leurs fichus. Un gros homme, debout, les mains derrière le dos, regardait tout ça d’un air hébété.

Au retour, éclata le plus beau charivari que Georges eût encore entendu : le surveillant des petits leur avait fait entonner le Sacris solemniis, et, au même moment, celui des grands donnait le signal du Lauda Sion, tandis que la maîtrise commençait le Pange lingua. Après un moment de cacophonie, les petits se rallièrent et reprirent le Lauda Sion, juste alors que les grands venaient de changer de prose, les choristes continuant la leur. Naturellement, ils firent tous durer l’équivoque le plus possible : tandis que le maître de chapelle courait des petits aux grands pour faire l’unanimité sur son hymne, la maîtrise s’était partagée en faveur des deux autres.

Le jeudi, comme l’avant-dernière fois, l’enfant était rêveur. Georges lui demanda s’il pensait encore aux lignes de sa main.

« J’ai honte de ce que je t’ai dit avant que nous nous séparions, fit Alexandre. En vacances, nous n’échangerons pas nos maillots. »

Georges sourit. Il était charmé que l’enfant eût su se reprendre.

« Comme je t’aime ! dit-il. Je t’avoue que j’avais été assez choqué par ta proposition, mais je me doutais que tu n’en avais pas compris le sens. »

Alexandre aussi semblait tout heureux. Naguère, la conversation sur les choses qu’il ne faut pas savoir, ou du moins qu’il ne faut pas faire, l’avait rassuré à l’égard de Georges, et maintenant il s’était rassuré sur lui-même. Rien ne pouvait ternir leur amitié.

« J’ai songé à une compensation, reprit l’enfant : c’est que nous achetions des maillots rouges. Nous distinguerions chacun le nôtre par un signe — une fleur brodée, par exemple — ou par des initiales, comme au tien.

— Bravo pour le maillot rouge ! C’est l’uniforme des lutteurs. Mais j’admire que tu aies remarqué les initiales dont tu parles et qui sont ton sur ton.

— Chez toi, je remarque tout. Avant chaque rendez-vous, je m’amuse à parier si tu porteras, avec ta cravate rouge, une chemise bleue, ou une blanche, ou une beige, ou une rose, ou une grise — je les connais par cœur. Je préfère tes chemises bleues : ce sont celles qui te vont le mieux.

— Et à toi également, dit Georges, rien ne te va si bien que ton petit caleçon bleu. »

Alexandre mit un doigt sur ses lèvres pour faire le geste du silence :

« Chut ! » dit-il.

Ce dimanche, il y avait nouveau cumul : on célébrait à la fois la fête du supérieur et celle du Sacré-Cœur. Cette occurrence était le résultat d’un carambolage : le supérieur s’appelait Jean, sa fête était donc le 24, qui tombait le samedi, mais on l’avait reportée au lendemain, avec la solennité du Sacré-Cœur, qui tombait le vendredi ; d’autre part, on avait remis à jeudi prochain la grande promenade, qui était la consécration traditionnelle de la fête du supérieur. Avec le supérieur, un peu de complication s’imposait.

Dans l’étude des grands, un philosophe lui présenta les vœux prévus par le règlement, comme ceux de la nouvelle année. Il y répondit en souhaitant aux élèves la flamme et la lumière intérieures, dont la nativité du Précurseur est le symbole. Puis il alla chez les petits écouter et dire probablement les mêmes choses.

Georges pensait au cours d’astronomie religieuse que le supérieur avait fait hier matin, pour la Saint-Jean proprement dite : cette fête marque le point culminant de la course annuelle du soleil qui, à partir de cette date, se remet à descendre ; de même, saint Jean avait dit, en parlant du Sauveur : « Il faut qu’il croisse et que je diminue. » En effet, la nativité de Jésus, dont celle de ce saint est le prélude, ouvre l’époque où le soleil recommence à monter.

« Mon soleil, mon sauveur à moi, se disait Georges, a paru aussi sur mon horizon au temps de Noël, mais il ne déclinera jamais. »

Pendant la procession du Sacré-Cœur, il lut dans son livre, parmi les versets de l’antienne, ces mots qui appartenaient à son histoire : « Place-moi tel un cachet sur ton cœur, tel un cachet sur ton bras. »

L’enfant et lui avaient scellé un cachet infrangible. Ce n’était pas celui du poème du Bien-Aimé : c’était la petite blessure qu’ils s’étaient faite au bras, afin d’échanger leurs âmes avec quelques gouttes de sang.

Tout paraissait facile à Georges. Il ne croyait plus à aucun danger. La perspective des vacances et la plénitude de son cœur lui rendaient les obstacles méprisables. En allant à l’académie, il longea l’étude des petits et fit exprès de s’arrêter devant certaine fenêtre ouverte. Il regardait Alexandre, que la présence du surveillant empêchait de sourire, comme Georges en avait été empêché, du haut de la chaire, à cause du père Lauzon et surtout du père de Trennes. Un rayon traversait l’étude et posait sa caresse sur ces cheveux blonds. Ce n’était plus le temps où Georges contemplait l’enfant à la dérobée, derrière les vitres embuées des soirées d’hiver, ni celui où, venant de recevoir son premier billet, il décrivait avec lyrisme, dans sa lettre hebdomadaire, le rayon qui traversait sa propre étude. Maintenant, au collège même, il se jugeait aussi libre qu’il l’était chez lui, où il lisait sans se cacher les billets d’Alexandre. C’est le pâle soleil de février qui avait éclairé leur amitié à ses débuts, mais elle était dorée comme un fruit mûr par le premier dimanche de l’été.

À la congrégation, Georges ne se départit pas de son audace. Il se sentait encore plus ardent qu’après les cinq actes de Polyeucte, et sa victoire sur le père de Trennes lui faisait juger de haut le père Lauzon. Au lieu de rester à sa place habituelle, il se mit avec les congréganistes de quatrième, immédiatement derrière Alexandre. En ouvrant son livre pendant qu’on était agenouillé, il fit tomber une image sur les jambes de l’enfant. Celui-ci se retourna, mais, ayant vu Georges, n’osa la ramasser. Le courage changeait de camp. Georges, en se baissant, pinça le mollet qu’il avait caressé aux Rogations.

La grande promenade était digne de ce nom. Elle durait une journée entière, pendant laquelle les deux divisions se réunissaient. On quittait le collège de bon matin, en emportant le repas de midi et le goûter, et l’on ne rentrait qu’à la nuit tombante. De même que l’an dernier, on devait aller à quelques kilomètres de Saint-Claude, dans la propriété que possédait la famille d’un élève de seconde, le Dandin des Plaideurs. Lucien disait avoir extrêmement apprécié l’hospitalité qu’il y avait reçue, mais ce n’était ni pour le parc ni pour le château, c’était pour la cabane du jardinier, où il était resté avec André une heure entière. D’ailleurs, il avait été malade, parce qu’il avait fumé un peu trop.

« Là-bas, dit-il à Georges, la surveillance n’est pas facile. À ton tour d’en profiter. Tu renoueras la tradition dans la cabane, après l’avoir renouée dans la serre. »

Les grands et les petits se croisèrent à la sortie, prenant des routes différentes. Georges et Alexandre se firent un signe joyeux, qui était l’annonce de leur rendez-vous. Quelle radieuse journée ! Elle serait complète. Georges marchait avec allégresse. Il lui semblait que personne n’avait aussi heureusement que lui posé le pied sur la terre.

Puis les élèves se mirent à la file, dans un étroit sentier qui escaladait la montagne. Au sommet, d’où jaillissaient les tourbillons d’une cascade, la poussière d’eau les rafraîchit. Jamais encore Georges n’était venu dans ces parages. Tout l’enchantait. Plus loin, de vastes dalles, vestiges d’une voie romaine, menaient à la grand-route par où les petits devaient arriver plus uniment. Georges pensait à ceux qui, dans les siècles antiques, avaient parcouru ce chemin, à tel d’entre eux qui lui avait peut-être ressemblé, ami rejoignant son ami qui l’attendait, comme celui dont Pompéi a conservé l’inscription impatiente. Cette voie lui paraissait destinée depuis l’antiquité à le porter vers Alexandre. Des champs de coton la bordaient, culture singulière pour le pays, et qui était innovée par les châtelains chez qui l’on se rendait. On marchait sur des coques floconneuses poussées par le vent.

« Après Rome, voici l’Égypte, dit Georges à Lucien. Nous voyageons beaucoup.

— N’as-tu pas oublié tes égyptiennes ?

— Non. Je fumerai dans la cabane, mais sans être malade, j’espère. »

Ils arrivèrent enfin à une allée de chênes, au bout de laquelle se dressait le château qui était le terme de la promenade. Cette vaste construction, que Georges estima banale, ne lui rappelait guère celle où il allait passer une partie de ses vacances. « Il y a châteaux et châteaux, se disait-il, comme il y a baisers et baisers, etc. » Beaucoup de fenêtres étaient murées ; c’était, disait-on, en vue de diminuer les impôts. La division, rassemblée devant le perron, assista aux congratulations du supérieur et de ses hôtes. Auprès d’eux, le fils de la maison se rengorgeait.

Lucien emmena Georges, afin de lui montrer au loin, dans un bouquet de pins, la fameuse cabane.

« Voilà ! » dit-il.

Et le geste pompeux dont il accompagna ce mot les fit rire l’un et l’autre.

Quelques minutes plus tard, les petits étaient là. Les chefs de rang des deux divisions, entourés de leurs camarades, s’abouchèrent aussitôt pour établir le programme des diverses compétitions. Tandis que l’on écoutait leur conférence sur les courses en sacs, courses à l’œuf, courses aux ciseaux et autres, Georges s’était glissé à côté d’Alexandre, et lui serrait la main doucement. Dans le tumulte des discussions, il lui dit à l’oreille :

« Ne participe à aucun concours. Tu me suivras à distance, après le repas, quand les jeux commenceront. »

Il lui tardait que le déjeuner finît, et l’on ne finissait jamais. Les châtelains avaient eu la gentillesse de faire distribuer du café glacé. Cela les obligerait peut-être à murer une fenêtre de plus. Au milieu d’un groupe, l’économe donnait la statistique de tout ce qui avait été mangé cette année à Saint-Claude : tant de tonnes de ceci et de cela… Cependant, on prenait place le long d’une grande avenue.

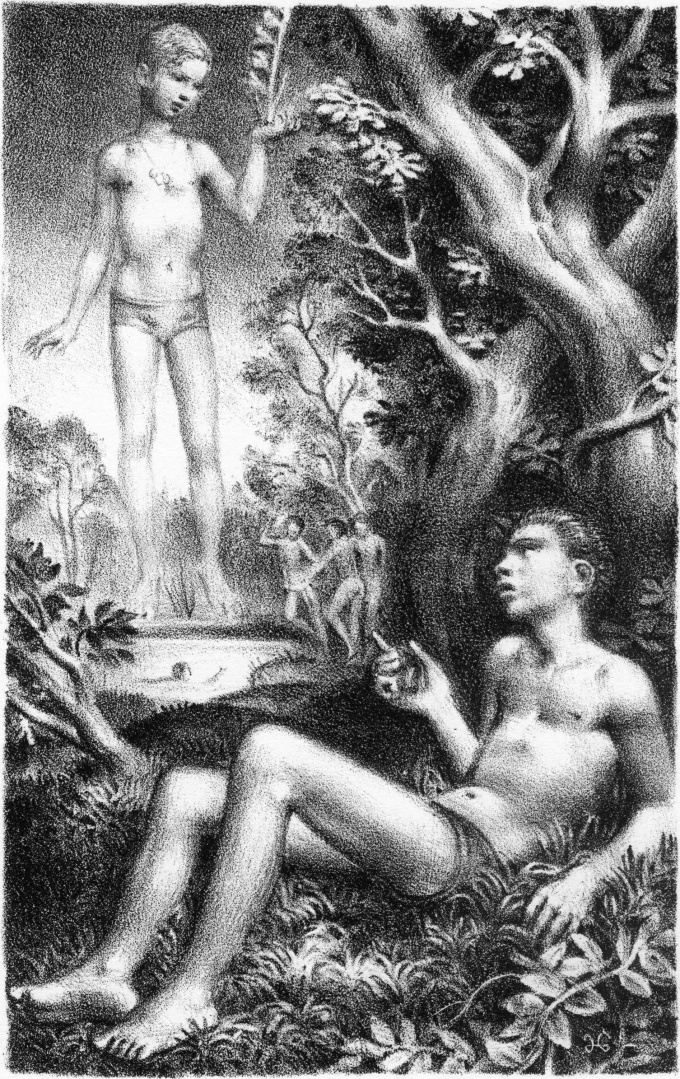

Georges fit signe à Alexandre. Il avança rapidement droit devant lui, puis s’arrêta, caché par un arbre, et regarda avec précaution. Lorsque l’enfant eut approché, il lui cria : « À la cabane ! » Il reprit sa fuite d’arbre en arbre, et pénétra dans la maisonnette. Un instant après, Alexandre faisait irruption. Georges ne l’avait pas même entendu venir ; les aiguilles de pin qui couvraient le sol avaient feutré le bruit des pas.

Ils examinèrent leur domaine, qu’éclairait une petite fenêtre sans volets. Un baquet retourné tenait lieu de siège ; ils le poussèrent le long du mur avec les instruments de jardinage, et s’étendirent côte à côte sur un lit de paille qui semblait destiné à les recevoir. Ils avaient retiré leurs vestons. L’enfant, qui avait une chemisette aux manches courtes, montra à Georges la petite cicatrice de leur cérémonie d’avril. Il fut très fier d’avoir gardé cette marque, disparue chez son ami.

« L’idée de nos vacances me préoccupe, dit Georges. Pour que nous puissions nous retrouver, il faut que nous puissions correspondre. J’ai beaucoup réfléchi à cela et ne vois que deux moyens : le premier, c’est le système de la poste restante. »

Alexandre demanda si, à son âge, on était autorisé à recevoir du courrier poste restante. Georges l’ignorait. D’ailleurs, l’enfant avoua qu’il aurait honte d’aller réclamer des lettres. Enfin, ces choses-là n’étaient-elles pas surveillées par la police ?

« L’autre biais est plus sûr, dit Georges, et nous permet de demeurer en famille : il consiste à faire entrer Maurice dans le complot, afin qu’il me permette de t’écrire sous son nom.

« Que veux-tu ? Notre amitié va cesser d’être secrète. Au retour des vacances, elle sera un fait public. Pourquoi ne pas nous confier déjà à quelqu’un qui nous sera fort utile ? Rassure-toi, je sais ce que je dois dire à Maurice, comme je savais ce que je pouvais dire à Lucien. Quant à mes lettres, elles seront sous double enveloppe, et, de plus, je demanderai à ton frère sa parole d’honneur de ne jamais les ouvrir. Il ne peut rien me refuser. J’ai barres sur lui pour de petites histoires de classe — oh ! rien de grave, mais enfin, je le tiens. »

Alexandre, en se laissant convaincre, ne manifesta aucune curiosité à l’égard de ces histoires. Georges s’en félicita. Il aurait regretté d’évoquer ici davantage le père de Trennes, même à travers un récit fictif.

Les projets de vacances de leurs parents, tels que les deux amis les avaient fait préciser par leur dernière lettre, ne concordaient malheureusement pas : la famille d’Alexandre choisissait la Côte d’Azur et celle de Georges la Côte basque. Mais Georges ne s’en inquiétait pas outre mesure.

« Je ferai le diable à quatre pour changer de Côte, dit-il. Maurice nous sera plus précieux que jamais. Je dirai qu’il m’attend, avec d’autres camarades, et que c’est une réunion patronnée par le collège.

« Tu sauras sans doute, le jour de la distribution des prix, dans quelle station tes parents ont décidé d’aller. Si, par extraordinaire, ils n’étaient pas encore fixés, tu me renseignerais par lettre le plus tôt possible, et je tiendrais les miens en suspens jusque-là.

— J’aurai certainement quelque chose à te dire, la veille du 16 juillet. Devines-tu pourquoi ?

— Tu es un ange — l’ange du collège — de penser déjà à mon anniversaire. Je n’oublierai pas non plus le 11 septembre, fête de saint Hyacinthe. Toi au moins, tu es bien né. Je suis venu au monde vingt-quatre heures trop tôt. Le 16 juillet, je n’ai le choix, suivant les divers calendriers, sacrés ou profanes, qu’entre saint Hélier, saint Hilarion, saint Alain, sainte Estelle, sainte Reinelde, sainte Marie-Madeleine Postel et la commémoration de Notre-Dame du mont Carmel — tu vois que j’ai étudié mon cas. Et avec tant de saints, j’ai raté saint Alexis qui est le lendemain. Quel dommage ! Alexis et Hyacinthe n’étaient-ils pas faits pour s’entendre ? »

L’enfant pria Georges de répéter le premier de la kyrielle de noms qu’il avait cités, puis il dit :

« Je n’ai pas à t’apprendre que, suivant l’étymologie, Hélier, c’est le soleil. Et tu m’as appris que le soleil était l’ami d’Hyacinthe. »

Ils gardèrent un moment le silence. Georges goûtait avec délices la présence de cet enfant couché près de lui et qu’il ne voyait pas. Ils étaient restés sur le dos, tournés vers la fenêtre qui découpait le ciel. Les branches de pin tissaient leur réseau délicat sur ce morceau d’azur. Les cris des jeux officiels, qui s’entendaient au loin, semblaient rendre plus douce cette solitude. La voix d’Alexandre s’éleva de nouveau, fluide et suave :

« Le soir, dans mon lit, j’aperçois les étoiles par la fenêtre ouverte. Je leur parle de toi. »

Georges tardait à répondre, voulant prolonger la résonance de ces mots. Il dit enfin :

« Je n’irai pas en vacances sans avoir connu ta place au dortoir : elle doit faire partie de mes souvenirs de cette année. »

Alexandre indiqua la rangée, le numéro des serviettes, la couleur du couvre-pieds.

« As-tu songé, reprit Georges, que, l’an prochain, nous aurons le même dortoir ? Il n’y a aucune chance que nous soyons voisins, puisqu’on est rangé par classes, mais je t’apercevrai te coucher. Nous nous sourirons, au moment où s’éteindra la lumière. Quand tu te réveilleras, les cheveux embroussaillés, tes yeux me chercheront tout de suite. En étude, tu seras devant moi, élève de quatrième. Tu éclaireras mon travail. Pour que ton écriture se confonde avec la mienne, tu me donneras les buvards dont tu te seras servi.

« Les récréations ne nous permettront pas de nous parler beaucoup — nous devrons être des amis discrets — aussi aurons-nous une correspondance quotidienne. Je t’enverrai un billet le matin et tu m’en enverras un le soir. À la chapelle, nous ne serons pas très éloignés, si l’on groupe les voix. Au réfectoire, tu n’auras qu’à me faire signe, quand tu voudras que je te garde mon dessert, même quand il ne sera pas celui des professeurs. Je te donnerai de mon goûter.

« En cette saison, nous nous baignerons ensemble les jours de promenade, ainsi que nous aurons fait ces vacances. Le collège sera pour nous de perpétuelles vacances. Il sera le paradis de tes treize ans, de mes quinze ans. »

Alexandre dit dans un murmure :

« Je t’aime plus que ma vie. »

Croyait-il encore, ce jeune garçon, ne parler que le langage de l’amitié ? Georges se tourna vers lui. L’enfant, qui avait fermé les yeux, les rouvrit tout grands, comme s’il sortait d’un rêve, et se redressa.

« Fumons une cigarette, dit-il.

— Tu veux achever de me griser ?

— Je veux me dégriser. »

Georges prit dans la poche de sa veste le paquet égyptien. Il alluma les deux cigarettes, et, au bout d’un instant, en proposa l’échange. Alexandre accepta en souriant.

« Pas mal ! » fit-il.

Il s’amusa à lancer des bouffées de tabac sur Georges, qui le lui rendit. Chacun cherchait à éviter la fumée que l’autre lui soufflait. Ils riaient de leur jeu, qui se changeait en mêlée sur la paille.

Tout à coup, une ombre intercepta la lumière de la fenêtre : c’était le visage du père Lauzon. Quelques secondes après, ce dernier poussait la porte et entrait dans la cabane. Georges, d’un bond, fut debout. Alexandre se leva lentement.

La physionomie du prêtre ne trahissait pas la colère, mais la douleur et le dégoût. Il tenait à la main son bréviaire — il y gardait un doigt pour marquer la page. Il contemplait la paille, où les deux corps avaient laissé leurs empreintes. Il éteignit du pied les cigarettes qui grésillaient dans un coin — les cigarettes du père de Trennes, pareilles à celles que le supérieur avait vues chez ce père, la nuit où Maurice était son hôte. L’arrivée du père Lauzon dans la cabane répondait à celle du supérieur dans la chambre de l’ancien surveillant.

Et maintenant, le père allait-il ramener Alexandre et Georges devant lui, honteusement, tels deux voleurs poussés par un gendarme ? Les mettrait-il à genoux contre un arbre, en présence de tout le collège ? Peut-être se croirait-il permis de commencer par leur donner un soufflet. Mais il ne fit que prononcer ces mots avec tristesse :

« Malheureux enfants ! »

Alexandre, indifférent jusqu’ici, sourit avec impertinence. Georges s’empressa d’intervenir, comme il l’avait fait le jour de leur confrontation.

« Je m’excuse », dit-il…

D’un geste, le père l’interrompit :

« Allez, rejoignez l’un et l’autre vos camarades. »

Ils endossèrent leurs vestons. Georges, à son poignet, regarda machinalement sa montre : trois heures et demie. C’était une heure dont il se souviendrait. Le paquet de cigarettes tomba de sa poche. Il n’osa le ramasser.

L’enfant étant parti d’un pas rapide, il cru convenable de se laisser distancer. Il jeta un coup d’œil, afin de voir si le père les suivait. Il l’aperçut dans l’embrasure de la porte, figé, semblable à la statue de sel.

Alexandre attendait Georges non loin des élèves. Il lui dit d’un air fier :

« Pour nous, tout ça ne compte pas. »

Mais Georges avait le pressentiment qu’ils avaient désormais à compter avec quelqu’un et que c’étaient les jours de leur bonheur qui étaient comptés.

Ils rallièrent les groupes sans se faire remarquer. Lucien eut vite perdu le sourire malicieux avec lequel il avait accueilli Georges. Il l’écouta d’un air accablé, mais se reprit bientôt.

« Évidemment, dit-il, c’est une sale affaire. Mais vous avez encore une chance, le petit et toi : c’est d’avoir été surpris justement par Lauzon, qui est votre confesseur à tous deux et l’ami des Motier, père et fils. Il vous a déjà sauvés une fois ; il a récemment sauvé Maurice, qui était dans une situation plus critique. Il mérite la médaille de sauvetage, plus encore qu’aucun d’entre nous n’a mérité celle de la congrégation. Il a ses habitudes avec vous. Note qu’il ne vous a pas infligé de punition. Cela se réglera par de grands mea culpa devant L’adoration de l’Agneau. »

Le père approchait, lisant son bréviaire ; probablement, la vie des apôtres Pierre et Paul. Georges se rappelait les premiers mots qu’il avait lus ce matin dans l’office de ces apôtres, et il n’en avait pas lu davantage : « … Vous m’avez éprouvé, Seigneur, et vous me connaissez. Vous savez ce que je suis, assis et debout. »

Triste retour de la grande promenade. Georges ne voyait plus dans ce nom qu’une ironie amère : la grande promenade aurait été la plus funeste de toutes les promenades de sa vie.

On avait troqué les itinéraires. C’était à Alexandre à suivre la voie romaine entre les champs de coton. Les rangs n’étant pas fidèlement observés, peut-être allait-il seul, tout à ses pensées, puisqu’il n’avait pas de confident pour tenter de se distraire, et peut-être comprenait-il enfin que l’événement d’aujourd’hui était grave. L’amitié que Georges et lui avaient cru éternelle, comme Rome ou Athènes, devenait le jouet des vents, simple touffe de coton.

Derrière Georges et Lucien, Maurice plaisantait en joyeuse compagnie. Il avait plus et moins de raisons qu’il ne croyait d’être gai : celui qui avait failli le faire renvoyer avec le père de Trennes se trouvait lui-même dans le cas d’être renvoyé, mais avec son frère. Soupçonnant peu de tels problèmes, Maurice se faisait répéter un air de valse :

Blonde rêveuse,

Douce charmeuse,

Dans l’air tu fais flotter

Le parfum du baiser…

Quand il eut bien retenu ces paroles et l’air approprié :

« Dire, s’écria-t-il, qu’on nous fait apprendre par cœur des imbécillités et qu’il existe de si jolies choses ! C’est moins beau que du Richepin, mais il y a la musique. Je me ferai donner des leçons de valse, cet été. Ce seront mes devoirs de vacances.

— Tu te rappelles, dit Georges à Lucien, sa réflexion de l’autre jour sur les pères qu’on fait valser ? Moi aussi, j’entre dans la danse.

— Mon petit Sardinet, dit affectueusement Lucien, je suis bourrelé de remords envers toi. Si je ne t’avais indiqué cette maudite cabane, tous ces malheurs ne seraient pas arrivés.

— Mais non, voyons ! C’est la faute du jardinier qui n’a pas balayé les aiguilles de pin. D’ailleurs, je te dois également les rendez-vous de la serre, qui n’ont jamais été surpris. »

Il ne pouvait dire à Lucien que ses scrupules étaient superflus, puisqu’il avait été la cause de la disgrâce d’André. Ils étaient quittes.

Près de Saint-Claude, Georges remarqua les feuillages coupés qui étaient sur le bord du chemin, souvenir de la Fête-Dieu. On était déjà passé par là ce matin, mais il n’avait pas vu ces branches mortes : alors, il levait les yeux vers la montagne.

Dans cette maison qu’il avait quittée triomphant, il reparaissait vaincu. Il lui semblait que tout y était changé, que la vie s’en était retirée, qu’il ne restait plus que des pierres. Le collège avait cessé d’être un jardin enchanté et ne serait jamais le paradis qu’il avait promis à Alexandre. Il aurait aimé voir ces murailles en ruine, comme il aurait voulu que les cigarettes eussent mis le feu à la cabane.

Le dîner fut plein d’animation. Même le supérieur qui, la chevelure en désordre, avait l’air émerillonné ! Georges avait encore moins faim que le soir du renvoi d’André. Il devait être, avec Alexandre, le seul à qui la grande promenade n’eût pas donné de l’appétit.

Il regardait, à une des tables voisines, l’élève dont le domaine avait servi de cadre à cette journée, et qui était son père dans Les Plaideurs. Celui-là était revenu grandi par des tourelles, des futaies, du café glacé et des champs de coton. Et dans la cabane de son jardinier, la plus belle amitié du collège avait péri.

Au dortoir, Lucien chercha de nouveau à réconforter Georges.

« Je me demande, disait-il, comment tu peux t’inquiéter. Tu oublies donc qui tu es ? Songe qu’à douze jours d’ici, tu cueilles les prix d’excellence, de diligence et cœtera pantoufle. Les pères sont enchantés d’avoir un nom comme le tien en tête du palmarès. Toute l’année, on t’aura vu briller partout : à l’académie, à la congrégation, dans le chœur à la Saint-Claude, en chaire au réfectoire et en os sur la scène. On ne demande qu’à te conserver, qu’à te laisser faire ce que tu voudras. Mais c’est à toi de savoir t’y prendre, de tirer parti de tes avantages. Tu te figures qu’on va te ficher à la porte. À ta place, au contraire, je poserais mes conditions pour rester.

« Quant à Alexandre, le père Lauzon doit tenir à le conserver aussi précieusement. Il y est même obligé, après avoir répondu de lui au supérieur, voici trois mois. D’autre part, n’avait-il pas arrangé les choses auprès de la famille, pendant les dernières vacances ? Eh bien ! là non plus, il ne peut rien, mon vieux ! Ce serait avouer qu’il est une oie. Mettons qu’il ne craigne pas de se déjuger aux yeux du supérieur et fasse prendre une sanction : les parents ne comprendraient jamais qu’il eût tout arrangé à Pâques et tout bousculé à la Trinité.

« Non, je te le répète, l’histoire d’aujourd’hui, à l’image et à la ressemblance de la précédente, ne donnera lieu qu’à des parlotes. Alexandre et toi, vous sortirez reblanchis par un bain d’eau bénite. La partie sera plus serrée l’année prochaine, mais ce sera pour votre bien. Votre amitié se serait endormie dans les délices de Capoue. Vous serez obligés d’être constamment en éveil. Vous vous croirez toujours à vos débuts. Ma séparation avec André a eu le même effet : le ciel a voulu nous préserver tous de la facilité. »

Le père Lauzon désigna à Georges un siège en face de lui. Il avait encore des égards, mais, cette fois, Alexandre n’avait pas été convoqué. Le père était assis sur une chaise. D’ordinaire, il était dans le fauteuil.

Il observa quelques instant de silence. Évoquait-il le jour où, après leur premier esclandre, Georges et Alexandre avaient comparu devant lui ?

« Je ne sais, dit-il enfin, si ce qui domine en vous est la dépravation ou l’inconscience. La petite fête que j’ai interrompue hier ne m’avait guère préparé à vous voir faire, ce matin, la sainte communion. Je remercie la Providence, qui m’a permis de surprendre ce sacrilège, pour qu’il ne se renouvelle plus, entendez-vous ? »

Sa voix s’était élevée et était devenue impérieuse. Il regardait Georges fixement, la tête droite. Les mots du début et le ton altier de la fin donnèrent un instant à celui-ci l’envie de se montrer insolent. Mais il calma son amour-propre, moins inflammable que celui d’Alexandre : il le plaçait ailleurs que dans les sentiments d’un père Lauzon. Il s’était répété, en se rendant à l’assignation : « Ruser encore, ruser toujours, mieux qu’une taupe. » Il se souvint de la réponse par laquelle il s’était dérobé aux entreprises du père de Trennes, la même qui avait soustrait Maurice à l’enquête du supérieur, la réponse de la maison.

« Je communie chaque jour, dit-il, et n’ai jamais communié sans être en état de grâce. Ce n’est pas sur de simples apparences que vous devez douter de moi.

— Je ne doute plus de vous à présent. Je sais de source certaine, hélas ! que les choses sacrées n’ont jamais eu de sens pour vous. C’est votre piété qui n’a été qu’une simple apparence. « En état de grâce ! » osez-vous dire. Cessez de profaner de pareilles expressions. La vie secrète que vous avez menée est un déni de la foi.

— Je vous jure, dit Georges d’un ton ferme, que c’était hier ma première rencontre de ce trimestre avec Alexandre Motier.

— C’est dommage qu’Alexandre Motier m’ait dit tantôt que vous et lui sauriez vous retrouver sans moi, ainsi que vous aviez toujours fait. Le seul moyen qui vous reste d’éviter les faux serments est de n’en faire aucun, comme celui de révérer les sacrements est de vous en abstenir désormais, après les avoir odieusement pratiqués.

« Vous vous dispenserez de vous représenter à mon confessionnal. Ce subterfuge criminel a fait long feu. Je vous rends la direction de votre conscience, si tant est que je l’aie jamais eue. Croyez que c’est avec tristesse que je vous abandonne à un destin qui m’effraie, mais on ne me trompe qu’une fois. En vous laissant aux mains de Dieu, je continuerai de Le prier qu’il vous éclaire et vous sauve à votre heure, d’après les voies qu’il a choisies.

« Du reste, ne vous inquiétez pas outre mesure, temporellement : je ne dirai rien à M. le supérieur ni à personne. Mais il va de soi que je me verrais obligé d’avertir vos familles à l’un et à l’autre, si le petit Motier et vous essayiez, de quelque manière que ce fût, de rentrer en relations. Cela étant posé, je ne vous demande qu’une chose : ne pas revenir ici l’an prochain. »

En dépit des réflexions de Lucien, Georges avait prévu un tel arrêt, qui lui paraissait inéluctable. Son cas était de même nature que celui du père de Trennes. Le supérieur n’avait pas écouté son amitié pour quelqu’un qui abusait sa confiance et qui dérogeait aux principes. Le père Lauzon n’aurait pas plus de pitié : lui aussi, il se vengeait et vengeait Dieu. Sans le savoir, il vengeait par surcroît le père de Trennes.

Maintenant, Georges n’était qu’un garçon qu’on met à la porte du collège : c’était autre chose de l’avoir imaginé et d’être devant le fait. Il s’étonnait de ne pas pleurer. Mais sa lucidité n’était pas amoindrie par son trouble : elle lui inspira l’idée d’une suprême tentative d’attendrissement. Il tira son mouchoir, qu’il avait parfumé ce matin, et avec ostentation s’en couvrit les yeux.

« Je vous en prie, dit le père, n’essayez pas de la comédie des larmes ; elles sont fausses, comme vos paroles. Il n’y a de vrai chez vous que le parfum. Là-haut, vous m’avez ouvert une fenêtre sur votre cœur. Je vois l’orgueil, l’hypocrisie et un vice encore plus grave. Pauvre futur marquis de Sarre ! »

Georges fit semblant de s’essuyer, puis, froidement, remit le mouchoir dans sa poche. Le père continua :

« Il me reste à vous signifier les dispositions que j’ai arrêtées pour ces derniers jours. À la fin du dernier trimestre, j’en avais déjà pris à l’égard de votre respectable compagnon ; il est inutile de vous dire que l’application de celles-ci sera plus exacte. Je les résume ainsi : vous ne vous absenterez jamais de la communauté. Pendant les récréations, vous voudrez bien ne pas aller au piano — vous pouvez bien faire le sacrifice de quelques moments d’harmonie. Durant les études, pas de visites aux professeurs : si vous avez quelque chose à leur demander, que ce soit après les classes. Aux répétitions des Plaideurs, vous ne quitterez pas vos camarades.

« Votre surveillant a reçu les instructions de ne plus vous laisser sortir seul. Afin de ménager votre amour-propre, et un peu le mien, je lui ai dit que vous m’aviez prié de vous imposer cette règle par mortification. Je vous demande pardon, comme à lui, de la dérision de ce terme, digne de celle que, tantôt, j’ai relevée chez vous, mais j’ai ajouté que c’était dans le dessein de vous empêcher de fumer, ce qui est une demi-vérité, n’est-ce pas ?

« J’ai eu l’air de vous dire que, hors votre renvoi, je ne vous infligerais pas de sanctions. Il en est une, pourtant, dont je ne puis vous exempter ; elle est, en quelque sorte, morale. Je ne parle pas, naturellement, de celle qui consiste à vous radier de la congrégation, où j’espère que vous auriez eu la pudeur de ne pas reparaître. L’autre vous touchera davantage : elle concerne un de vos prix. Il est des lauriers que je ne vous permettrai pas de cueillir : ceux de l’instruction religieuse, auxquels vous étiez en droit de prétendre, à ce que l’on m’a dit. Avouez que la bouffonnerie serait un peu forte. Bien plus : ce serait une manière de sacrilège et je dois prévenir également celui-là. Or, il se trouve que la composition secrète en instruction religieuse a lieu après-demain. Cela nous fournira le moyen de remettre les choses en ordre, sans mêler des tiers à cette triste histoire : vous n’aurez qu’à faire un travail médiocre — sans trop d’affectation — de manière à ne pas avoir le prix. Si vous avez un accessit, ce n’est pas la même chose : il sera la récompense de votre mémoire, de votre fantaisie, de votre ironie — je ne redirai certes pas : de votre mortification.

« Je vérifierai la façon dont vous vous serez acquitté. Dans le cas où vous m’auriez désobéi, je me verrais forcé de recourir à M. le supérieur : vous seriez, sur-le-champ, exclu du collège et effacé du palmarès. Choisissez : de perdre un prix ou de les perdre tous. Ou plutôt, évitez de provoquer un nouveau scandale. De même, évitez de me braver en revenant à la rentrée : ce serait faire un déplacement inutile. Imaginez, à votre tour, quelque prétexte honorable à l’égard de vos parents. Je n’ai pas besoin d’ajouter que je me tiens à leur disposition, si vous vous jugez incapable de mentir de nouveau. Mais j’aime à croire que ceci aura été notre dernier entretien. Nous nous sommes tout dit.

« Un mot encore. Vous vous amusiez, dans le passé, à prendre auprès de moi quelques conseils de lecture. Je vous recommande un petit traité de M. Hamon, intitulé : Les vingt-trois motifs d’être humble. »

Le père se leva, et, se dirigeant vers la porte, l’ouvrit devant son visiteur.

Georges savait à présent ce que ses anciennes victimes avaient ressenti, lorsque pareille condamnation leur avait été signifiée, même sans conseils de lecture. L’infortune d’André l’avait bouleversé, mais c’est parce que Lucien et lui-même risquaient d’en être atteints. Il ne s’était guère soucié de ce qu’éprouvait le principal intéressé, et guère plus, ensuite, de ce qu’avaient éprouvé Maurice et le père de Trennes. Et voici qu’il les rejoignait tous. Il était le petit Robespierre de Saint-Claude : il avait commencé par faire exécuter son rival, puis ses complices, et sa propre exécution était venue.

Il gagna le dortoir désert et se jeta sur son lit. Rien ne troublait ses pensées ; le collège était silencieux. Le dernier moment de liberté dont il profitait avant de connaître ses entraves, ne lui servait qu’à mesurer son désastre.

Le père Lauzon n’avait rien dit du sort qu’il réservait à Alexandre. Ayant à faire un choix, il n’avait pu hésiter. Comme Lucien avait dit, il garderait son ancien protégé — il le garderait pour le réconcilier avec Dieu. Il avait réussi à séparer irrémédiablement les deux amis. Tout en croyant que le soleil se levait le samedi en l’honneur de la sainte Vierge, il avait vu enfin aussi clair que le père de Trennes dans le dédale de leurs roueries. Le lauréat de l’Académie des Palinods venait de clore un poème vivant et merveilleux, celui de Georges et d’Alexandre. Son énergie et son autorité s’étaient révélées autrement que dans le fait de commencer par un « Je » les paragraphes de ses lettres. Ce prêtre aux yeux candides, ce benoît confesseur avait réagi en homme qui se voit joué par des enfants, en prêtre qui se voit bafoué par des impies.

Les vacances, qui avaient été si riches en promesses, seraient solitaires. À la rentrée, l’enfant ne verrait pas Georges dans ce dortoir, où ils auraient dû se retrouver. Qu’importaient à celui-ci le renvoi de la congrégation, la perte d’un prix, les raisons à donner à ses parents pour ne pas revenir au collège ? Il lui semblait que tout avait cessé d’exister. Au plus grand bonheur du monde, n’aurait manqué qu’un peu de chance.

Georges se sentit gagné par le désespoir et ses yeux s’emplirent de larmes. À présent, il ne simulait pas : c’était l’heure de la vérité. Il avait pleuré, quand son amitié avait été menacée par le père de Trennes. Il pouvait bien pleurer, maintenant qu’elle était anéantie. Il était seul, et cependant il étouffait ses sanglots, comme si le dortoir avait été plein de monde : c’est ainsi que Lucien et Maurice avaient pleuré. Il prit son mouchoir, puis le jeta, irrité par l’odeur de la lavande.

Une vingtaine de minutes avant la fin de l’étude, il se décida à descendre. Ce fut le regard de Lucien qu’il rencontra tout de suite. Ce regard lui fit du bien. Il remarqua ensuite que le surveillant lui souriait avec gentillesse. Sûrement, l’abbé pensait aux mortifications de cet élève modèle, qui s’interdisait désormais de quitter cette étude, pour se priver du plaisir innocent de fumer. Georges fut réconforté aussi par ce sourire. Quelqu’un encore était sa dupe. Il songeait au père de Trennes, qui imposait également des mensonges en guise de mortification, dans des histoires de pyjamas.

Lucien lui glissa son devoir pour qu’il le recopiât au plus vite. C’était la première fois que le major de la classe allait copier une version latine. Mais ayant été appelé au début de l’étude, il n’aurait jamais eu le temps de traduire, dans le quart d’heure qui restait. Il transcrivit rapidement, en changeant quelques mots de-çà et de-là. Lucien avait pu se passer de ses services : le passage de l’Énéide, d’où était tirée cette version, se trouvait traduit entre les lignes, dans un ouvrage qu’André lui avait donné. Le soir où Georges se préparait à trahir ce dernier, il avait copié le devoir de mathématiques de Lucien. Maintenant qu’il avait payé cette vilenie, il lui était bien permis de copier sur André lui-même.

La cloche sonna avant qu’il eût fait les scansions qui devaient terminer ce travail. On ramassait les feuilles. Georges écrivit en tête de la sienne : « J’ai été retenu hors de l’étude par mon directeur de conscience et je n’ai pu scander. »

Lucien fut outré de ce que Georges lui apprit au dortoir. Il ne pouvait admettre qu’on se laissât expulser par le père Lauzon. Il fallait de nouveau se dénoncer au supérieur pour voir ce que ça donnerait. En tout cas, c’est à celui-là seul qu’il appartenait de prendre une décision radicale. Et qui sait ce qu’il dirait, si Georges lui demandait des nouvelles du père de Trennes ? Il se calmerait peut-être du côté du père Lauzon. Le moment était venu d’invoquer cette protection spéciale, qui serait peut-être plus efficace de loin qu’elle ne l’avait été de près.

« C’est dommage que le père de Trennes n’ait pas été ici au mois d’octobre, dit Lucien. Je te jure qu’André serait encore parmi nous. Un professeur ami des Grecs est la Providence d’un collège, je veux dire : des élèves. Il suffit d’être dans le secret pour que ses excellents confrères ne puissent plus rien contre vous. Notre Maurice nous le prouve. André m’avait raconté une histoire de ce genre, qui est arrivée je ne sais où.

« L’essentiel est de ne pas se laisser décourager par un échec, intimider par des menaces. Il ne faut jamais abandonner la partie. Rappelle-toi cette phrase de notre dernière version d’Hérodote : « Ce n’est qu’à force de tentatives qu’on réussit. » C’est à force de vouloir que tu as conquis l’amitié d’Alexandre, comme André avait conquis mon amitié. Une fois qu’on a un vrai ami, on peut affronter n’importe qui, n’importe quoi. On peut être chassé du collège. On peut attendre une année entière, et même davantage, le moment de se retrouver. Aux vacances de Pâques, André m’a envoyé une poésie là-dessus. »

Georges était reconnaissant à Lucien de lutter contre l’évidence, mais sa conviction était faite. Ses craintes d’hier au soir s’étaient vérifiées aujourd’hui. L’enfant, au réfectoire, avait eu un regard aussi radieux que de coutume, mais c’est le cœur serré que Georges lui avait répondu par le même sourire : il était sûr qu’entre eux, tout était fini.

S’il se jugeait plus perspicace qu’Alexandre, il se jugeait également plus intelligent que Lucien. Les conseils amicaux de celui-ci ne valaient pas les conseils de lecture du père Lauzon : les motifs d’être optimiste étaient moins nombreux que ceux d’être humble. En premier lieu, Georges n’était pas qualifié pour discuter du père de Trennes avec le supérieur. Après avoir parlé en faveur de l’ancien surveillant, pouvait-il, sans désemparer, déposer contre lui ? Quelle grâce espérer de tant de contradictions, de noirceurs, de faussetés ? Ce n’est pas un chantage qui rétablirait les affaires.

Ensuite, Georges ne voyait aucune comparaison entre sa situation par rapport à Alexandre et celle de Lucien par rapport à André. Hors du collège, André et Lucien étaient libres de se revoir, puisque leurs familles se connaissaient et qu’ils avaient déjà passé ensemble une année scolaire et des vacances. Enfin, le départ d’André n’avait pas visé leurs relations.

Georges et Alexandre étaient compromis l’un par l’autre. Séparés, ils n’auraient aucun intermédiaire. Malgré ses roulades, Maurice serait au pouvoir du père Lauzon. Depuis son ambigu nocturne chez le père de Trennes. il était certainement très suspect, quoi qu’il eût dit. Sa correspondance serait épiée, autant que celle de son frère. Les mesures qui venaient d’être prescrites montraient que rien n’était laissé à l’imprévu. Georges avait enfin trouvé plus fort que lui.

« 1er juillet — Fête du Très Précieux Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Double de deuxième classe. Ornements rouges. » Pour Georges également, un sang précieux avait coulé et était passé en lui, qui avait donné de son sang en échange. Et il ne lui resterait que le souvenir de cette union mystique, comme de la procession du Sacré-Cœur où il l’avait déjà évoquée, comme de la Confrérie du Précieux Sang à laquelle Lucien l’avait inscrit.

Plus loin, il trouva cette phrase : « Le sang de l’Agneau vous servira de marque. » D’autres souvenirs lui revinrent à l’esprit : celui de cette prière où il était question du sang de l’Agneau, et que le père de Trennes avait dite en revêtant ses ornements, celui de cette gravure qui était chez le père Lauzon, celui de l’agneau de Noël.