Les amitiés particulières (texte intégral) – 5

La cinquième partie du roman de Roger Peyrefitte Les amitiés particulières raconte le début des grandes vacances, du mardi 11 juillet au samedi 15 juillet.

Dans sa chambre, seul enfin, Georges, avant de se coucher, rangeait ses affaires. Il venait de mettre son pyjama et achevait de vider sur la table les poches de son veston. Il y avait son portefeuille, son carnet, une boucle de la perruque de Léandre, ses ciseaux à ongles, la dernière lettre de ses parents, l’enveloppe de ses tableaux d’honneur, le règlement de vacances.

Il tira de sa valise ses livres de prix. La vue ne lui en fut pas tellement agréable. Il trouvait sordide ce salaire du travail. Il n’était plus touché que ce fût le sien, et se méprisait autant qu’il méprisait naguère les élèves de cinquième, mieux placés qu’Alexandre en composition. Il imaginait des prix, non pour le grec, le latin et le reste, mais pour l’amitié, la qualité, des prix pour les visages, pour les lèvres, les yeux, des prix pour ce qui est sans prix.

Une idée lui vint : il allait sacrifier à Alexandre ses prix de collège, d’une autre façon qu’il ne l’avait souhaité pendant la lecture du palmarès. Il les brûlerait dans la cheminée, en holocauste. Et si on les lui demandait ? Il ne pouvait être censé les avoir oubliés, car on savait qu’il les avait apportés. Encore des explications à fournir. D’ailleurs, il ne devait pas être commode d’incinérer quatre volumes. Une simple page de chacun d’eux représenterait un hommage équivalent, mais il fallait qu’elle fût la plus remarquable.

Que choisir dans les Œuvres choisies du sieur de Bornier ? Certes, Georges aurait brûlé volontiers les œuvres complètes de cet auteur, bien que celui-ci eût été membre de l’Académie française. Mais La fille de Roland lui rappela un morceau de bravoure appris à Saint-Claude : « La chanson des épées. » Ce serait un tribut de sa classe. Ayant cherché la page, il la détacha avec des ciseaux, il mit un grand soin à ce travail : la suppression ne devait être visible de personne.

Il parcourut ensuite Cicéron et ses amis. Le chapitre intitulé : « Cœlius ou la jeunesse romaine au temps de César » lui parut devoir être le plus intéressant. Il nota la traduction d’un poème de Catulle à Lesbie :

… Donne-moi mille baisers, puis cent, puis mille,

puis cent encore, puis encore mille, et cent nouveaux…

« Un peu osé pour un prix de troisième, M. le Tatou. » Cela évoquait les vers du même Catulle que Georges avait récités à l’enfant, et où il s’agissait de baisers destinés à Juventius (ce Catulle s’en prenait à tout le monde). Les baisers furent mis avec les épées.

Dans le Racine, Georges tomba sur le fac-similé du testament autographe de l’écrivain :

… Je désire qu’après ma mort, mon corps soit porté à Port-Royal des Champs et qu’il y soit inhumé dans le cimetière, au pied de la fosse de M. Hamon, en souvenir de l’excellente éducation que j’ai reçue autrefois dans cette maison, et des grands exemples de piété et de pénitence que j’y ai vus, et dont je n’ai été qu’un stérile admirateur…

N’était-il pas touchant que le plus illustre auteur de son siècle eût choisi les lieux de son enfance comme suprême asile, un de ses maîtres comme suprême compagnon ? Il faisait cas, sans doute, du traité que ce dernier avait composé et dont le père Lauzon avait recommandé la lecture à Georges : Les vingt-trois motifs d’être humble.

Les « grands exemples de piété et de pénitence » qui avaient frappé Racine à Port-Royal n’avaient pas empêché cette maison d’être détruite par le grand roi, sinon par le feu du ciel. Et Georges, quel souvenir garderait-il de l’éducation reçue à Saint-Claude, de cette « éducation foncièrement chrétienne » dont parlait le règlement du collège et que le règlement des vacances tendait à affermir ? Dans la carrière littéraire qu’il voulait embrasser, serait-il d’abord excommunié pour ses ouvrages, et finirait-il en écrivant des cantiques spirituels ? demanderait-il à être enterré aux pieds du père Lauzon ou aux pieds du père de Trennes ? Le testament de Racine rejoignit la chanson guerrière et les vers amoureux.

Praxitèle. Quelle était la plus jolie des gravures, faute de l’Amour des Thespies ? La pose d’un jeune faune offrait quelque ressemblance avec celle d’Alexandre s’appuyant à l’arbre, le jour de la baignade. Voilà ce qu’il fallait. C’était dommage, pourtant d’avoir abîmé un si beau livre.

Georges alluma, sur la plaque de la cheminée, les quatre feuilles de son bûcher. La flamme vive l’éclaira. Il regardait les convulsions de ces feuilles, qui semblaient près de s’envoler, éclatantes, et retombaient en poussière. Il baissa le rideau, moins sur des cendres que sur son année de collège.

Sa table était ornée d’un bouquet de roses rouges, l’attention de sa mère. Il les respira voluptueusement, comme Alexandre respirait les orangers. Le parfum de ces fleurs, que le père de Trennes appelait mystiques, était un peu fort pour une chambre, mais Georges dormait toujours la fenêtre entrouverte.

Bien qu’il se fût couché tard et assez fatigué, il se réveilla de bon matin, croyant entendre la cloche de Saint-Claude. Sa journée était chargée. Il prit le coffret où il avait serré avec tant d’amour les billets et la lettre d’Alexandre. Une mince couche de poussière s’était déposée sur le couvercle, bien qu’il eût enfermé ce coffret. Il souffla dessus, imitant ses camarades, qui avaient soufflé sur les malles dans le grenier. Il ouvrit : la lettre et les billets apparurent. Il les retira et aperçut au fond la correspondance de Lucien : c’était ce qui resterait.

Il s’assit sur le canapé, en vue de relire les messages de l’enfant. Les fleurs qu’aux vacances de Pâques il avait mises dans l’enveloppe, tombèrent séchées. Derrière les lignes tracées par la plus chère des écritures, il voyait celles qu’il allait tracer pour un autre destinataire. À la plus tendre des lettres, il préparait une étrange réponse. Il se refusa à l’idée de sacrifier cette lettre unique. Il ne pouvait davantage renvoyer tous les billets. Il garderait au moins le premier où son nom eût été écrit par Alexandre, et celui qui avait accompagné la boucle de cheveux, parce qu’il voulait garder la boucle. Il éviterait également de montrer le cantique découpé, qui risquait, autant que la lettre, de choquer le père, si celui-ci ne tenait pas sa promesse de discrétion. Il garderait enfin, cela allait de soi, le billet reçu après la grande promenade, puisqu’il n’en avait avoué aucun pour ce trimestre. En somme, il n’abandonnait, avec la carte postale, que les deux autres messages du début (le : « Je suis heureux », qui n’était pas très compromettant, et le billet de l’encensement, qui fleurait la sacristie). À la réflexion, Georges regretta cette carte, où sonnait, dans sa brève éloquence, le cri de ralliement qu’Alexandre avait rappelé dans son dernier message : « Toujours. » Il décida de la conserver aussi.

En faisant sa toilette, après son petit déjeuner, il pensait à son envoi imminent. Il ne tarda pas à se l’avouer : le sacrifice de deux billets ne servirait à rien. L’enfant verrait que Georges, une fois de plus, avait trompé le père en paraissant obéir, et, comme Lucien l’avait dit, cela le confirmerait dans sa résolution. Or, il était urgent qu’il abandonnât toute idée d’aventure, et le seul moyen de l’y contraindre était bien celui que le père Lauzon avait imaginé et Lucien approuvé. Georges revenait constamment à ce dilemme : soumettre Alexandre à une crise passagère ou le laisser fourvoyer dans d’inextricables incidents.

Plus que le soir où il était allé se dénoncer au supérieur, Georges devait, pour sauver l’essentiel, sacrifier le superflu — ce superflu si précieux qu’il avait sauvé en outre, ce soir-là. Il renverrait tous les billets, le dernier y compris.

Il descendit au bureau chercher du papier à lettres et remonta dans sa chambre ; là, il serait tranquille. Il ferma la porte à clef et s’assit. Il commença par recopier, sur un carnet, les billets, la lettre, le cantique. Puis il écrivit ces quelques lignes :

Mon Père,

Suivant vos instructions, je vous adresse, ci-inclus, ce que je possède d’Alexandre Motier.

Veuillez agréer, mon père, mes respectueux sentiments.

Quand il eut rédigé l’adresse, une sorte de fureur le saisit. Il s’appelait Georges de Sarre, il était en vacances, et, de loin, un prestolet venait de le réduire à cela !

Il avait envie de déchirer cette enveloppe et tout ce qu’elle contenait. Ce n’eût pas été le geste de la prudence ni de la ruse, comme chez Isabelle, que Lucien lui avait proposée plaisamment en exemple : c’eût été un geste d’homme libre. Ensuite, il brûlerait ces papiers, de la même façon qu’il avait brûlé hier quatre feuilles de ses prix. Il écrirait au père pour quelle raison il avait accompli cet acte. Il lui ferait le serment, sur la foi de son nom, qu’aucune de ces reliques n’existait plus, et le prierait de montrer cette lettre à Alexandre. L’enfant renoncerait à son projet, mais il ne pourrait mésestimer son ami : l’honneur de leur amitié serait sauf.

Georges souleva le rideau de la cheminée : les cendres d’hier au soir vinrent vers lui. Ne serait-il pas criminel d’anéantir ainsi un trésor qui, après cette épreuve, pouvait un jour lui être rendu ? Il demeura perplexe un moment et s’arrêta enfin à une solution intermédiaire : celle de ne pas tout livrer à l’ennemi. Il ôta de l’enveloppe le premier billet, la boucle blonde et la lettre pascale, avec le message de ce mois.

Au bureau de poste, il remplit la fiche d’envoi recommandé. Il lisait l’inscription : « Valeur déclarée. » Il ne déclarerait pas de valeur pour cet envoi, le plus considérable qu’il ferait de sa vie. L’employé répondit, à sa demande, que la lettre arriverait certainement dès demain. Cet homme ne lui avait pas été moins odieux, en donnant trois coups de tampon sur l’enveloppe, que le coiffeur des vacances de Pâques en saisissant la boucle de cheveux.

Hier, à dîner, Georges n’avait posé aucune question relative aux vacances, tant ce sujet l’intéressait peu désormais. Pendant le repas de midi, ses parents s’étonnèrent de son indifférence à cet égard. Il déclara ne pas avoir oublié que l’on allait sur la Côte basque.

« Nous te réservions une surprise, lui dit son père : les Rouvère nous ont inspiré l’idée d’aller plutôt dans les Pyrénées, ce qui te permettrait de retrouver ton inséparable Lucien. Reste à savoir si nous aurons des chambres. »

Les surprises de la maison valaient encore mieux que celles du collège. C’était le comble ! Georges ne craignait plus rien de la destinée, après ce dernier coup. Il reverrait Lucien tout heureux en possession d’André. Ces vacances loin d’Alexandre lui feraient contempler les deux vrais inséparables, qu’il avait cru séparer et dont la félicité survivait à la sienne.

L’idée l’exaspéra : il les voyait déjà se condouloir hypocritement avec lui, puis se dérober peu à peu, comme avait fait Lucien après ses premières confidences, et organiser sans lui leurs veillées à la belle étoile, comme celle qu’André avait rappelée dans sa lettre. Il les entendait d’avance lui parler de l’avenir pour l’encourager, semblables aux prêtres qui montrent le ciel à un mourant."

Certes, il pouvait compter sur leur pitié et même sur leur sympathie, mais il eût préféré leur admiration. Il n’avait tenu qu’à lui de la conserver. Lucien ne lui avait-il pas dit qu’il l’admirait d’avoir mené à bien la conquête d’Alexandre ? Il l’aurait admiré encore davantage d’en être resté digne. Georges regrettait sa lettre, autant qu’il avait regretté, à propos d’André, sa demande d’aller chez le supérieur. Il était étonné d’avoir été si faible, si complaisant, si craintif. Il avait jugé sévèrement Lucien, la première fois que celui-ci lui avait conseillé de céder, et il avait cédé. Il n’avait pu faire autrement, et ne se pardonnait pas de l’avoir fait. Il détesta tout ce qui l’entourait, ce décor luxueux auquel il semblait avoir sacrifié sa tendresse, ces souvenirs de famille qui lui avaient souvent causé quelque fierté. Il recueillit comme un soulagement la proposition que sa mère lui fit de l’emmener en visite. Cela changerait un peu ses pensées.

Mais, le soir, en retrouvant dans sa chambres ses affaires de collège, il retrouva son amertume. Il prit le palmarès, afin de revoir le nom d’Alexandre. Ce nom-là n’était pas imprimé en grosses lettres, honneur réservé aux titulaires des prix. Mais il était plus grand pour Georges que celui du cardinal, qui s’étalait dans les fastes de la couverture. Il éclipsait tous les autres de sa gloire et de ses secrets. Les trop rares mentions qui en étaient faites, avaient été choisies du moins à plaisir. L’accessit de français, c’était un faible hommage au style des billets, que le supérieur avait calomnié, d’après les canons du grand siècle. L’accessit de botanique commémorait ce petit bouquet champêtre, qu’Alexandre avait rapporté d’une promenade. Et Georges, dont le nom abondait à une page de là, n’aimait, de toutes ses couronnes, que la plus modeste, celle qu’il avait reçue en instruction religieuse et dit à ses camarades mépriser profondément. Au vrai, ce n’est pas à Alexandre qu’il devait ses principales récompenses — il avait bien travaillé dès le premier trimestre. Mais cet accessit lui rappelait le prix qu’il avait perdu à cause d’Alexandre. Si le malheur existait, le bonheur avait existé.

13 juillet. La missive de Georges parviendrait donc un 13. Ce chiffre est favorable aux uns, défavorable aux autres : on pouvait espérer être du bon côté.

La lettre arrivant aujourd’hui, le père Lauzon se mettrait à l’œuvre aussitôt. C’était donc avant ce soir que se frapperait « le grand coup ». Comment Alexandre le recevrait-il ? Comment, après une si cruelle blessure, jugerait-il les regards, les paroles, les baisers, les billets de tant de mois ? Se redirait-il qu’il était beau d’être noble, et qu’il fallait l’être, sans doute, pour oser une telle ignominie ? Avec quel dégoût il jetterait au père Lauzon les billets de Georges, en échange des siens ! Et l’auteur de cette double humiliation n’apprécierait-il pas ses victimes à leur juste valeur ? Le futur marquis du collège risquait de lui redevenir moins estimable que l’ange du collège.

Georges imaginait d’écrire une lettre à Alexandre : cela lui aurait semblé réparer l’effet qu’une autre lettre produirait dans quelques heures. Mais il était trop mal disposé, trop énervé. Le repas de midi lui fut odieux. Les Pyrénées firent les frais de la conversation entre ses parents. On avait télégraphié en vue de retenir les chambres pour jeudi prochain. Si l’on avait satisfaction, on rendrait celles qui étaient retenues ailleurs. Georges aurait préféré être privé de vacances, à l’égal d’Alexandre. Il aurait souhaité n’avoir pas le droit de parler à table, comme quand il était petit. Après le déjeuner, il refusa la cigarette que son père lui offrait par exception. Il avait envie de dire qu’il ne fumait que du tabac égyptien. Ce n’est pas aujourd’hui qu’il irait de nouveau avec sa mère en tournée de visites. Il lui fallait se promener seul, à pied. Il ne rentrerait pas pour le goûter. En sortant, il fit claquer la lourde porte.

Il se sentait plus étranger que jamais à ses parents. Leur monde était celui qui, avec l’aide des professeurs, avait fait échec à son amitié. Alexandre l’avait bien dit : il ne leur était pas permis de s’aimer, parce qu’ils étaient des enfants.

Sur le boulevard, Georges détourna les yeux pour ne pas voir ce prêtre qui le croisait, l’air doucereux, les mains dans les manches de sa soutane. Ni les hommes ni les femmes ne l’intéressaient : les grandes personnes lui paraissaient toujours sans mystère et sans beauté. Il décida de ne regarder, durant sa promenade, que les enfants. Il ferait de leurs visages une sorte de guirlande autour de celui d’Alexandre. Ce serait, en son honneur, une couronne vivante, après la couronne poétique de Pâques.

Les garçons ne manquaient pas, en ces jours de vacances. Mais, quoi que Georges se fût dit, leurs physionomies n’arrivèrent pas à l’attacher. L’être auquel il songeait éclipsait tout par son souvenir, comme il avait tout éclipsé par son apparition, l’après-midi de la baignade. Georges, en compensation, étudia les attitudes et les gestes. Il notait ce léger garçon qui, chemin faisant, attrapait une mouche au vol, ceux-ci, autour d’un bassin, qui avec les mains, renvoyaient au mascaron sa cascade, celui-là, assis sur un banc et qui chantait pour les anges, ou ce petit cycliste, les joues empourprées, le regard lumineux, fier de sa vitesse, fier de la fleur qu’il avait à la bouche.

Une classe sortait de cet externat. Ils n’avaient donc pas eu encore la distribution des prix ! On les tenait loin, ces écoliers, jusqu’à la fête nationale. Georges se plaisait à voir ce qui les distinguait les uns des autres, les façons dont ils portaient leurs cartables, avec plus de fantaisie que les éphèbes du Parthénon ne portaient les amphores : sur l’épaule, sur la nuque, sur le dos, sur le derrière, sous le bras, par la poignée, par dessous, certains penchés en avant et certains de côté, faisant contrepoids à la masse de leurs livres. Ces enfants ne levaient les yeux vers personne, sinon, comme Georges, vers d’autres enfants. Parfois, ils se murmuraient quelque chose à l’oreille. Ils faisaient de longues stations devant les étalages, discutant à propos de tous les objets. Ils regardaient filer une automobile. À un kiosque, plusieurs achetèrent des illustrés. La fièvre de lire les prit aussitôt. Un s’était arrêté, flanqué de deux camarades qui s’appuyaient à lui ; le cartable entre ses jambes, il tenait le journal déployé, et les trois lecteurs riaient ensemble de l’histoire. Un quatrième avait tiré de sa serviette un volume de la Bibliothèque Rose ; arrivé devant la porte, il terminait, avant d’ouvrir, la lecture d’une page qui le faisait rire également. Tous ces garçons, riant en même temps de choses différentes, semblaient à Georges tous les mêmes, après lui avoir semblé tous différents. Ils étaient les enfants innocents de la Bibliothèque Rose, et ils étaient sans doute aussi les enfants dont saint Augustin et le père de Trennes suspectaient beaucoup l’innocence.

Georges passa devant son ancien lycée. Il se demanda s’il lui aurait mieux valu ne jamais aller à Saint-Claude, mais écarta cette pensée qu’une seule image suffisait à rendre sacrilège. Indépendamment d’Alexandre, cette année d’internat religieux l’avait enrichi, plus que ses nombreuses années d’externat au lycée. Ce n’était pas, comme le supérieur l’aurait dit, à cause de la communion quotidienne. C’était par ce mélange perpétuel du sacré et du profane, qui donnait aux moindres choses un relief singulier ; c’était par cette lutte entre les élèves et les prêtres, digne de celle du chrétien dans le monde. La « vie spirituelle intense » que l’on menait publiquement là-bas, alimentait une autre vie, d’autant plus intense qu’elle devait se cacher.

Maintenant, Georges savait gré à ses parents de l’avoir éloigné d’eux ; il les aimait de l’avoir mis dans ce collège, où il avait connu Alexandre et appris à se connaître. Il était revenu inquiet et blessé, mais aguerri. Il s’était plaint de ne pas être libre, et cette année-là aurait été sa première année de liberté.

Sa soirée fut assez gaie. Il voulait conserver quelque optimisme, qui était le fruit de sa promenade. Les enfants qu’il avait rencontrés lui avaient donné confiance. Alexandre avait l’âge du cartable, du petit illustré, l’âge où l’on joue avec l’eau, où l’on arbore une fleur entre ses dents. Cet âge niait le malheur, empêchait d’y croire. Si les passions y étaient violentes, elles restaient timides. Alexandre défiait tout et n’osait recevoir des lettres poste restante. Comme l’avait fait remarquer Lucien, il s’était incliné, malgré lui, devant d’autres nécessités de son état : déjà, dans l’incident du billet et aux vacances de Pâques, il avait obéi à la règle du collège et à la règle familiale. Il obéirait encore, puisque à présent, c’était Georges qui le lui demandait. Il comprendrait ce nouvel appel de son ami, de même qu’il l’avait compris chez le père Lauzon, lorsqu’il se révoltait à l’idée de s’excuser auprès du supérieur. Il serait assez fort pour céder.

La force d’Alexandre, Georges la connaissait également. Il se souvenait de ce que Maurice avait dit, que son frère et lui avaient la tête solide, et Maurice l’avait bien prouvé en réagissant contre ses propres tribulations. En mars, Alexandre avait affronté le péril avec courage, ne se rendant qu’après une résistance opiniâtre. Cette fois, il ne s’était pas rendu, mais les choses étaient arrangées, certes, de manière qu’il se rendît. Néanmoins, il ne lui serait pas possible de supposer que Georges eût abandonné son affection. Il savait qu’il y avait à prendre et à laisser dans les propos de leur directeur de conscience.

Georges cherchait un réconfort jusqu’auprès de celui-ci : le père tenait à Alexandre et se serait ingénié à réussir par la douceur. En outre, l’enfant se trouvait dans un cadre qui n’était plus celui du collège. Il était délivré de cette atmosphère de cloître et de communauté où les passions s’exaspèrent. On l’obligerait d’aller au patronage, au Bon Cinéma.

Si on lui avait déjà restitué ses billets et s’il n’avait pas restitué ceux de Georges, avait-il placé encore ces derniers sous son traversin ? Même s’il les avait tous détruits, même s’il avait retiré de son cou la chaînette que Georges avait baisée, il ne pouvait détruire ce qu’ils avaient été l’un pour l’autre ; il ne pouvait retirer de son visage, de ses mains, les baisers qu’il avait reçus.

Réveil en fanfare : la garnison défilait. On se réveillait plus doucement avec le père de Trennes. Georges pensa à Alexandre. Le beau soleil le rassurait.

Une idée se présenta soudain à son esprit : il irait passer une journée à S…, avant son départ de jeudi. Il arriverait bien à rencontrer Alexandre, en dehors du père Lauzon : c’était mieux que de lui écrire. Pourtant, il se plaisait à l’idée de cette lettre, qui serait sa grande explication. Il l’écrirait donc et la remettrait lui-même. Si ce n’était pas possible, il s’entendrait avec Maurice. Si Maurice n’était pas là, il aurait recours à Blajan qui, aux dernières nouvelles, devait reparaître à Saint-Claude en octobre.

Georges s’arrêta un moment devant cette perspective. Elle lui permettrait de mesurer le chemin qu’il avait parcouru, depuis que Blajan était parti. Ainsi, sans attendre la rentrée, tous les deux allaient recommencer leurs confidences. Blajan s’intéressait-il encore aux cousines ? Georges n’aurait pas longtemps la patience de répondre à ses questions touchant la belle Liliane. Eh oui ! au fait, il la reverrait à la campagne, cet automne, la blonde jeune fille, et n’y avait jamais pensé jusqu’à présent. Il ne serait guère, pour elle et pour sa sœur, un compagnon de vacances plus agréable que pour André et pour Lucien. Mais l’automne était loin : on était au cœur de cet été qui s’était annoncé si bien et dont Georges avait parlé à Alexandre, au sujet de leur anniversaire. Cet été et cet automne dépendraient de la visite à S…, qui était l’événement le plus important et le plus proche.

Tout à l’heure, Georges en soumettrait le projet à ses parents. Ce voyage était, du reste, moins que rien, mais il fallait l’annoncer d’une manière plausible. Le prétexte serait : la fête du père Lauzon. Georges dirait qu’à cette occasion, quelques enfants de Marie arrangeaient une petite cérémonie en l’honneur du directeur, afin de le remercier de ses bontés. (Il utilisait ainsi l’histoire à laquelle il avait songé pour faire choisir la même station balnéaire que les parents d’Alexandre — il ne se serait pas douté, alors, que l’on se rallierait à ceux de Lucien.) Tant qu’on serait à M…, ces politesses au père Lauzon pourraient se renouveler de fois à autre. Il était recommandé par le règlement des vacances de garder contact avec son confesseur. L’expédient qui avait été si profitable au cours de l’année scolaire, étendrait plus loin ses bienfaits.

Quel prénom allait avoir le père ? Georges examina son petit calendrier. Il songeait au père Lauzon consultant le sien, la veille des vacances, pour l’indiction de ses ordres. Évidemment, il y avait lieu d’exclure la journée de demain samedi, qui était trop rapprochée, celle de dimanche, qui était l’anniversaire de Georges, et celle de jeudi prochain, qui était d’ailleurs la fête de sainte Marguerite. Du lundi 17 au mercredi 19, figuraient Alexis, Camille et Vincent. Georges opta en faveur d’Alexis : ce nom était d’autant plus approprié qu’il lui rappelait celui d’Alexandre, l’églogue de Virgile et la conversation dans la cabane, sa dernière conversation avec l’enfant. Double vengeance de baptiser Alexis le terrible Lauzon !

En bas, Georges trouva son père qui lisait les journaux. Il n’y avait rien encore sur la distribution des prix, dont le compte rendu avait le privilège d’être publié par le journal catholique de la région. Un télégramme était ouvert sur la table — la réponse de l’hôtel. Les chambres étaient retenues. On avait de la chance.

Georges en profita pour exposer sa requête : l’histoire de la Saint-Alexis passa très bien. Il partirait lundi matin et reviendrait le soir. Il embrassa son père avec la même effusion que le jour où celui-ci lui avait montré la monnaie d’Alexandre. L’idée de ce voyage à S… le ravissait. Debout devant le piano, il chercha, d’un seul doigt, à retrouver l’air de Blonde rêveuse.

Il descendit ensuite au jardin, en glissant le long de la rampe de pierre. Il y avait longtemps qu’il n’avait fait le gamin de la sorte, depuis qu’il n’était plus un enfant pareil à ceux d’hier, jouant avec ses camarades. Maintenant, il n’aurait supporté la présence d’aucun camarade. Un absent peuplait à lui seul le jardin. Lorsque Georges l’avait évoqué en ces lieux, un matin des vacances de Pâques, la serre était embaumée par les glycines et les jacinthes, et il avait dans sa poche la lettre qu’il avait reçue de lui. Les jacinthes et les glycines avaient disparu comme la lettre, mais le jardin avait d’autres fleurs, qui lui parlaient encore d’Alexandre.

Des lis groupés en corbeille lui semblèrent un nouveau symbole. Ces fleurs étaient l’offrande de Virgile à Alexis :

Viens, bel enfant : voici que, pour toi, les nymphes apportent des lis à pleine corbeille…

Georges coupa un de ces lis. Il le mettrait au milieu des roses qui étaient dans sa chambre. Le lis candide remplacerait le glaïeul rouge qu’Alexandre lui avait lancé le jour du bain et qui avait fini à la chapelle. Les couleurs du bouquet de la sainte vierge étaient interverties.

L’après-midi, Georges déclara qu’il ne sortirait pas. Il avait de nombreuses lettres à écrire, pour aviser de sa venue lundi ses camarades de S…, notamment Marc de Blajan et Maurice Motier, fils d’un médecin. Il regretta d’avoir prononcé ce nom de Motier devant ses parents — ce nom qui aurait dû toujours rester secret ici, même accompagné d’un autre prénom que celui pour lequel il était fait. Aussitôt, voulant prévenir toute question et brouiller l’écho de ses paroles, il parla abondamment de Lucien, à qui il écrirait également ; il lui dirait la réponse de l’hôtel et l’heure de son arrivée jeudi.

Il s’enferma à clef dans sa chambre, comme chaque fois qu’il s’y réunissait avec l’image d’Alexandre. C’est à lui, en effet, qu’il allait écrire, et il n’écrirait que cette lettre. Il ne savait pas encore s’il ne l’adresserait pas dès demain à Maurice, où s’il attendrait jusqu’à lundi, suivant ses intentions de ce matin. Il lui paraissait cruel de laisser l’enfant quelques jours de plus dans une telle incertitude, et il n’oubliait pourtant pas que c’était indispensable. Il était dit qu’il n’aurait jamais le choix des moyens.

Sur la table, il appuya contre le vase de fleurs les deux billets de l’enfant, près de la boucle de cheveux. Il approcha un fauteuil, mais se trouva trop bien installé. Il se rappela les nuances de l’emploi du fauteuil et de la chaise chez le père Lauzon. Une lettre aussi grave exigeait l’austérité d’une chaise. Il avait clos les fenêtres, de peur d’être distrait par les bruits du dehors. Il se recueillit un moment, les yeux fermés, ressuscitant le visage qu’il mêlait aux parfums du lis et des roses, comme il l’avait mêlé ailleurs à ceux des lilas. Il ne croyait plus que la rupture avec Alexandre fût durable. Le désespoir qui l’avait accablé, après le premier et le dernier verdict du père Lauzon, lui semblait excessif. Il revenait à la conviction de Lucien, qu’il s’agissait d’une épreuve passagère et qu’une amitié pareille ne périrait jamais. Il écrivit :

Toi que j’aime,

Je veux que tu saches que je t’aime. Je veux que tu aies la certitude que c’est ce sentiment qui a inspiré mes actes. Je n’ai eu de guide que ma tendresse, aidée de ma raison.

J’ai livré tous tes billets ou presque tous ; je t’ai trahi et, en quelque sorte, renié, mais c’est afin d’opérer notre salut dans ce monde, sinon dans l’autre, comme on te l’a dit. Crois qu’il m’a fallu plus de courage pour prendre cette décision et t’empêcher ainsi de me rejoindre, qu’il ne m’en aurait fallu pour te tenir parole et m’en aller avec toi. J’avais salué ton projet avec enthousiasme, mais ensuite je réfléchis : souffre que je le dise, je me devais de réfléchir aussi à ta place. Nous n’avions pas le droit de commettre une folie, même si elle était belle. J’ajouterai que nous n’en avions pas davantage le pouvoir. Notre fuite devenait problématique, maintenant qu’elle n’était plus un secret, et dans le cas où elle eût réussi, quelle en aurait été la durée, quelles en auraient été les suites ? Il nous était permis de faire ce rêve, mais non de prétendre le changer en réalité. En ce moment, nous dépendons de tout le monde, tu le sais bien, et ce n’est pas en changeant d’horizon que nous aurions été moins assujettis.

Sans doute, nos vacances sont perdues, mais l’avenir est intact. Aussi puis-je, sans rougir, te confirmer mon dernier billet, après avoir gardé le tien. Sois sûr de moi autant que je le suis de toi, et prenons patience. Notre sacrifice n’aura pas été vain. Je me fie à la destinée. La victoire de notre ennemi — de nos ennemis — n’est qu’apparente et provisoire ; c’est nous qui sommes les vrais vainqueurs, puisque nous n’avons rien perdu de notre vrai empire et que nous ne cessons pas d’y régner. Un jour, personne ne nous le disputera plus, car, un jour, nous serons réunis et ne nous quitterons plus. Si tu n’as pas été l’ami de toutes mes années de collège, tu seras l’ami de toutes mes autres années. Les biens que je posséderai seront à toi. Je ne les posséderai que pour toi.

Je ne ferai que te les rendre : ne suis-je pas le premier de mes biens et ne m’as-tu pas créé tel que je suis ? Tu as refait mon être mieux que ne l’avaient fait mon père et ma mère. Ton visage a veillé sur mes études. Ce que j’ai lu de beau chez les poètes ou dans les prières de l’Église, ce que j’ai aimé chez les Grecs et les Romains, c’est à toi que je l’ai dédié, c’est à cause de toi que je l’ai aimé. Les minutes où je t’apercevais ont été mon éternité. Parce que tu as été là dans ton année de gloire, la perfection et les délices ont été là. Tu as été le grain de myrrhe caché qui a parfumé le collège, le grain d’encens qui n’a brûlé que pour moi, le grain d’or qui m’a enrichi, à chacun de tes sourires. Les cérémonies de Saint-Claude n’ont été que des hymnes de notre bonheur. Nous avons fait provision de joies, de manière à remplir des livres et à enchanter des siècles. Si, néanmoins, pendant notre séparation, nous trouvons la route fastidieuse, soyons soutenus par cette assurance que, bientôt et jusqu’à la fin, nous la continuerons de compagnie.

Je t’écris cette lettre en ce vendredi du 14 juillet, et, lundi prochain, j’irai à S… te l’apporter. D’avance, je suis enivré par ce voyage. Je verrai ta rue, ta maison. Je guetterai ta sortie. Il me semblera être encore à Saint-Claude, quand j’épiais ton arrivée, à l’entrée de la serre. Il me faudra prendre garde également à l’arrivée d’un autre personnage, celle de l’homme qui est la cause de tout, mais qui n’aura pas le dernier mot.

Je n’ai guère l’espoir que tu me fasses si tôt bon accueil. C’est pourquoi j’attends beaucoup de ces lignes qui doivent me justifier. Je les trace avec le sang de mon âme. Ce témoignage muet, mais irréfutable, te convaincra. Il n’est pas destiné à corriger ceux que tu tiens de moi, il les complète. Il les remplacera, si ta colère les a déjà anéantis, ou qu’à ton tour, tu aies été contraint de les livrer.

Il se peut que je ne te voie pas. Il se peut aussi que tu n’aies pas voulu agréer directement ce message. Alors, j’en chargerai Maurice — que j’ai déjà averti — ou l’un de mes anciens camarades, que tu connais sans doute, Marc de Blajan. Réponds-moi au plus tôt (à …, Hôtel …). Je suis anxieux d’apprendre que tous les nuages sont dissipés.

L’amitié qui nous fut si chère est entre tes mains, après avoir été entre les miennes. Mais tu ne peux vouloir la détruire, de même que je ne l’aurais pu : elle est plus forte que nous. Comme je l’ai dit de nos destinées, il nous est permis de nous fier à elle. Elle se rit des épreuves, parce qu’elle s’est prouvée. Elle ne craint pas l’absence, puisqu’elle sera toujours présente dans nos cœurs, où notre sang a été mêlé ; elle ne craint pas le temps, puisqu’elle aura toujours notre visage de Saint-Claude. Elle fait que déjà nous vivons ensemble, quoique séparés. Sache-le, si tu voulais l’ignorer encore : notre amitié s’appelle l’amour.

Le lendemain, Georges terminait son petit déjeuner, lorsque ses parents entrèrent dans sa chambre.

« Te voilà enfin dans le journal, avec les récits du 14 juillet ! » dit son père.

Puis, en l’embrassant, sa mère ajouta :

« Ce n’est que demain ton anniversaire, mais nous ne voulons pas te faire attendre davantage notre cadeau ; tes succès le méritent bien. »

Elle posa sur le journal, comme sur un plateau, un écrin ouvert, qui renfermait une jolie chevalière. Georges remercia, embrassa de nouveau. Il compta les perles de la couronne, les sarments des armoiries : le graveur ne s’était pas trompé. Il mit la bague au doigt et s’amusa un moment à juger de l’effet, tel le philosophe-académicien de Saint-Claude. Il la ferait essayer à Alexandre, s’il arrivait à lui parler lundi. Bien mieux, il la lui donnerait. Ce serait la consécration de leur union mystique. L’enfant la porterait la nuit en dormant. Quant à Georges, il dirait qu’il l’avait perdue pendant le voyage. Tant pis pour lui : il se passerait de bague ; le feu de sarments aurait été un feu de paille.

Une fois seul, il s’étendit joyeusement sur le canapé, pour prendre connaissance de l’article où brillait son nom, comme l’anneau à son doigt.

au Collège de Saint-Claude

La distribution des prix a revêtu, cette année, à Saint-Claude, un éclat tout particulier. S. E. le Cardinal-Archevêque de M… avait honoré cette cérémonie de sa présence. La proclamation du palmarès, dont nous indiquons plus loin les principaux lauréats, fut précédée par un discours de M. le Supérieur et occupa la matinée. L’après-midi fut consacré à l’art dramatique : Richard Cœur de Lion, courte pièce jouée avec goût par les plus jeunes élèves, et Les Plaideurs du grand Racine, où se signalèrent l’esprit et la distinction de leurs aînés. Les nombreux spectateurs de cette longue fête n’en regrettèrent pourtant que la brièveté. Nos compliments aux enfants, qui, accompagnés de leurs parents et réconfortés par la bénédiction de Monseigneur, ont dit au revoir à leur cher collège — au revoir, après d’excellentes vacances.

Georges sourit en reconnaissant le style du supérieur : ces « excellentes vacances » signaient l’article, sans parler de l’alexandrin qui s’y était glissé — Les nombreux spectateurs de cette longue fête…

Ensuite, venaient les résultats du baccalauréat, utile propagande ; puis, les grands prix du collège (de l’Association des anciens élèves, etc.) ; enfin, les prix d’excellence et de diligence de chaque classe. Georges se vit doublement cité. Il découperait cette colonne. C’était la première fois qu’il avait accès à ce genre de publicité, car le lycée n’imprimait pas dans les journaux les noms de ses élèves. Il ne pouvait s’empêcher d’en être fier. Plus encore qu’à la Saint-Claude, il se sentait né pour les honneurs. Ce matin, Alexandre verrait ce compte rendu, et même si les entretiens d’hier avaient été orageux, il serait ému de lire le nom de son ami, autant que ce dernier l’avait été de lire le nom que décoraient deux accessits dans le palmarès.

Jamais Georges n’avait été si heureux d’examiner un journal. Lui qui n’en regardait aucun, parce qu’il jugeait leurs histoires sans intérêt, il était reconnaissant à celui-là de consigner la sienne et d’y faire penser en ce moment l’enfant qui en était le héros. Cette petite chronique arrangeait ses affaires.

Tout lui sembla, dans ces feuilles, digne d’attention. Dans la manchette, il lut : « Samedi, 15 juillet, saint Henri. » Il aurait aimé que le saint de ce jour fût saint Georges ou saint Alexandre, saint Lucien ou saint Claude. Mais ces fêtes-là étaient passées. Il n’y avait en perspective que la Saint-Alexis. Georges jeta un coup d’œil sur les articles des autres pages, et au dos de celle où figurait la notice relative au collège, il aperçut les « Faits Divers ».

À l’instant, il lui sembla que son cœur s’arrêtait de battre. Ces lignes lui brûlaient les yeux :

Hier après-midi, le jeune Alexandre Motier, âgé de douze ans et demi, fils du docteur Jean Motier, a absorbé un toxique violent, qu’il avait pris pour un remède. Le malheureux enfant, victime de son erreur fatale, n’a pu être rappelé à la vie.

Georges leva la tête et regarda autour de lui, comme s’il doutait de la réalité. Les objets n’avaient pas bougé : Le garçon bleu et Le garçon rouge dans leurs cadres, le lit défait, le veston au dossier du fauteuil, le bouquet au milieu de la table, près du plateau du petit déjeuner, avec la tasse de porcelaine frangée de chocolat et la pamplemousse vide où était plantée la cuillère.

De nouveau, Georges tourna les yeux sur le journal. Ce qu’il avait lu ne s’était pas effacé. C’était le plus important des faits divers, celui qu’on avait inscrit le premier, à la place de choix, avant : « Un banquier malhonnête » et « Moto contre auto ». Et de l’autre côté de la page, se voyaient la distribution des prix, la bénédiction de Monseigneur, la promesse d’excellentes vacances, le nom de Georges, au titre de l’excellence et de la diligence. Alexandre, lui aussi, avait son nom dans le journal. Les deux articles se répondaient l’un à l’autre. On avait fait attendre, semblait-il, le compte rendu pour ne pas le séparer du fait divers. Derrière les lauriers de la fête de Saint-Claude, s’élevait ce mince cyprès. La comédie avait précédé le drame.

Georges se leva du canapé, laissant glisser le journal sur le tapis. Lentement, il se dirigea vers la porte, qu’il ferma à clef. Il fermait à clef afin de rester seul, une dernière fois, avec Alexandre.

Dès qu’il se sentit à l’abri du monde, la nouvelle inimaginable s’éclaira d’une lumière aveuglante, devant ce journal, étalé comme un cadavre. « Mon Dieu ! que c’est bête ! que c’est bête ! » dit-il en sanglotant, et il tomba sur son siège, le visage entre ses mains. Il pleura longuement, lui qui, la veille des vacances, croyait les larmes dérisoires dans l’excès du malheur. Jamais il n’était descendu dans un tel abîme de lui-même. Il aurait voulu n’y trouver que l’inconscience, au lieu de la conscience qui le poignait. Peu à peu, à travers sa douleur, une pensée, en effet, s’imposait à lui : c’est qu’Alexandre ne s’était pas empoisonné par accident et que cette mort avait été volontaire — c’est qu’il était mort à cause de lui.

Cette conviction arrêta ses larmes. « 14 juillet. Hier après-midi… » C’était par conséquent le 13, le jour même où était arrivée la lettre, le jour où le père Lauzon avait frappé le grand coup. L’enfant également avait frappé un grand coup.

Ainsi, sur la simple trame de la vie de collège, avec ses leçons, ses devoirs, ses prières, d’une retraite à une autre, entre la cérémonie de l’agneau et l’histoire des lézards, la carte du Tendre et la Vie du Vertueux Décalogne, les vers de Richepin et les versets de l’Imitation, l’académie et la congrégation, le père de Trennes et l’évêque de Pergame, un suicide s’était lentement préparé. Ainsi, les rendez-vous dans la serre, les billets, les baisers, les espoirs avaient ce dénouement.

« Le malheureux enfant, victime de son erreur fatale… » Ces mots parurent à Georges d’une tragique ironie. Il se rappela cette apostrophe de « Malheureux enfants ! » que le père Lauzon avait eue à leur adresse en les surprenant dans la cabane. Mais l’erreur fatale, c’étaient Georges, Lucien et ce prêtre qui l’avaient commise, et l’enfant était leur victime. L’eau de roses, l’eau bénite, les remèdes s’étaient changés en poison.

Georges et son confesseur s’étaient mis d’accord d’une façon définitive. Par leurs soins réunis, Alexandre Motier n’existait plus. Comme il en avait été question, ils l’avaient ensemble rendu à Dieu. Mais l’enfant, par son acte, leur laissait cette preuve, à l’un, qu’il méprisait les lois au nom desquelles il avait été persécuté, et à l’autre, qu’il ne vivait que pour lui : suivant ses propres paroles, il l’avait aimé plus que sa vie.

Pendant ce temps-là, qu’avait fait Georges, en l’honneur de cet enfant ? Il avait sacrifié une page de ses prix, il avait gardé deux billets, il avait cueilli un lis, il avait rédigé une lettre, et le jour où Alexandre mourait en pensant à un visage qui avait menti, lui, il s’était promené par la ville, afin de se distraire d’un visage qui n’avait pas menti. La couronne de visages, il l’avait déposée sur un cercueil.

Il avait, une fois de plus, chassé quelqu’un, autrement que du collège, et c’était celui qu’il avait cherché, dès le premier jour, dans l’amitié de Lucien, celui que personne n’égalerait jamais, l’être le plus beau, le plus charmant, le plus intelligent, le plus noble. Georges de Sarre avait bien droit à la publicité. Sous des rubriques différentes, le journal lui disait ses vérités. Il était le triomphateur public et le triomphateur secret. Il avait remporté les premiers prix, il s’était signalé dans son rôle, il avait mérité applaudissements et félicitations.

Ne devait-il pas payer cette mort de la sienne ? La mort appelait la mort, comme l’amour appelait l’amour. Alexandre était parti seul, mais il ne tenait qu’à Georges de le rejoindre : personne n’avait été capable d’empêcher Alexandre de s’en aller ainsi. Le lien qui les avait unis n’était pas encore tout à fait rompu. Georges pouvait y serrer le dernier nœud. Après avoir fourni les mots, il lui restait à fournir un acte. Tous ses mots, tous ses actes étaient biffés par cette réponse muette. Déjà, à la rentrée des vacances de Pâques, il avait rapporté un poème et on lui avait tendu un bras sanglant. Aujourd’hui, de nouveau, Alexandre lui donnait l’exemple. Il lui montrait que, si l’amour n’était qu’un jeu, la mort aussi n’était qu’un jeu.

Georges s’allongea sur son lit, effrayé de se voir lucide et de prendre à l’instant la décision de se tuer.

Il aurait souhaité connaître de quel poison Alexandre avait usé, car il aurait choisi le même. Mais sans doute était-ce un produit rare, qu’on ne délivrait peut-être qu’aux médecins. Georges ne se souvenait pas que, dans la petite pharmacie de la salle de bains, il y eût aucun tube ou flacon à étiquette sinistre. S’il voulait en finir dès ce matin, il fallait songer à autre chose. Il écarta l’idée du recours au revolver, ignorant le maniement de cette arme, qui se trouvait enfermée dans un tiroir du bureau. D’ailleurs, une mort violente lui semblait trop cruelle et il ne lui était pas interdit de mourir doucement. C’était déjà beaucoup de mourir.

Il s’ouvrirait les veines dans la baignoire. Aucune forme de suicide n’était plus agréable, d’après ce qu’il avait lu. Il avait regardé comme une scène historique la catastrophe du père de Trennes : il consommerait maintenant sa propre catastrophe par une scène non moins historique et digne de sa chère antiquité. Il dépasserait le simple ostracisme, pour imiter le Pétrone de Quo Vadis ? et du Satiricon. Ce serait l’apothéose de cette couleur rouge, qui avait commencé par sa cravate et accompagné son amitié. Il y avait vu le symbole de l’amour, mais c’était d’abord celui du sang, de ce sang dont il n’avait répandu que les prémices et qui achèverait de couler. En vérité, le sang de l’Agneau aurait été jusqu’au bout la marque de Georges et d’Alexandre. Leurs péchés n’avaient pas été de la rougeur du cramoisi, mais l’expiation de Georges serait assez cramoisie.

L’enfant avait dit, à propos d’Hyacinthe et de saint Hyacinthe, qu’il versait son sang dans les deux religions. Georges verserait le sien d’après les lois d’une troisième, la religion de cet amour dont lui parlait sa lettre et qu’à son tour, il lui aurait enfin prouvé. S’il avait écrit cette lettre du sang de son âme, son dernier message serait le sang de son corps.

Il se complaisait dans cette vision de sa fin prochaine, qui allait le rapprocher d’Alexandre. Ils auraient péri l’un pour l’autre, à la façon de Nisus et d’Euryale, et des éphèbes dans les batailles. L’enfant avait tenu sa promesse. Georges aurait tenu son serment.

Ce qui lui restait d’Alexandre — la boucle, les billets — il prendrait soin de le faire disparaître. Le mot d’adieu qu’il laisserait à sa famille ne donnerait aucune explication. Il n’avait pas de testament à fignoler, comme Racine. Ses parents attribueraient son suicide à la neurasthénie, à la croissance, au surmenage, à l’internat. Mais ils en feraient un simple accident, afin qu’il eût des obsèques religieuses. Sans doute rien ne s’était opposé à ce qu’Alexandre eût de telles obsèques.

Le secret de son cœur aurait été préservé. Si ses parents avaient trouvé les billets, quel rapport pourraient-ils établir entre sa mort et des phrases qui étaient des appels vers la vie ? Et s’ils avaient été informés de son projet de fuite, pouvaient-ils croire qu’il eût voulu mourir avant d’en tenter l’exécution ? Maurice même n’en savait pas assez pour reconstituer toute la trame ; d’ailleurs, ses préoccupations ne l’y incitaient guère. Ses amours avec les bonnes seraient désormais sans obstacle. Il oublierait vite le petit frère. Seuls, Lucien et le père Lauzon connaissaient l’entière vérité. Georges allait leur écrire en vue de la leur certifier, au nom d’Alexandre dont il ne doutait plus, et en son nom à lui.

Lucien savait déjà que ce n’était pas un vain geste de se faire au bras une légère entaille et d’échanger un peu de sang avec un autre. Il avait été le premier à dire à Georges que c’était quelque chose d’important, — quelque chose qu’il n’aurait pas cru si important. Les derniers jours, il avait raisonné Georges, mais il lui avait déclaré auparavant qu’il était possible de tout affronter, lorsqu’on avait un vrai ami. Il aurait à parler de deux vrais amis qui avaient su affronter la mort. Il propagerait leur témoignage. Il se ferait leur répondant, l’interprète de leur histoire, l’apôtre de leur foi. Ce serait sa façon d’expier sa légèreté, tout en retrouvant, en faveur de cette cause fraternelle, le zèle de néophyte qu’il avait eu en faveur des confréries. Il demanderait une image de deuil aux parents de son ancien voisin. Celle-là ne serait plus uniquement une pièce de collection, comme celles qui lui avaient été données l’an passé.

Quant à l’auteur du drame, on lui rappellerait ses paroles, qui suffiraient à sa confusion. Ce qu’il avait fait, était-ce apprendre prudemment la vie ? Peut-être ce drame était-il simplement une de ces coïncidences qu’il se plaisait à admirer : si Marc de Blajan était tombé malade après avoir refusé d’entrer à la congrégation, Alexandre était mort après en être sorti, et Georges, après s’en être moqué. On lui ferait observer, au surplus, que ses deux pénitents, selon la doctrine de l’Église, étaient damnés — fâcheux résultat pour un directeur de conscience et qui ajoutait un vingt-quatrième motif d’humilité aux vingt-trois de M. Hamon. Qui sait s’il ne fermerait pas le cortège, en se tuant de remords et de dépit ? Mais un prêtre ne se tue pas, quand il a des principes. Celui-là vivrait afin d’expier, lui aussi.

Georges songea ensuite à la manière dont la mort d’Alexandre et la sienne seraient présentées à leurs maîtres et à leurs camarades de Saint-Claude.

Si on les avait crues naturelles, ce serait une source d’attendrissement. Le supérieur conférerait maintenant un sens élevé au billet dont il avait lu le texte : il y verrait l’inspiration du Cantique des Cantiques et non celle d’un roman de quatre sous. Pendant ces vacances excellentes, il composerait l’éloge funèbre de son académicien et un sonnet élégiaque en l’honneur de celui qui avait porté l’agneau. Il parlerait d’eux à la méditation, à la lecture spirituelle. Dieu avait voulu attirer l’attention de tout le collège sur l’idée de la mort, en rappelant à Lui un des plus brillants élèves de la division des grands et un des plus aimables de la division des petits. Leur assiduité aux sacrements, la fréquence de leurs communions seraient mises en vedette. On espérait que les mérites de ces actes les avait soutenus dans leurs derniers instants : le pain des forts les avait nourris. Ils seraient presque de petits saints, comme ceux du père de Trennes, des « enfants-encensoirs », comme ceux du prédicateur. Jusqu’au delà du tombeau, Georges aurait converti les autres, à moins qu’il ne pervertît certains : l’idée de la mort était aussi un encouragement à jouir de la vie.

Ce n’est pas le père de Trennes qui serait édifié par l’événement. Mais, même s’il ne doutait pas que Georges n’eût été son délateur, il conviendrait que la justice du Ciel allait un peu loin. Du moins, Maurice et lui étaient-ils vivants, pour en montrer le triomphe d’une manière plus encourageante. À quel saint le père vouerait-il Georges et Alexandre ? Il les citerait à ses neveux. Il interrogerait sur leur pureté le ciel pur de la Grèce. Il effeuillerait une rose en souvenir de leurs visages, il lirait quelques vers de Théognis, il fumerait une cigarette égyptienne. Il mettrait un crêpe à leurs pyjamas, dédiés non plus à l’Hermès d’Olympie, mais à Hermès Psychopompe.

C’est le père Lauzon qui serait le vrai complice de ceux qu’il aurait tués. S’il s’estimait, à son tour, condamné à mentir, il serait obligé de les recommander aux prières de la congrégation ; mais, dans son for intérieur, il en réciterait probablement de plus éclairées. Il dédirait à Georges et à Alexandre les fruits de ses messes. D’ailleurs, non seulement il y aurait, peu après la rentrée, un service à leur intention, mais, à la veille des grandes vacances suivantes, on ne les oublierait pas non plus durant la messe de l’Association des anciens élèves. Dans les circonstances où les avait trouvés la cérémonie de cette année, ni l’un ni l’autre n’avaient paru en état de faire jamais partie de cette association, et désormais ils y figureraient à titre perpétuel : ils seraient au nombre des anciens élèves défunts.

Qu’en penseraient ceux à qui Lucien aurait dit le secret ? Et lui-même, qu’en penserait-il ? Ne serait-il pas effrayé de se dire que, pendant une année, il avait coudoyé un tel malheur, un tel double malheur ? Ou plutôt ne sourirait-il pas de voir angéliser les deux amis ? Il participerait, d’aussi loin que le père Lauzon, aux prières publiques débitées à leur mémoire, mais il serait peut-être le seul à prier pour eux, à tout hasard, si personne ne priait.

En effet, dans le cas où le père, se refusant à permettre ce nouveau sacrilège, proclamerait la vérité, leur souvenir serait maudit. Blajan se dirait qu’ils avaient dû être impurs, puisqu’ils étaient tombés si brusquement. Il se louerait d’avoir évité des attachements si pernicieux. Sans aller jusqu’à imiter le digne Maurice, il n’en aimerait que davantage sa cousine.

Les amitiés particulières fourniraient le sujet de conférences approfondies, au cours de la retraite. On n’aurait pas besoin de chercher des histoires effrayantes dans les épisodes de la Terreur ou dans la vie des saints. Le supérieur ferait état des avertissements personnels qu’il avait donnés aux tristes héros de ces vacances, et il rappellerait les conseils que le prédicateur de l’an dernier avait donnés déjà à tout le monde. Il déciderait aussi de moins parler et moins laisser parler de l’amour divin, de l’esprit d’amour, de l’amour du Bien-Aimé, et reviserait, après les lectures du réfectoire, le recueil de cantiques. Il se demanderait s’il ne fallait pas être plus modéré dans ses expressions, si l’on ne poussait pas les enfants à traduire dans le langage des sens ce que l’on destinait à leur âme, si, à défaut de les scandaliser, on ne risquait pas de faire d’eux des objets de scandale. Il relirait ses statistiques avec d’autres yeux et les apprécierait autrement. Au prochain Congrès Eucharistique, il suggérerait de communier les enfants, par prudence, sous des espèces non consacrées : ainsi, pour ne pas être cause de parjure, Robert le Pieux se faisait-il prêter serment sur une châsse sans reliques.

Le professeur d’instruction religieuse relèverait le fait que le suicide exclut de la sépulture ecclésiastique, quand bien, par tolérance ou par fraude, les deux impies l’auraient reçue. Dans la liste des cas d’interdiction, on mettrait celui-là en tête, de même que le journal avait imprimé en tête des faits divers la nouvelle du prétendu accident. On disputerait à Alexandre et à Georges leur dernière demeure, comme on l’avait fait jadis à Molière et à Voltaire. Ils seraient radiés de la congrégation.

Ils n’auraient, à Saint-Claude, aucune messe spéciale, après tant de messes suivies en commun. Ils seraient officiellement bannis de cette chapelle, où leur amitié avait pris naissance et qu’ils avaient parfumée de leur lavande. Mais rien ne les empêcherait d’y revenir à leur gré. Ils y assisteraient côte à côte, et non plus face à face, aux messes qu’ils voudraient. Même s’ils n’y assistaient pas, elles seraient toutes pour eux. Ils auraient les messes en noir, parce qu’ils seraient morts au monde et à cause d’un prêtre. Ils auraient les messes en blanc, parce qu’ils étaient restés purs ; les messes en rouge, couleur de leur amour et de leur sang ; les messes violettes, comme celle où Alexandre avait encensé Georges ; les messes dorées, comme l’avaient été la chevelure de l’un, quelques cheveux de l’autre. Ils auraient aussi les messes en vert, parce qu’ils avaient eu l’espérance. Ils n’avaient pu se tuer par désespoir.

En cet instant, à la clarté de ses propres sentiments, Georges était sûr qu’Alexandre ne l’avait pas rejeté : l’enfant s’était vu privé de lui par la force des choses, par l’inhumanité des hommes, et il était mort pour le rejoindre, comme Georges allait mourir pour rejoindre l’enfant.

Ils exploreraient tous deux l’avenir et le passé. Ils se transporteraient dans le temps où Hyacinthe avait des prêtres ; cela les changerait de leurs prêtres. Mais, dès aujourd’hui et durant la suite des années, ils se retrouveraient dans des lieux et dans des cœurs inconnus. Les bornes de leur histoire n’étaient pas celles de leur collège, de leurs demeures, de leurs noms. Sous d’autres noms, ils existeraient, tant qu’il y aurait des garçons sur la terre, tant qu’existerait la beauté.

À mesure que Georges laissait errer son imagination, il voyait grandir parallèlement une idée : c’est qu’il s’offrait à soi-même en spectacle et ne se tuerait pas. Son acceptation n’avait pas été moins spontanée qu’à l’égard du projet de fuite, mais les enjolivures du raisonnement l’avaient escamotée. Il avait sincèrement résolu de mourir, mais sans doute y avait-il, derrière cette résolution, l’assurance que ce n’était qu’une vue de l’esprit. Comme l’avait dit Lucien, il y a des choses qu’on peut faire et des choses qu’on ne peut pas faire. Georges se rendait bien compte qu’il ne ferait pas ce qu’Alexandre avait fait.

Maintenant, il ne jugeait plus la valeur de l’acte accompli, il en jugeait les résultats : c’était pour rien que l’enfant avait été si sublime. Après l’avoir admiré, Georges lui en voulait de s’être arraché à la vie, d’avoir détruit tous ses dons, toutes ses perfections à cause d’une idée fausse, ainsi qu’il lui en avait voulu, quand son défi avait révélé leur plan au père Lauzon. L’amitié qui les avait unis leur appartenait en commun, et aucun d’eux n’avait le droit de ruiner à jamais le bonheur de l’autre.

Mais bientôt ces pensées parurent à Georges aussi indécentes que superflues. Il donna à ce désastre une explication qu’il avait pressentie pendant sa dernière soirée au collège, cette même soirée où lui était venue l’idée du suicide d’Alexandre : l’enfant et lui, chacun à sa manière, avaient subi la loi de la Nécessité. Ils n’avaient fait que suivre leur destin. Les décisions et les actes leur avaient échappé. Il était dit qu’Alexandre devait périr, comme s’il était trop beau pour continuer de vivre. Les joies que Georges s’étaient promises n’étaient pas de la condition de l’homme. Il avait lu ou entendu dire ces choses-là, mais il les avait cru des fables. Il lui avait été réservé de les vérifier.

Sa mémoire lui montrait des signes annonciateurs, qu’il avait retenus inconsciemment sans les comprendre. Il songeait aux plus récents : l’histoire des lignes de la main, la mèche blonde que le coiffeur avait coupée, la cicatrice effacée, puis, la veille et le jour même des vacances, les sorts virgiliens de mauvais augure, et le nuage de fumée qui avait recouvert Alexandre s’éloignant. Tout cela était dérisoire, mais tout cela avait eu un sens.

Georges se leva. Il prit le lis du bouquet et le mit à part. Il avait cueilli cette fleur en y voyant le symbole d’Alexandre, et, à ce moment-là, Alexandre était déjà mort. Une des images de Lucien l’avait dit : l’enfant avait passé comme un lis et n’avait laissé qu’un parfum.

Aussi soigneusement qu’il l’avait fait pour ses livres de prix, Georges détacha ensuite la page du journal, qui portait sur ses deux faces — les deux faces d’une même médaille — le nom d’Alexandre et le sien. Il rangea la feuille dans son armoire et aperçut les documents que celui-ci complétait : le carnet où il avait recopié les billets, le cahier qui contenait le « Portrait d’ami », la lettre qu’il avait écrite hier à Alexandre — la seule qu’il lui eût jamais écrite, la lettre qui aurait prévenu ce malheur et que l’enfant avait lue d’un autre monde. Georges avait espéré de le rencontrer lundi, et il irait sur son tombeau. C’était là un monument qui ressemblait peu à celui dont il avait rêvé aux vacances précédentes. Les fleurs qu’il y déposerait ne seraient plus des fleurs de rhétorique, la petite fleur bleue dont avait parlé Lucien. Ce seraient des fleurs rouges.

La sonnerie de la pendule fit remarquer à Georges qu’il était déjà tard. Il devait faire sa toilette, aller prendre son bain — son bain d’eau tiède, et non pas de sang. Il retira cette bague, qu’il avait eu l’intention d’offrir à Alexandre, et la renferma dans l’écrin. Il ne s’en ornerait plus : en touchant le journal, elle avait touché la mort. Il eut un moment l’idée d’aller à S… aujourd’hui même : probablement que les obsèques n’avaient pas encore eu lieu ; il arriverait avant qu’Alexandre eût tout à fait disparu. Mais à quoi bon se produire ainsi, ne se montrer que pour dissimuler ou étonner ?

Lorsqu’il se peigna, Georges prit machinalement son flacon de lotion à la lavande et se parfuma les cheveux. Il fut honteux d’avoir eu un tel soin aujourd’hui, mais ce parfum n’avait-il pas été aimé d’Alexandre ? Cette idée guida le reste de sa toilette. Il choisit une chemise bleue, en l’honneur de l’enfant qui préférait les chemises bleues. Au lieu d’un costume léger, il endossa celui du dimanche, celui de Saint-Claude. Il hésita pour la cravate. Une noire lui semblait convenable, mais il lui faudrait l’emprunter à son père et il y renonça : il devrait s’expliquer sur ce deuil. L’idée d’être questionné lui répugnait. Il ne tenait désormais que davantage à rester discret. D’ailleurs, ce qu’il voulait commémorer jusque dans les moindres choses, c’était, non pas la mort d’Alexandre, mais sa vie. Il mit la cravate rouge — le rouge n’était-il pas la couleur du deuil pour le pape ? Il remit également sa bague. Il se donnait des illusions, il se complaisait à ces fantaisies, et son âme était plongée dans la détresse.

À table, il ne mangea qu’à peine et dut se reconnaître fatigué. Ses parents firent des réflexions sur la nécessité des vacances et l’heureux choix des Pyrénées. Ils s’inquiétèrent si les suppléments avaient été assez copieux pendant le dernier trimestre.

Au milieu du repas, arriva un télégramme. Était-ce encore de l’hôtel ? Mais l’adresse était libellée au nom de Georges : le premier télégramme qu’il reçût. Il était gêné d’avoir à le lire en public, sachant d’avance que ce télégramme concernait Alexandre. Il l’ouvrit très ému, en composant son visage. C’était peut-être du père Lauzon qui, à vrai dire, aurait pu montrer plus d’empressement, ou des parents d’Alexandre, qui avaient trouvé les billets.

C’était de Lucien :

De tout cœur avec toi. Pardonne-moi.

Il fallait feindre encore, jouer sur les mots, jouer toujours la comédie.

« Ce sont des félicitations de Rouvère, dit Georges, après avoir lu à haute voix.

— Des félicitations ?

— Oui, pour le journal et pour mon anniversaire. Mes amis ont les mêmes prévenances que mes parents.

— Et le pardon ?

— C’est, je suppose, au sujet d’un pari qui avait dégénéré en querelle — un pari qu’il ne serait pas question des Plaideurs dans le compte rendu. Lucien a de drôles d’idées quelquefois. »

Il se plaignait de dire ces absurdités, et en même temps, il regrettait de ne pouvoir y croire.

Enfin, quel soulagement pour lui d’être seul ! Ses parents sortaient ensemble, cet après-midi. Quant à lui, il n’aurait su où aller, où rester. Sa chambre, sa maison lui faisaient horreur.

Il descendit au jardin. Il revit, dans la corbeille de lis, la hampe qu’il avait coupée. Il s’assit sous la tonnelle. Son rêve de se trouver ici avec l’enfant était fini. Près de cette serre où il avait fleuri la lettre d’Alexandre, il songeait au message qu’il venait de recevoir. Lucien n’avait donc pas douté, en lisant les faits divers dans le journal des prix, que la mort de l’enfant ne fût un suicide. Il s’était reproché les conseils qu’il avait donnés à Georges, comme il s’était reproché de lui avoir indiqué la cabane. Il avait dit qu’Alexandre ne se tuerait pas — « un mauvais moment à passer, voilà tout ». Il avait dû se répéter aujourd’hui ce : « Voilà tout. »

Georges avait déjà incriminé Lucien, dont la responsabilité lui paraissait diminuer la sienne. Mais celui-ci, en le conseillant, avait-il fait autre chose que traduire ses intentions dernières, celles que cachaient ses premières intentions ? Il avait agi par amitié, et plaidé pour l’avenir et pour la vie.

Le vrai coupable, c’était ce prêtre qui avait été l’instrument de la mort. C’est lui qui, au nom du bien, avait fait tant de mal. Georges pensait, avec une joie féroce, à la lettre qu’il lui écrirait tout à l’heure. Si différente qu’elle fût de ce qu’il avait imaginé ce matin, elle n’en serait pas moins cinglante. Il annoncerait non plus qu’il allait mourir, mais qu’il vivrait, afin de venger Alexandre. Le confesseur n’inspirait plus la moindre crainte au pénitent : ils avaient troqué les rôles.

On avertit Georges qu’un de ses professeurs de Saint-Claude l’attendait au salon. Il n’avait pas besoin qu’on le lui nommât. Cet homme venait donc, en personne, se mêler à sa souffrance ! Il venait aussi, de lui-même, au-devant de l’outrage et méritait que Georges fît une exception à son désir de solitude. Cependant, celui-ci n’éprouvait que répulsion à l’égard d’un tel visiteur. Il craignait également de ne pas oser dire autant qu’il aurait écrit. Il hésitait à entrer dans la pièce, avait envie de faire répondre qu’il n’était pas là. Mais l’enfant avait peut-être confié quelque chose pour lui au personnage que le malheur attachait jusqu’au bout à leurs pas. Cette considération l’ayant décidé, Georges ouvrit lentement la porte et ses regards rencontrèrent ceux du père Lauzon.

Le prêtre se dirigea vers lui, les mains tendues. Mais Georges ne pouvait pas serrer ces mains-là. Il se laissa tomber dans un fauteuil, accablé par cette présence, comme il l’avait été, ce matin, par la lecture du journal.

Ses idées de vengeance s’étaient évanouies. Tout lui paraissait insignifiant, au prix de ce qu’il aurait eu à venger. La mort d’Alexandre pouvait-elle être payée ? C’est aussi son image vivante que Georges évoquait. Le silence qui persistait entre le père et lui, la pénombre de cette pièce aux rideaux tirés étaient pleins de choses qu’ils semblaient écouter, contempler l’un et l’autre. De nouveau, des larmes vinrent aux yeux de Georges. Il aurait beaucoup pleuré, ces temps-ci. Mais il n’en était plus soulagé. L’émotion à laquelle il cédait, les raffinements étranges dont il l’avait parée, ne rachetaient rien. Un atroce dépit le calma. Il avait honte de ses larmes, devant quelqu’un qu’il avait naguère cherché à duper par des larmes. Il avait honte de sa cravate rouge, de sa bague neuve. Il avait honte de lui-même.

Son hôte, qui s’était placé près de lui, saisit ce moment pour lui dire :

« Autant que vous souffriez, vous ne souffrez pas autant que moi. Cet enfant, je l’aimais plus que vous. »

Georges fut frappé par la gravité du ton et par ces paroles. Les sentiments du père ne pouvaient-ils, d’une certaine façon, valoir les siens ? Parallèlement, se compensaient leurs accusations réciproques : pour Georges, Alexandre était mort parce qu’il y avait eu ce prêtre, et pour ce prêtre, parce qu’il y avait eu Georges. Ce prêtre n’était-il pas, en outre, comme il l’avait déclaré, le mandataire d’une famille et d’une religion, auxquelles, bon gré, mal gré, Alexandre avait appartenu ? Il avait le droit de demander des comptes. Il s’était trompé, parce qu’on l’avait trompé. Ce qui était arrivé condamnait ses mesures, mais justifiait ses appréhensions.

Devinant que Georges était mieux disposé à l’entendre, il reprit, d’une voix aussi basse que celle du père de Trennes au dortoir :

« C’était avant-hier. Nous avions rendez-vous à trois heures. Je lui remis votre envoi. Il resta immobile, ces papiers à la main, puis froidement, il ouvrit son portefeuille et en tira d’autres billets, où je reconnus votre écriture. Il me les tendit, avec ceux que je lui avais donnés, et me quitta sans avoir prononcé un seul mot.

« Désirant le conforter et savoir également où il allait, car la scène s’était passée chez moi, je partis à sa suite et le vis rentrer chez lui. Il s’enferma à clef dans sa chambre. Au bout d’un moment, je me retirai, l’ayant en vain attendu. Je recommandai qu’on ne le laissât pas sortir, sous prétexte qu’il avait besoin de repos, et je priai Dieu de l’aider à surmonter cette épreuve, que vous aviez vous-même surmontée. Deux heures après, on vint me chercher en toute hâte : on l’avait trouvé gisant dans le cabinet de son père. Il avait été foudroyé par un poison. »

Le prêtre s’arrêta quelques instants, comme par respect envers la mort.

« Fasse le ciel, continua-t-il, que le malheureux ait été victime d’une erreur, ainsi qu’on l’a dit ! Il ne cherchait peut-être qu’à s’étourdir, et s’il s’est tué volontairement, pour des raisons que vous et moi avons lieu de présumer, laissons le jugement de son acte à la miséricorde divine. L’enfant de tant de larmes, de tant de prières ne saurait être perdu. Dans sa dernière minute, il aura vu la vraie lumière et il aura été pardonné. »

Après une nouvelle pause, le père ajouta :

« L’enterrement religieux a été célébré ce matin. Il ne pouvait l’être demain dimanche. Les circonstances ont précipité une cérémonie que l’on avait, d’ailleurs, maintes raisons de tenir discrète. Je ne vous ai pas avisé, car votre venue aurait provoqué des commentaires. J’ai eu à détourner l’attention de Maurice, qui m’a confié être, depuis peu, au fait de votre intrigue. Mais ni lui ni ses parents n’ont soupçonné la vérité, qui reste entre Dieu et nous. Je serais en droit de dire que je vous ai représenté à ces funérailles, si ma propre douleur ne m’avait suffi. Aujourd’hui, je peux vous l’apprendre : j’espérais amener cet enfant au saint ministère. Il était fait pour rendre sensibles les beautés éternelles. Son geste, hélas ! a rendu sensible autrement l’éternité.

« Puisque ce malheur dépasse les prévisions humaines, nous devons chercher dans notre âme de plus profondes consolations : la mort de votre ami, si condamnable soit-elle, l’a soustrait au pire des péchés. Toutes les avenues étaient déjà prises, mais ce qu’il avait de véritablement angélique était demeuré sauf. Sa garantie est dans la parole de l’apôtre : « Ceux qui sont purs verront Dieu. » J’ai été implacable, parce que je défendais sa pureté, qui était à un âge critique. Le démon du matin est plus redoutable que le démon de midi. C’est lui qui est l’auteur de ce drame, mais c’est Dieu qui a triomphé. »

Ces discours causaient à Georges une sorte d’apaisement. Il ne croyait pas au baume et il en ressentait la douceur. Il retrouvait dans ce langage quelques-unes de ses pensées, et quelques pensées du père de Trennes. Il ne lui déplaisait pas, notamment, qu’Alexandre eût été pur. Mais, de même que le zèle du père de Trennes en faveur de la pureté n’excluait pas, semblait-il, d’autres préoccupations, Georges avait aimé Alexandre encore plus que sa pureté.

Le père tendit à Georges deux enveloppes :

« Voici les billets que vous aviez écrits et ceux que vous aviez reçus. Suivant ma promesse, je n’en ai rien lu. Si je ne balance pas à vous les rendre, c’est que vous savez à présent ce que tout cela a coûté. »

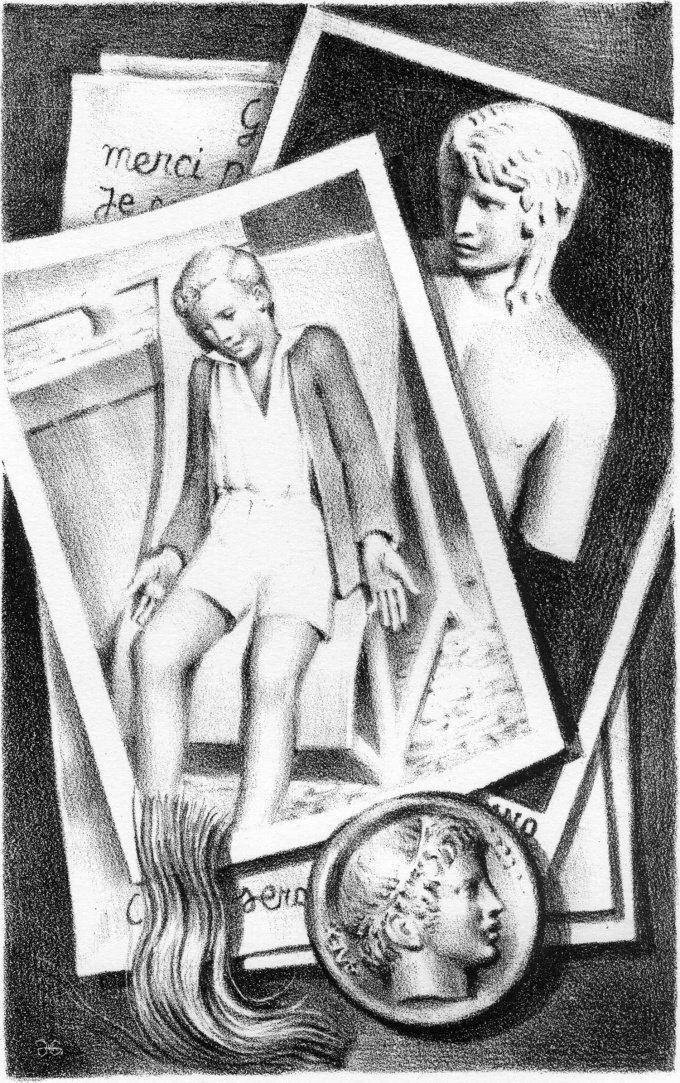

Georges prit ces enveloppes, où les secrets de son amitié lui revenaient intacts, mais d’outre-tombe. Le père lui remit ensuite une petite photographie d’amateur, sur papier glacé.

« Je vous donne également ceci », dit-il simplement.

La photographie montrait Alexandre dormant sur une chaise longue, plus gracieux encore qu’il ne dormait dans le train des vacances de Pâques. On détaillait la ligne des ses yeux, ses sourcils presque droits, l’ourlet de sa bouche, ses oreilles de nacre, et les boucles de ses cheveux, qui formaient une danse immobile et joyeuse, en l’honneur de sa beauté. Ses mains ouvraient leurs paumes rayonnantes, comme si elles attendaient d’autres mains, et ses jambes nues appelaient des caresses invisibles.

Georges avait maintenant la preuve que cet homme avait aimé Alexandre.

« J’ai pris cette image de lui pendant les vacances de Noël, dit le père. Rien encore n’avait passé dans ses yeux ni dans son cœur pour le troubler. Il était tel que le jour de sa première communion. Il m’avait servi la messe de minuit. Il n’avait que la fierté du bien. Ce sera de cet enfant-là que vous garderez la mémoire. Ses yeux fermés vous rappelleront la prière du soir au collège : « Le sommeil est l’image de la mort… » Vous vous souviendrez aussi que c’est en s’éveillant à la vie des passions qu’il mourut. »

Le père se leva : il avait à voir des confrères et repartait ce soir après dîner. En traversant le salon, il s’arrêta devant l’encensoir posé sur un meuble et le toucha du bout des doigts. On eût dit qu’en cet objet et par ce geste, il rendait au vrai culte tout ce qui en avait été détourné.

Georges fut heureux que le père n’eût pas le désir de rencontrer ses parents. Il aurait craint que l’on ne parlât du voyage de lundi : il est vrai qu’à présent, cette question n’aurait eu rien d’insolite. Mais il voulait être seul ce jour-là : il reverrait Alexandre sans témoins, comme si c’était dans la serre.

Au dîner, on s’entretint du père Lauzon. On regrettait que Georges ne l’eût pas retenu. On fit une petite plaisanterie à propos de la Saint-Alexis, mais on ne s’étonnait plus que les élèves du père lui fussent si attachés, puisqu’il leur témoignait tant d’attentions. On s’étendit sur les bons côtés de l’internat religieux, où les maîtres suivent de près les enfants, pour les doter de principes qui feront leur bonheur dans la vie.

Le père Lauzon avait prié Georges de l’accompagner à la gare. M. le chanoine-doyen, chez lequel il dînait, était celui qui avait prêché à Saint-Claude, le jour de la Pentecôte, avec de grands gestes et de grands cris. Tout le monde avait souri de sa description de l’enfer, ces lieux d’où l’on ne revient jamais, jamais, jamais.

La résidence du doyen attenait à la cathédrale. Près de la porte, Georges lut cette inscription : « Sonnette de nuit pour les sacrements. » Il venait, lui aussi, pour les sacrements.

M. le doyen le félicita de sa nomination en bonne place dans le journal. Georges dut accepter, sous peine de le désoler, un petit verre de liqueur. « Cela forme la jeunesse, cela aide à être un bon chrétien », disait M. le doyen. C’était un homme gai. Mais le père Lauzon avait le bon goût de hâter les choses.

« Nous souhaiterions, dit-il, mon jeune élève et moi, nous retirer un moment dans votre église. »

Une porte dérobée ouvrait sur la vaste nef obscure. Le doyen alluma une lampe électrique au-dessus de l’entrée et s’agenouilla en pleine lumière. Le père, suivi de Georges, s’éloigna vers le milieu de l’église, qui restait dans l’ombre.

Ils firent le signe de la croix et le père commença le psaume des défunts. Georges pensait en avoir oublié les paroles, mais elles lui revinrent toutes seules. Il se souvint de ce De Profundis qui figurait à l’office de la Septuagésime, jour où, pour la première fois, il avait obtenu les regards de l’enfant dans la chapelle du collège. Et maintenant, à jamais privé de ces regards, il était dans une cathédrale — il faisait une de ces pieuses visites que recommandait le règlement des vacances. Il évoqua une visite semblable, dont il avait été indirectement le sujet : celle que, durant le congé de Pâques, le père Lauzon avait faite à une église de S…, pour dire une prière en compagnie d’Alexandre, qui se gaussait de lui. La prière de ce soir était la conclusion de toutes ces prières.

Le prêtre récita l’oraison qui suit le psaume : « Absolve, quaesumus, Domine, animam famuli tui, Alexandri… » Georges fut troublé d’entendre prononcer en latin, dans un texte de cette sorte, le nom qu’il avait substitué à celui de Juventius dans un autre texte : on était aussi loin de Catulle que du Bien-Aimé. Il était ému également par ces ténèbres, cette solitude. Il songeait au temps où il venait dans cette église préparer sa première communion, non moins innocent que n’était Alexandre à l’époque dont le père Lauzon avait parlé. La foi de son enfance se présentait à lui. Après avoir cru aux signes, il allait plus haut.

Le prêtre poursuivait seul ses prières en silence, mais Georges avait soudain le sentiment d’y participer mieux que tantôt du bout des lèvres. L’écho s’en faisait entendre au fond de son cœur. À ses yeux, les choses revêtaient un nouvel aspect.

L’origine de ce qui était arrivé, il la voyait ailleurs que dans l’intervention d’un homme ou de la destinée. Il se rappelait ce que l’on disait de la justice immanente, aux cours d’instruction religieuse. Alexandre et lui avaient subi le châtiment de leurs péchés. Ils n’avaient pas commis ceux dont Georges s’était faussement accusé pour son compte, ceux dont le père Lauzon savait bien qu’Alexandre n’était pas coupable, mais ils en avaient commis d’autres. Ils avaient profané les sacrements, les lieux saints, la liturgie. Le Dieu qu’ils avaient méconnu s’était vengé. Georges avait-il vraiment pris au sérieux la protection des dieux antiques ? À son tour, il devait dire au Galiléen : « Tu as vaincu. » La tragédie d’Alexandre aurait été une tragédie chrétienne, comme Polyeucte, comme celle du père de Trennes. Et, comme les discours familiers de celui-ci, ou comme cette pièce tant applaudie par les curés de campagne, elle se serait terminée également par le mot : « Dieu. » Le père Lauzon aurait-il donc le dernier mot ?

Georges se refusa à l’admettre. Il repoussa ces idées, ainsi qu’il l’avait déjà fait dans le passé. L’enfant n’avait pu comparaître devant le tribunal de saint Tarsicius et de saint Pancrace. Le ciel du vertueux Décalogne et de Nicolas Cornet n’était pas le sien. La mort ne l’avait pas rendu à Dieu. Elle lui avait fait rejoindre, dans un autre ciel, ceux que l’éclat de leur jeunesse avait enlevés à la terre et fait devenir des dieux. Hyacinthe, Daphnis avaient un nouveau compagnon. C’était à sa gloire naissante que brûlait, près de l’autel, la petite lampe rouge — la lampe de feu et de flammes, la lampe de l’amour, qui est fort comme la mort. La couleur qui n’aurait pas été celle du sang ni celle du péché, reprenait son premier symbole.

Il y avait peu de monde dans les rues. Des échos de musique tombaient de quelques fenêtres. Au coin du pont, des gamins, couchés sur le parapet, fredonnaient la chanson de Lucien :

Nous sommes les deux gosses

Qui s’aimeront toujours.

Et leurs parents leur criaient de rentrer. Georges se remémora un chant qui n’était pas un air pour les rues, ce cantique de la Passion, que lui avait donné Alexandre. Là aussi, il était question de l’amour, d’un amour dont Alexandre n’avait pas voulu certaines réalités.

Le père Lauzon et Georges arrivèrent à la gare sans avoir échangé deux mots. Les ultimes instants de leur entrevue n’auraient pas été moins silencieux que les premiers.

« Bon courage, dit le père en serrant la main de son compagnon. Écrivez-moi, lorsque votre cœur sera triste. Nous aurons beaucoup à parler, l’année prochaine. Il faut que ce soit une sainte année.

— Peut-être aussi, répliqua Georges, qui lui citait une de ses paroles, nous sommes-nous tout dit. »

Maintenant qu’il revenait seul, il aurait été prêt à suivre Alexandre. Il n’aurait écouté ni les conseils ni les ordres. Il aurait écouté celui qui parlait un langage que ne pouvaient comprendre ni Lucien ni le père Lauzon et que lui-même avait compris trop tard. Mais l’enfant n’avait pas tout emporté. Georges restait et accomplirait un rêve : sa vie serait la vie d’Alexandre, Georges de Sarre serait dans son âme Alexandre Motier. Cette alliance de leurs noms n’était plus la plaisanterie de botanique sur Hyacinthe ; comme tant de choses qu’ils avaient dites, l’événement l’aurait exécutée.